1949年,许光达在北京作西北军区工作报告,结果不曾想竟成了周总理和朱德眼中“香饽饽”。

周总理想把他调去搞外交,朱德则是想他留在军队,因此两人争执不休。

最后还是毛主席“拉偏架”,并表示:

“我站在朱老总这一边。”

那许光达究竟是个怎样的人,竟引得朱德和周总理起“争执”?毛主席支持朱德,又究竟有何打算呢?

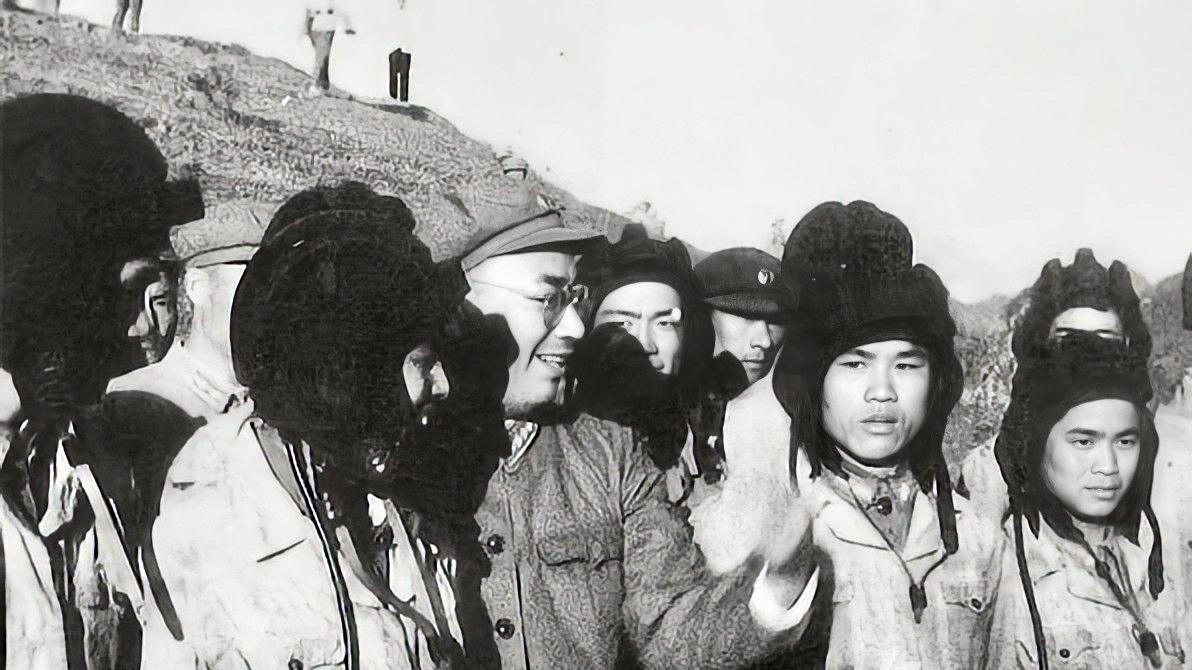

一 、功不可没的许光达谈起许光达,人们率先想到的总是勇猛无比,因为他身上有股不服输的劲头,战斗时更不惧牺牲。

比如说当初在黄埔军校训练的时候,许光达就认识了一个外号叫做“大块头”的刺杀冠军。

两人在演练时进行了精彩角逐,最终大块头取胜,并且对他嘲弄道:

“以你的水平,还是再练两年再来找我吧!”

许光达听后并没有气馁,反倒是训练更为刻苦、作战更为英勇,最终很快就成为了队伍里的标兵。

自黄埔军校毕业后,许光达正式参与到战斗中去,三河坝一战中,他被炮弹炸伤,一度与部队失去联系,最终好不容易才重新找到党组织。

1932年的应城战斗中,他又因为身先士卒而被敌炮楼机枪击中,子弹距心脏只有10公分。

此间种种,便足以看出许光达的气魄。

而更难得的是,许光达不仅有勇,而且有谋,在先后于黄埔军校、苏联军事院校深造后,他的军事指挥才能也得到了充分发掘,朱德等人对他尤为欣赏。

不过,真正让许光达大放异彩的,还是“1947年保卫党中央”。

当时,革命形势紧张,中共中央机关和中央西北局,不得不分别向乌龙铺以东和黄河流域转移。

而国民党则是在后面穷追不舍,最危急的时候,双方距离甚至不过百里。

彭德怀当即下令,让许光达前往乌龙铺一带掩护。

许光达抵达作战区域后,亲自站在战场一线,并且给各旅长下令道:

“哪怕是敌人的炮弹落在身上,也不许后退一步。”

在许光达的带领下,众人果然把国民党追军堵在了当川寺地区,成功的掩护了中共中央机关安全转移,取得了沙家店战役的胜利,扭转了陕北战局。

事后毛主席与周总理等人都感慨到道:

“此战能胜,许光达功不可没。”

后来的洛白公路追击战中,许光达亦是表现优秀。

他指挥部队通过挖沟、制作“土炸弹”等办法,缴获敌7辆坦克,这也让他与坦克又多了一份渊源。

可就在许光达在部队中大放异彩的时候,周总理却突然找到了朱德,希望能把他要走,让他去从事外交工作。

这又是怎么回事呢?

二 、总理与元帅的“争执”新中国成立后,急需开展外交事业,由于缺乏专业人才,所以周总理一开始都是从军中将领中挑选。

比如说耿飚等人,就被周总理选为“将军大使”,派到了世界各地。

而在周总理看来,曾经在苏联深造数年的许光达,身上就有不俗的外交天赋,于是就想把他要过来。

可周总理没想到,在他提出这个请求后,朱德并没有立刻答应,反而是在略作沉默后拒绝了,

“恩来,其他人你随便挑,不过许光达不行,他还是适合留在部队里,而且他身上还有老彭的任务呢!”

即便遭到拒绝,周总理也没有立即放弃,反而继续做着朱德的工作,直到毛主席走进来,周总理还笑着对毛主席说:

“主席,您来给我们评评理,许光达是留在部队里好,还是适合去搞外交?”

毛主席认真考虑了一番后说道:

“在这件事情上,我站在朱老总这一边。”

听到毛主席都这么说,周总理双手一摊,笑道:

“好吧,主席拉偏架,那我也就放弃了!”

周总理口中的“拉偏架”,自然只是个玩笑,而毛主席之所以让许光达留在部队里,也有着自己考量。

当时,毛主席深刻意识到,部队里要多兵种协同建设,而我军在这一块比较薄弱,于是毛主席让许光达站出来带个头,先把装甲兵搞起来。

因为毛主席对周总理和朱德说道:

“我们从实际出发,陆军机械化,先从坦克搞起,就让许光达去拉这个架子”。

而许光达在接到这个任务后也非常高兴,当即表示:

“党把装甲兵部队交由我建设,我会尽力而为,我这后半生就交给装甲兵了。”

1950年4月,许光达担任中国人民解放军装甲兵司令员兼政治委员,开展组建装甲兵的各项工作。

当时我军在这一块的基础几乎为零,仅有的500多辆坦克还都是从国民党手里缴获的,大多老旧不堪,甚至都不能动弹了。

至于会开坦克的人,也基本上都是过去国民党队伍里的战士,他们的思想觉悟上与我军暂时略有差距,军事素养上也是参差不齐。

许光达要想完成任务,只能重新进行整编。

首先,许光达从原先一野第2兵团机关抽调了一些人,组成了装甲兵领导机关。

其次,许光达又陆续成立了政治部、技术部以及后勤部等部门,学习苏联模式,制定了坦克师独立坦克团、以及独立坦克营的编制。

最后,许光达把之前调来的人员和装备进行统一安排,又成立了坦克学校,对学员们进行了一些培训。

按部就班的完成以上工作后,我国的装甲兵团终于逐步成型。

而这支部队刚刚训练完成,就有了大展身手的舞台,那就是朝鲜战场。

在抗美援朝中,我国装甲部队在火力支援步兵作战、配合攻克与保卫前沿阵地等方面作出了显著功效。

许光达也践行了自己的诺言,始终留在装甲兵建设一线,将中国的装甲兵训练成了一支现代化技术兵种,成为了当之无愧的“中国装甲兵之父”。

三 、周总理的“将军大使”虽然许光达留在部队里的确发挥出了巨大作用,不过这并不能说明当初周总理作出了“错误的判断”。

恰恰相反,如果许光达真如周总理所言,投身到了外交事业里,恐怕也会大放光彩。

在这一点上,周总理精心挑选出的20位“将军大使”,就是最好的证明。

比如我们上面提到的耿飚。

耿飚

当政委李志民通知他,周总理要把他调去搞外交的时候,他其实不大情愿,毕竟几十年来都在带兵作战,如今突然要脱离军队,心里实在很难接受。

不过,他最终还是决定服从纪律,放下对部队与战友的依恋之情,投身到祖国更需要他的地方去。

在周总理的安排一下,耿飚成为了驻联合国军事代表、驻瑞典王国大使。

原本对外交工作“一窍不通”的耿飚,在努力接受培训后,最终成为了一名出色的外交人才。

其他19名外交大使的经历,大抵是与耿飚相同的,他们不仅能在战场上熠熠生辉,同样也能在国际舞台上展现新中国外交官的风采。

与这20位“将军大使”比起来,许光达毫不逊色,在对苏联的了解这方面,更是其他人难以媲美的。

当初他刚到苏联疗伤、学习的时候,连俄文都看不懂,结果刚到那没多久,他就能熟练的书写俄文,并且用俄语与人交谈了。

后来在苏联待的久了,这项技能更是几乎刻在了他的骨子里,几十年都没淡忘。

据他的孩子们所说,从苏联回来二三十年后,他还能熟练的用俄语和孩子们交谈。

许光达之所以能取得这方面的成就,一方面是因为他在语言与交流上有天赋,另外一方面则是因为他极为刻苦。

当初他在苏联的时候,可真是求知若渴的学习,连周总理都为之感动。

由此也就不难理解,为什么周总理一定要把他从朱德手中要过来,送到苏联去搞外交了。

不过俗话说得好,“强权即真理,弱国无外交”,一个国家倘若不能把国防事业搞起来,光把精力全部放在外交上也是没有用的。

所以,毛主席同意朱德的看法,把许光达留在军队里,还真不是“拉偏架”。

而是慎重思量后的决定,周总理也正是因为了解到了这一点,才最终选择放弃。

关于许光达究竟要在哪工作这件事,毛主席等人其实也咨询过他本人的意见,他给出的答案是:

“哪里需要我,我就到哪里去!”

后来毛主席等人决定把他留在军队里工作,又问他具体想到哪里工作,他思考了一会后最终回答陆军。

这也反映出了许光达无惧无畏,只讲奉献,不图回报,想要尽可能的发挥自己的光与热的品质。

这种艰苦奋斗的精神值得钦佩,而除此之外,许光达身上还闪烁着很多耀眼的精神光辉。

四 、人如明镜,澄澈无瑕要说关于许光达的著名故事,肯定绕不开他的“自请降衔”。

1955年大授衔之时,许光达被授予了大将军衔。

但他本人却十分焦虑,回到家中一连三天沉默不语,最终还是跑到了贺龙那里提出了希望“降衔”。

此外,许光达还专门给毛主席写了一封请求降衔的信,信中大致如此写道:

“我过去并没有什么功劳,去苏联养病期间也没有什么建树,革命队伍里很多人都比我优秀,因此我实在愧领大将军衔……”

毛主席的人看到这封信后非常感慨,为他的谦逊精神而感动,但是考虑到他过去的功绩和影响,最终众人开会商量后,还是决定把大将军衔授予他。

眼见军衔已经定下来了,无法更改,许光达又提出降低自己的行政级别。

由于他的坚持,最终这个申请被批准了,而这也使得他在十大将中工资是最低的,行政级别也比其他人低一级,仅为5级。

从这件事中就能看出,许光达对名和利都看得很淡。

而关于这一点,他将马仲英赠送给他的300多格兰姆黄金转赠给了中国救济会,也是一个很好的证明。

他为人如此澄澈,也难怪毛主席将他和徐达相比,称赞他“英名天下扬”。

除了艰苦奋斗、不慕名利之外,许光达还有一个特点,那就是治家极严,不让孩子享受特权。

许光达的儿子许延滨,刚开始上学就被要求住校,要融入集体生活,至于生活费用更是极低。

更有甚者,许光达还不让儿子提他的名字,曾多次严厉告诫他:

“你要是在外面敢打着司令员儿子的牌子,以后就永远不要回这个家!”

在这种家风的熏陶下,许延滨成长的非常优秀,高中毕业时甚至被学校推荐出国留学。

当时大家根本不知道这是许光达的儿子,直到政审的时候才发现许延滨父亲那一栏始终空着,后来打电话去询问的时候才弄了清楚。

不过,出人意料的是,许光达并不赞成儿子去留学,他当时跟儿子沟通了一下,然后才回复学校道:

“我国高级干部子女出国往往会受到特殊照顾,这对孩子们并没有什么好处,还是把机会留给那些优秀的工农子女吧!”

最难得的是,许光达不仅严格要求孩子,同样也严格要求自己。

在战争年代,他曾经被迫与妻子分离,十数年没有音讯。

可是许光达却一直在苦苦寻觅妻子音讯,十数年来忠贞不渝,重逢时自己给妻子写信,字里行间情谊丝毫不弱于当年。

结语毛主席称赞他为“共产党人自身的明镜”,清白传家”也成为了许光达的家训,以及后人的人生准则。

这位“中国装甲兵之父”,真正做到了“言行如一、人如明镜、淡泊如水,澄澈无瑕”。