前言

谁能想到,18年前裹着臃肿防护服、在非典病房里掷地有声质问真相的“新闻斗士”,如今竟在北京某餐厅角落,被网友撞见发际线后移、眼神涣散的颓态?

当年她一句“真相不会因为无视而消失”让千万人热血沸腾,如今却因“赴美产子”“环保双标”被讽为“当代方舟子”。

从央视演播厅的聚光灯到异国月子中心的VIP套房,从《穹顶之下》的环保女神到被官媒点名的“偏激公知”。

这个曾让领导头疼、让同行胆寒的“柴教主”,终究活成了自己镜头下最唏嘘的样本。

当理想主义撞上人性复杂,她跌落神坛的轨迹,何尝不是一部中国式知识分子的黑色寓言?

高光时刻——非典前线走出的“最美记者”

2003年的春天,空气中弥漫着刺鼻的消毒水味。

当多数人躲在家里紧闭门窗时,一个扎着马尾、身形单薄的年轻记者套上了臃肿的白色防护服。

没有护目镜,口罩也反复消毒使用,她跟着医护人员钻进隔离区,镜头里晃动的画面记录下病房走廊的寂静与压抑。

那些摇晃的镜头后来成了全国观众了解疫情最直接的窗口,人们第一次看到防护服被汗水浸透的医生蜷在墙角打盹,听到患者家属隔着玻璃门的哽咽。

那时的她刚从地方台调进央视不久。

在湖南卫视主持情感节目时,她总爱在深夜用温柔嗓音读听众来信,但到了《新闻调查》的镜头前,却像换了个人。

提问时习惯性歪头,眼神直勾勾盯着对方,开口就是“为什么不能公开”“您怎么证明”。

这种带着刺的采访风格很快成了招牌,有人夸她“敢替老百姓较真”,也有人私下吐槽她“太爱较劲”。

最让人印象深刻的还是她的反差感。

一米六不到的个子,说话轻声细语,可一拿起话筒就像被按了开关。

报道矿难时踩着碎石往塌方洞口挤,拍拆迁纠纷直接拦住推土机,有次为了追问真相甚至追着官员进了男厕所。

观众总说“看她瘦得风都能吹跑,但扛摄像机比男记者还猛”。

那几年,她的名字几乎和“真相”画上了等号,节目片头一响,就有观众在电视机前搓手:“今晚柴静又要撕开什么黑幕?”

从地方台深夜情感主播到央视调查记者,她只用了五年。

有人说她赶上了调查报道的黄金时代,也有人说她天生就该吃这碗饭。

毕竟,不是谁都敢在未知病毒面前摘下口罩做现场报道,也不是谁都能让被访者被问得额头冒汗后还心服口服。

争议爆发——与丁仲礼院士的“世纪交锋”

2010年的一场访谈,让柴静的名字从“真相代言人”变成了舆论漩涡的中心。

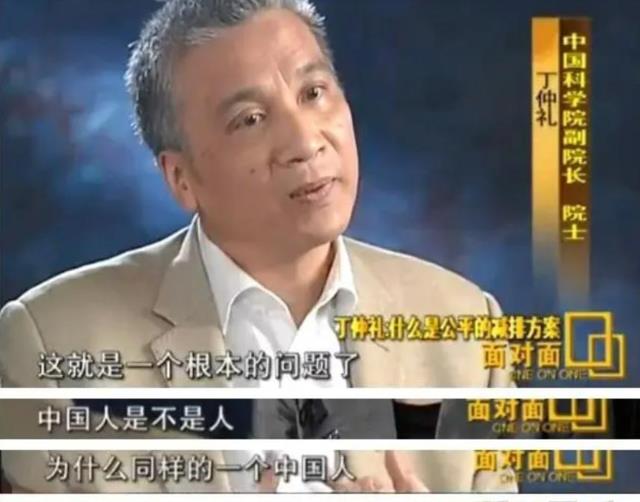

镜头前的她依然歪着头提问,但这次对面坐着的不再是地方官员或企业代表,而是中科院院士丁仲礼。

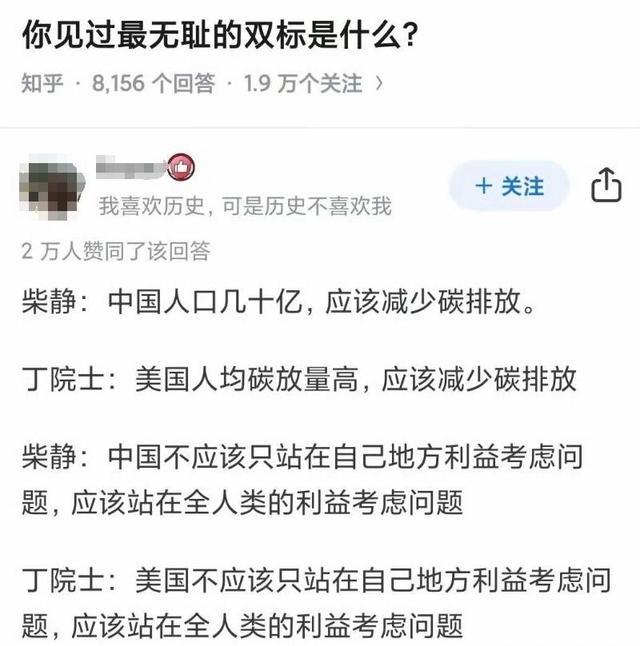

当话题转向碳排放权分配时,她抛出一连串追问:“发达国家减排目标更高,中国是否应该接受更严苛的标准?”

丁仲礼的回应像一记重锤:“中国人是不是人?为什么同样是人,我们要少排放?”

这场交锋被网友戏称为“灵魂拷问现场”,原本讨论气候科学的对话,意外撕开了发展中国家与发达国家在环保议题上的深层矛盾。

彼时的舆论场正处在微妙时刻。

公众习惯了她犀利的追问,但这次她的提问角度却让部分观众感觉“不对劲”。

有人翻出她过往的采访片段,发现她对西方环保政策的描述总带着几分赞许,而对中国减排压力的质疑却格外尖锐。

渐渐地,社交媒体上开始出现“双标”“立场偏移”的指责,当年夸她“敢说真话”的人,转而嘲讽她“用西方的尺子量中国的土地”。

这场风波像一块试金石,划开了公众对“公知”群体的复杂情绪。

当丁仲礼用数据拆解发达国家“人均排放权”的不公逻辑时,不少年轻人突然意识到,某些看似“国际共识”的环保标准,背后藏着经济博弈的算计。

柴静原本象征的“理性追问”形象,在这一刻被贴上“脱离国情”的标签,甚至有人把她的采访片段和西方媒体批评中国环保的报道剪成合集,标题写着“里应外合的套路”。

2014年,柴静突然从央视离职。

外界把这次离开与之前的争议联系在一起,尽管她从未公开回应,但关于“受排挤”“被边缘化”的猜测始终不断。

离职前后,她拍摄环保纪录片的计划被曝光,更多质疑接踵而至:一个呼吁减少碳排放的人,为何被曝出开着大排量汽车?强调环保重要性的人,为何选择赴美产子?

这些碎片拼凑出的矛盾形象,让她的公信力如同摔碎的镜子,再也拼不回从前的光洁。

这场持续数年的争议,最终演变成中国舆论场关于发展权与环保责任的启蒙课。

当十年后丁仲礼因揭露西方“减排空头支票”被网友封神时,当年那场访谈的剪辑版仍在短视频平台流传,

弹幕里飘过最多的一句话是:“原来他早就把真相摊开在所有人面前,只是我们当时看不懂。”

赴美产子与现状——被时代抛弃的“过气女神”?

2014年,柴静被曝出赴美产子的消息,如同一颗深水炸弹投入舆论场。

当年那个在雾霾纪录片里呼吁环保的“公共知识分子”,转身选择让孩子出生在空气质量更好的国度,这种反差让网友炸了锅。

有人翻出她开着大排量汽车的照片,把“环保女神提倡低碳出行”和“豪车接送孕检”的对比图做成表情包疯传。

更扎眼的是,她曾主张“中国人应为环保牺牲发展权”,自己却通过赴美生子给孩子铺就“双国籍跳板”,这种言行不一的撕裂感,成了压垮公众信任的最后一根稻草。

两年后,她耗时多年拍摄的环保纪录片《穹顶之下》上线即爆火,但热度仅维持了三天。

当官方媒体罕见地刊发长文批评其“数据引用偏颇”“忽视中国发展现实”时,这部片子突然从各大平台消失。

曾经力挺她的知识分子群体集体沉默,反倒是普通网友开始算账:一个让孩子呼吸加州空气的母亲,真的有资格教中国人对抗雾霾吗?

这场舆论反噬比想象中更凶猛,连她早年追问矿难真相的英勇事迹,都被重新解读成“博出位的表演”。

2022年,有网友在北京某餐厅撞见她,穿着宽松卫衣,发际线明显后移,和邻座朋友聊天时再也没了镜头前那股“要把对方盯穿”的锐气。

有人翻出她巅峰期的采访片段发在弹幕网站,满屏“屠龙者终成恶龙”的嘲讽划过屏幕,恰好盖住她当年说出“不要因为走得太远而忘记为什么出发”时微微发红的眼眶。

结语:复杂人性背后,一个时代的镜子

柴静二十年,活成了一把双刃剑。

非典时她是捅破真相的刀,雾霾纪录片里却成了割裂舆论的刃。

赴美生子撞上环保主张,纪录片热播又遭官方降温,每一步都踩中公众认知的转折点。

人们爱过她的锋利,又恨她的“双标”。

可细想,谁不是在时代浪潮里拧巴?她像块被反复打磨的镜子,照见过激荡的民意,也映出理想主义的局限。

那些捧与骂的声音,最终都成了社会成长的底噪。

信息来源:新浪财经——看不少人贴柴静最近的照片,其实她长得并不难看,不过最近些年,过得不好.…

燕赵晚报——柴静被曝从央视辞职 前同事:目前在家带孩子

腾讯娱乐——柴静方回应抽烟开豪车 自嘲:难道戒烟30多年了

钱江晚报——钱江晚报评论:柴静产女 谁在阵痛

人民网——柴静被爆已结婚丈夫是摄影师 几任情史曝光

2003年中国记者风云人物出炉 八位记者被时代牢记.新浪网

曝柴静已从央视离职在家带孩子 未签任何机构.人民网

柴静雾霾纪录片:1/10煤烧在京津冀 油企压低油品.凤凰资讯

柴静美国产女身材发福 携全家三亚欢度春节(图).北方网

回顾丨丁仲礼院士对话柴静:国际减排方案里存在巨大陷阱.彩虹卫士微信公众号.

从《穹顶之下》走进柴静.四川传媒学院大学生传媒艺术团微信公众号.

柴静美国产女引热议 被讽说一套做一套.手机新浪网