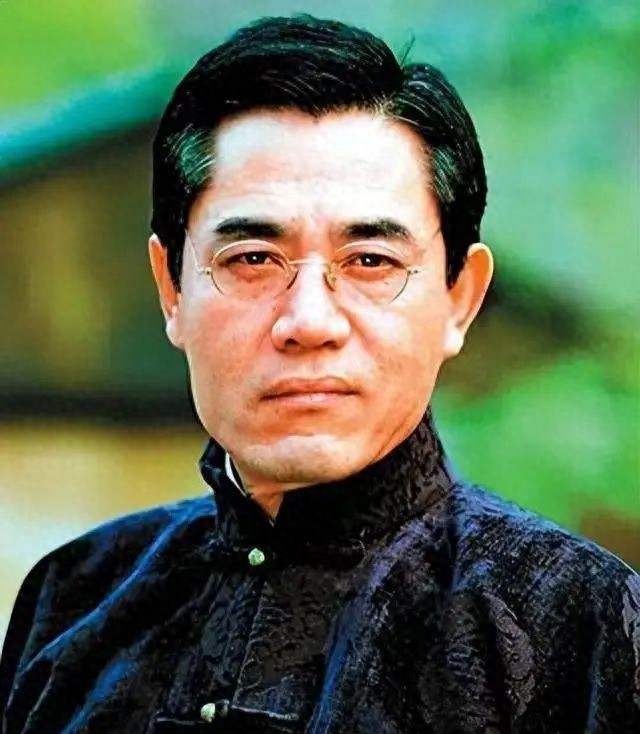

北京胡同深处飘来冰糖葫芦的叫卖声,68岁的陈宝国正沿着什刹海缓步行走。这个习惯他保持了三十年——从《大宅门》里张扬跋扈的白景琦,到《老农民》中满脸沟壑的牛大胆,他总在晨间散步时揣摩次日要演的角色。2023年某影视论坛的调研数据显示,90后观众对陈宝国作品的认知度高达82%,这个数字甚至超过了许多当红流量明星。

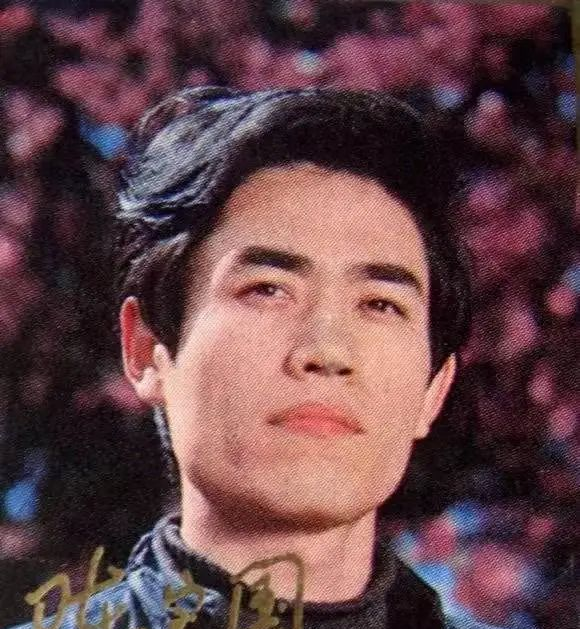

十六岁在建筑工地搬运钢筋时,少年陈宝国绝不会想到,四十年后自己会成为中国电视剧史上获奖最多的男演员。1978年中央戏剧学院考场,这个连基本形体训练都不懂的青工,硬是凭着对《雷雨》中周朴园的独到理解,让考官看到了璞玉的光芒。如今回看这段经历,我们会发现:那些在工地反复背诵的莎士比亚台词,那些在集体宿舍熄灯后仍打着手电研读的斯坦尼斯拉夫斯基理论,早已为后来《汉武大帝》里震慑朝堂的帝王威仪埋下伏笔。

在《神鞭》拍摄现场,当陈宝国将打磨至0.1毫米的塑料薄片嵌入眼球时,整个剧组鸦雀无声。这种近乎自虐的敬业精神,在今天的影视圈已成绝响。某影视基地2024年调查显示,新生代演员中仅有12%愿意为角色改变外形。但正是这种“戏比天大”的执着,让《大宅门》里白景琦摔药匾的镜头成为永恒经典——拍摄时陈宝国手掌被木刺扎得鲜血淋漓,却坚持要实景拍摄十一次直到导演喊停。

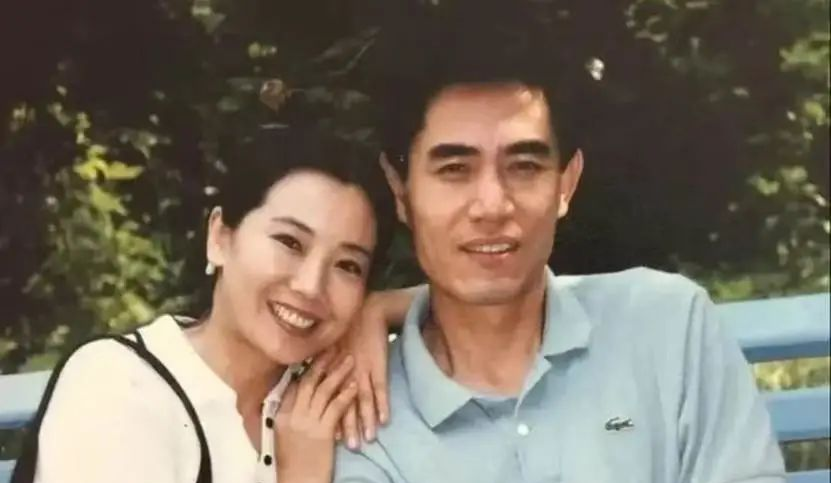

朝阳区某老式居民楼里,赵奎娥正在整理丈夫历年获奖证书。五座飞天奖杯在玻璃柜中静静矗立,见证着这对演艺伉俪四十六年的相濡以沫。2014年那场突如其来的健康危机,让陈宝国在《北平无战事》片场突然失忆的惊险时刻,成为夫妻关系的转折点。赵奎娥连夜从北京飞往横店,带着三十年整理的角色笔记,用他们特有的“剧本疗法”帮助丈夫重建记忆宫殿。

这种将生活融入表演的智慧,在《茶馆》拍摄期间展现得淋漓尽致。为塑造王利发晚年佝偻的体态,陈宝国特意观察岳母患风湿病时的步态,甚至将沙袋绑在腰间体验脏器下垂的感觉。这种源自生活的真实感,使得该剧在B站年轻观众中引发“考据热”——弹幕里满是对老北京茶馆文化的考据讨论,某知名影视UP主据此制作的解析视频播放量突破千万。

当儿子陈月末带着《珠江人家》剧本回家请教时,陈宝国正在重读《演员的自我修养》。这个拒绝动用资源为儿子铺路的父亲,却会花整夜时间陪练反派角色的微表情控制。2023年白玉兰奖颁奖礼后台,获得最佳男配提名的陈月末坦言:“父亲教会我最重要的是‘戏要真,人要诚’。”这句看似简单的家训,恰是陈宝国从搬运工到表演艺术家的精神内核。

国家大剧院后台,陈宝国对镜勾勒着白景琦的老年妆。话剧《大宅门》2024年巡演即将启幕,68岁的他仍在挑战舞台表演的极限。与影视拍摄不同,话剧需要连续三小时的能量输出,这对任何演员都是巨大考验。但陈宝国创新性地引入“呼吸节奏控制法”,将电视剧版46集的故事脉络,浓缩成舞台上的三个情感爆发点。

这种艺术创新在年轻观众中引发强烈共鸣。某票务平台数据显示,《大宅门》话剧版在95后观众中的复购率达37%,远超行业平均水平。在杭州站的演后谈中,有位00后观众提问:“您怎么看待现在的AI换脸技术?”陈宝国抚摸着戏服上的盘扣答道:“再先进的技术也模拟不出角色眼中的火光,那是演员用生命焐热的光。”

2024年北京国际电影节上,陈宝国作为评委会主席的发言视频登上热搜。当被问及对“流量演员”的看法时,他展示了一段珍藏的拍摄花絮:1982年《赤橙黄绿青蓝紫》里,他为找角色状态连续七天睡在工厂传达室。弹幕里飘过成片的“破防了”,某表演系学生在评论区写道:“这才是真正的沉浸式表演。”

夜幕降临时分,陈宝国常会站在阳台上远眺CBD的璀璨灯火。从《大渡河》里的龙套到“国剧之王”,他亲历了中国影视行业的数次剧变。当被问及成功的秘诀,他总爱引用《茶馆》的台词:“改良改良,越改越凉”——这不是保守,而是强调艺术创作需要守住本心。

在短视频霸屏的今天,这位老艺术家依然保持着纸质剧本阅读习惯。他的书房里有三十八本密密麻麻的表演笔记,最新那本的扉页写着:“2025年《大江东去》人物小传”。或许这正是陈宝国给予时代的最好启示:在娱乐至死的浪潮里,真正的艺术永远需要那份“笨拙”的坚持。

当我们刷着十五秒的演技挑战视频时,是否还记得那些为三分钟长镜头排练百次的日夜?陈宝国用半个世纪的从艺生涯证明:所谓经典,不过是把每个当下都活成不可复制的作品。在这个追求速成的时代,这种“慢哲学”反而成了最稀缺的珍贵品质。