前言

近年来,杜嘉班纳、耐克、HM等国际知名品牌的在华市场出现了不同程度的滑坡。

门店关停、业绩下滑、品牌形象受损……这些曾经在中国市场风光一时的国际巨头,似乎正面临着越来越大的挑战。

与这些品牌有关的负面新闻频频成为舆论焦点,其中“辱华”事件无疑是最敏感的导火索。

作为中国市场的重要一环,这些品牌如何从巅峰跌落?他们的背后究竟发生了什么?

2018年杜嘉班纳“辱华”事件

2018年,杜嘉班纳因一则充满歧视色彩的广告视频引发轩然大波。

视频中,一位身着品牌服饰的亚洲女性用筷子笨拙地吃披萨和意大利面,带有明显的文化歧视意味。

随即杜嘉班纳创始人之一、设计师斯特凡诺·伽巴纳的恶言回应更是火上浇油,他公开表示视频被删是“傲慢的中国人愚蠢的行为”。

此举激起了广泛的民愤,消费者纷纷呼吁抵制杜嘉班纳,品牌的市场地位迅速崩塌。

尽管杜嘉班纳在事后做出公开道歉,创始人亲自致歉,并表态重新审视品牌与中国文化的关系,但公众的愤怒和伤害却不是几句道歉能够抚平的。

品牌一度成为舆论的焦点,明星代言人纷纷与其解除合作,杜嘉班纳在中国的门店也开始遭遇闭店潮,甚至大中华区的销售额一度腰斩。

品牌的市值也因此大幅下滑,创始人从福布斯亿万富翁榜单上跌落。

时隔三年,杜嘉班纳似乎试图重返中国市场,但面对的依旧是消费者的深度反感与抵制。

2023年,品牌再次发布含有民族歧视的广告,尽管有所“本土化”调整,然而中国消费者的警惕心并未消除。

想要重拾中国市场的信任,杜嘉班纳恐怕仍需付出巨大的努力,并且不仅仅是“道歉”那么简单。

“新疆棉”事件引发的全国抵制

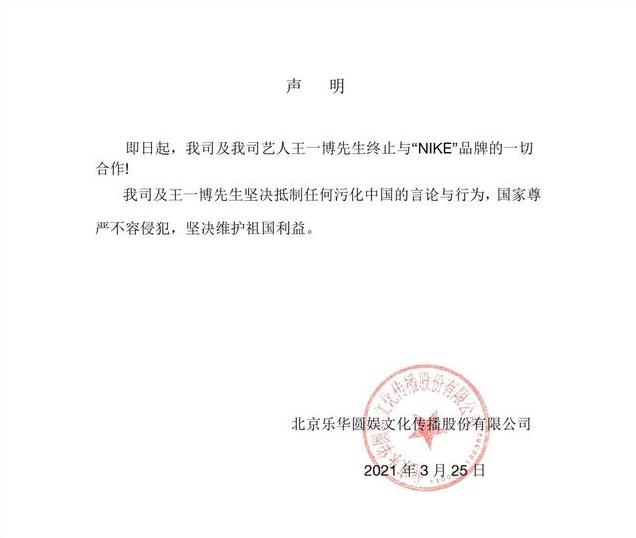

耐克作为全球知名的运动品牌,一直在中国市场占有重要地位。

然而耐克在2020年选择回应关于“新疆棉花”事件的质疑时,却作出了让中国消费者无法接受的表态。

耐克宣布停止采购新疆棉花,这一举动直接激起了国内网友的强烈反应,消费者纷纷表达了愤怒,发起了全国范围的“抵制耐克”行动。

尽管耐克依旧在全球市场中保持强劲表现,但在中国市场,销售额逐年下滑。

市场调研机构的报告显示,自2020年起,耐克在华的营业收入连续下滑,部分门店不得不关闭,尤其是在二线城市,耐克的品牌影响力逐渐被本土品牌如李宁、安踏等取代。

这些品牌通过与中国文化深度结合,推出符合中国消费者需求的产品,逐渐占领了市场份额。

面对销量的下滑,耐克逐渐意识到自身在中国市场的困境,开始转向本土化战略,包括赞助本地体育活动,增设定制化服务等。但这些努力能否重建消费者的信任,仍然是一个值得关注的问题。

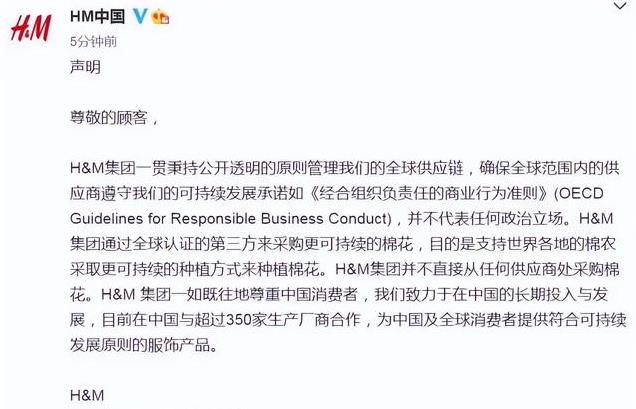

HM作为全球最大的快时尚品牌之一,原本在中国市场同样非常受欢迎,然而2021年,HM宣布将不再采购新疆棉花,这一声明引发了广泛的抵制。

中国消费者认为,这一行为不仅仅是对新疆棉花产业的误解,更是对中国民族情感的挑衅。

“拒买新疆棉花”事件的影响是深远的,HM在中国的销售额急剧下滑,多个门店关停。

数据显示,2020年至2022年间,HM在中国市场的财报显示连续负增长,品牌在中国的强势扩张也因此受到严重影响,消费者的忠诚度迅速下降,品牌形象难以恢复。

尽管HM通过公关手段进行道歉,并表示愿意重新审视与中国的关系,但消费者对其的信任已经深受伤害,如何重建品牌形象,尤其是如何修复与中国消费者之间的信任裂痕,仍然是HM亟待解决的问题。

优衣库:“新疆棉”问题再度升级

2021年,美国以“人权”为借口,无视事实真相,造谣我国存在所谓的“强迫劳动”,这实在让人愤慨。

他们这种做法就像是无端指责他人犯罪的小人行为,就在今年11月24日,拜登政府又搞小动作,将我国的29家企业列入所谓的“涉疆法案实体清单”。

然而,本企业“优衣库”却突然公开表态,明确表示他们的产品不使用新疆生产的棉花,这一举动无疑给美国的炒作又浇了一盆冷水,揭示了所谓“强迫劳动”说辞的荒谬与虚假。

优衣库的母公司迅销集团董事长柳井正近期在接受BBC采访时明确表示,“优衣库不会使用来自中国新疆的棉花”。

这一表态无疑将优衣库推向了舆论的风口浪尖,尽管其在中国市场的表现较为坚挺,但品牌与中国的矛盾似乎仍在加剧。

作为日本品牌,优衣库在中国的市场表现不容忽视,中国已成为其全球第二大市场,仅次于日本本土。

然而,随着新疆棉花问题的持续发酵,优衣库是否能继续保持其在中国市场的强劲表现,成为了一个悬而未决的问题。

优衣库面临的挑战是多方面的,如何平衡国际市场与中国市场的关系,如何应对消费者的文化敏感度,优衣库的未来发展方向充满了不确定性。

结语

从杜嘉班纳到耐克,再到HM和优衣库,这些品牌在中国市场的失败并非偶然,而是多方面因素的共同作用。

从文化误解到政治敏感性,再到品牌本身的定位问题,海外品牌若想在中国市场长期立足,就必须深刻理解和尊重中国消费者的情感需求。

对于消费者而言,我们应保持理性,理智地看待品牌的行为,给予那些真诚改正并具备良好市场适应性的品牌机会。

至于那些仍然顽固不化、无法与中国文化和市场建立深度连接的品牌,它们恐怕难以再次站稳脚跟。

信息来源:澎湃新闻——耐克上季度营收下滑10%:净利降近三成,中国区销售额降4%

《宝格丽官网疑似将中国台湾地区列为国家,盘点涉嫌辱华品牌》——九派新闻 2023-07-11 18:16

《Versace范思哲和Michael Kors双双低迷 Capri被Coach母公司退货风险加大》—— 无时尚中文网 2024-08-09 15:56:04

《这家辱华企业品牌不仅没“凉透”,还开网店了,中国人能答应么!》—— 南阳政法 2023-09-12 15:12

《日本五大车企利润均下滑 日产暴跌94% 丰田大跌20%》—— 新浪科技2024年11月11日 09:00