1949年,新中国初立,万象待兴。张治中,这位有着“和平将军”美誉的传奇人物,他一生历经风雨,与国共两党高层有着深厚的交情。在那复杂多变的政治舞台上,他始终坚守着自己对和平的信念。

然而新中国成立初期,他却陷入了前所未有的生活困境。无奈之下,他向同样经历着生活转变的傅作义开口借钱。周恩来听闻此事,不禁懊恼地自责:“是我疏忽了……”张治中遇到了什么困难?最后结果如何?

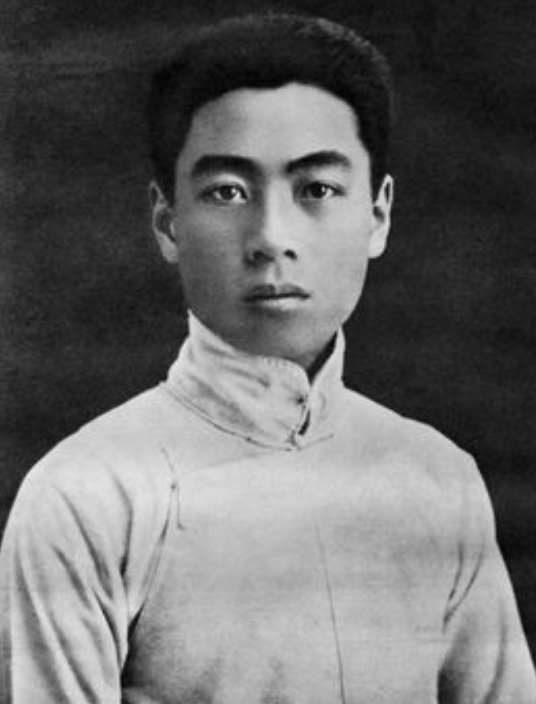

为周恩来、邓颖超促成婚礼大革命时期,孙中山怀着强军兴国的宏愿,创建了黄埔军校,国共两党也积极响应,各自选派了一批精英骨干投身其中。在黄埔军校,年轻的周恩来出任政治部主任,用先进的革命理念启迪学员们的思想。而张治中担任教育长,对军事教育有着独到见解。

周恩来和张治中两人从最初的工作交流,逐渐深入探讨革命理想、国家前途。随着时间推移,他们之间的接触愈发频繁,使得共同的革命追求让两颗心越靠越近,迅速结下了深厚的友谊,携手为黄埔军校的发展,为革命事业并肩前行。

1925年3月,彼时的周恩来正满心欢喜地筹备着与邓颖超的婚礼。然而,投身革命事业的两人生活十分清贫,他们本想着简单办理结婚手续,就算完成人生大事。

张治中得知此事后,赶忙找到周恩来:“恩来啊,结婚可是人生头等大事,怎么能如此简单就了事呢?这可不行,我来帮你操办,一定得热热闹闹的!”周恩来听后,眼中满是感激,正欲推辞,张治中却立即说道:“你就别跟我客气了,咱们是好兄弟,这种事我怎么能袖手旁观!”

说干就干,张治中立即通知自己在军中的同窗好友,积极筹备婚礼的各项事宜。他自掏腰包,精心挑选食材,在当时条件有限的情况下,努力将每一个细节都做到最好。很快,两桌丰盛的酒席便准备妥当,虽然没有奢华的装饰,但处处都透着温馨与诚意。

婚礼当天,简陋的场地被布置得格外喜庆,亲朋好友们纷纷前来道贺。在一片欢声笑语中,张治中忙前忙后,招呼着每一位客人。平日里不常喝酒的他,此刻也被这喜庆的氛围感染,敞开胸怀,与朋友们尽情畅饮。

他端起酒杯,走到周恩来和邓颖超面前,满脸笑意,真诚地祝福道:“恩来,颖超,祝你们二人永结同好,携手并肩,为咱们的革命事业共同奋斗!”说完,便一饮而尽。

几轮杯盏交错,大家的脸上都泛起了红晕,现场气氛愈发热烈,周恩来也喝醉了……

乱世携手,共筑和平

乱世携手,共筑和平1926年,一场重要的会议刚刚结束,张治中眉头紧锁,一脸的郁郁寡欢。周恩来敏锐地察觉到了好友的异样,便问道:“文白兄,看你似有心事,可是会议上有什么问题困扰着你?”

张治中停下脚步,重重地叹了口气:

“我是担心日后国民党与共产党关系生变。如今国共合作,看似风平浪静,可暗流涌动,万一真有翻脸的那一天,我究竟该站在哪一边呢?实在是左右为难啊。”

周恩来安慰道:“文白兄,你心中倾向哪方,想必已有思量,不妨直言。”

张治中语气诚恳地说道:“不瞒你说,我内心实在不愿看到双方兵戎相见,大家都是为了国家和民族,理应携手共进。”说到这张治中突然情绪激动起来,紧紧抓住周恩来的手:“你能不能介绍我加入共产党?干脆,我也参加共产党,你看好吗?这样我就不必再纠结于立场,能一心为革命事业奋斗!”

周恩来听到他这么说个人当然是欢迎的,但碍于张治中的身份,只能先安抚他的情绪:

“你的心意我明白,也十分赞赏你的态度,从心底里欢迎你。但目前国共两党有约定,中共不得吸收国民党高级干部入党,此时恐怕不太合适,不如再等一等,待时机成熟,一定不会让你失望。”

张治中听后,虽有些失落,但还是理解地点点头,两人又在月色下交谈许久,才在岔路口分别,各自返回住处。

1945年,抗日战争刚刚结束,蒋介石接连向延安发出数封电报,言辞恳切地邀请毛主席赴重庆谈判。明眼人都能看出,这背后藏着不可告人的阴谋,但毛主席为了谋求和平,为了给饱经战火的百姓一个安宁的未来,欣然应允。

为了给毛主席的重庆之行做好周全准备,周恩来先行一步抵达重庆。张治中得知此事后,第一时间找到周恩来:“毛主席这一次来重庆,意义非凡,安全问题绝不能有丝毫马虎,我一定全力协助!”

稍作停顿,张治中又接着说道:“我的住所条件还算不错,位置也比较隐蔽安全,就让给毛先生居住吧,这样也能方便你们商议事务。”周恩来听后,满是感激:“文白兄,我认为还是找重庆警备司令部比较好,你的人可以换上便衣,做内部保卫。”

在后续的日子里,张治中亲自监督警卫工作的每一个细节,从巡逻路线到人员排班,事无巨细,他都一一过问,确保万无一失。后来经过43天的艰苦谈判,国共两党终于签订了著名的《双十协定》。

张治中向傅作义借钱,周恩来懊恼:是我疏忽了

张治中向傅作义借钱,周恩来懊恼:是我疏忽了1949年,国民党在战场上节节败退。张治中被委以重任,担任南京政府和谈代表团的首席代表,前往北平与共产党进行和平谈判。

在谈判前夕,张治中前往溪口拜见蒋介石,想获取他对和谈的指示。可他没想到,这一举动引起了共产党方面的警惕。

第二天,周恩来与张治中会面,开门见山地问道:“既然您是南京政府的代表,那您为什么要到溪口和蒋介石见面,然后再走呢?”张治中嗫嚅着解释:“蒋虽已‘下野’,但军队仍在他掌控之中,和谈若得不到他的同意,即便达成协议也难以施行。”

周恩来严肃地指出:“你这样做只会强化蒋介石的地位,混淆视听,让人觉得他仍能掌控南京代表团和谈进程。”张治中听后心中满是懊悔。

随着谈判的深入,张治中愈发清晰地认识到国民党的统治已如强弩之末,回天乏术。和谈破裂后,张治中觉得自己身为南京政府派出的代表,任务未完成,理应回南京复命。周恩来得知后,赶忙来到六国饭店,恳切地劝说他留下。

此时,毛主席也出面挽留,在二人的劝说下,张治中终于下定决心,留在北平。

但张治中的日子并不好过,甚至可以说是日益窘迫,张治中把儿子张孝桢叫到跟前:

“孝桢,你去一趟傅作义将军那儿吧,就说父亲实在是周转不开了,想向他借些钱,解解燃眉之急。”

彼时的傅作义已经担任北京市市长,然而他的工资也并不宽裕,手头同样紧巴巴的。可当听闻张治中家中陷入困境时,他没有丝毫犹豫,当即从自己并不丰厚的工资中抽出一部分,仔细包好,托人迅速送到张治中家中。

这件事很快就传到了中南海,周恩来得知后,一整天都心神不宁。晚上,结束了一天繁忙工作的周恩来回到家中,一见到邓颖超,他便急切地说道:“小超,今天听说张治中家中困难,找傅作义借钱。是我疏忽了,早就该想到他的,也早该帮助他的。”

当晚,周恩来难以入眠,反复思量着如何才能帮张治中彻底解决困难。天刚蒙蒙亮,他便早早起身,匆匆赶到办公室,立即批示有关部门拨款6000元给张治中。随后,他又多方打听,四处寻找,特意为老友找来了专业的医生,专门为他治疗腿病。

从那以后,无论工作多么忙碌,周恩来总会抽出时间,关心张治中一家的生活状况。甚至在1975年末,周恩来病危之际,他仍让工作人员将自己的稿费和平时省下来的共5万多元,送到张治中家里,只为让他们的生活变得更好一些……