1999年,一位82岁的白发老人卖掉了位于美国的一切房产、汽车和山林,将所有积蓄捐作公益基金,仅带着几件简单的行李,前往一个她离别了69年的地方——山东聊城。

在聊城,她用步履蹒跚的脚步踏入了一个小村庄,在那里兴办学校,支持医院,帮助那些贫困的儿童和病人。

她是谁?她为何要放弃在美国的安稳晚年,却选择来到中国扎根?

老人名叫牧琳爱。

1917年8月11日牧琳爱出生于中国河北北戴河,她的父亲牧鸿恩是一位传教士,肩负着重要的使命,要在聊城修建一座新教堂。

聊城当时没有如今的繁华,低矮的土房连成片,黄土的气息遍布街巷。新修建的教堂在这片土地上显得格外突出,高耸的塔楼和明亮的窗格吸引了不少路人驻足。

作为一名传教士,牧鸿恩每日早晨都会换上整洁的西装,早早站在教堂门前。

陆续到来的教众衣着并不考究,他们的皮肤常是因长期劳作而显得黝黑,脚上的布鞋也许还是自家缝制的。牧琳爱常年着一袭轻便的洋裙,安静地坐在教堂附近打量来来往往的人群。

经过一段时间的接触,当地的孩子开始亲近这个看上去像洋娃娃的小女孩。

他们只是远远地站着,等她不经意望过来的时候才笑着跑开,牧琳爱也学会了一些简单的中文词汇。

在这群孩童中,有一个男孩子尤其特别。他叫周仁杰,住在聊城的刘庙村,和牧琳爱年纪相仿。每天早晨,他吃过简单的玉米饼,顾不上母亲吩咐的事情,便飞快地跑向教堂。

他总是第一个站在教堂外等着牧琳爱出现。

为了引起她的注意,他会攀上教堂旁的一棵榆树,将半青的榆钱撒向地面,还会小心翼翼递给她村里特有的粗陶泥人。

教堂前的空地成了两人的乐园,每当摆脱大人们的监视,他们就在那里跑跑跳跳,把这片空地跑出了一道道浅浅的印痕。牧琳爱喜欢把从家中带来的皮球拿出来,两人一起争抢着丢来抛去。

1930年,牧琳爱13岁,夫妻牧鸿恩的传教任务完成了,教堂也运转良好。全家决定离开中国,回到美国。

牧琳爱对这个决定充满抗拒,回到美国意味着她再也不能每天去教堂前等着朋友们的到来,也无法和周仁杰像以往那样无忧无虑地玩耍了。

出发的日子很快就到了,周仁杰一早赶来,他没有带着泥狗泥猫这些曾经讨牧琳爱喜欢的小物件,也没有带来自制的竹制玩具,只是站在那儿不声不响地看着牧琳爱最后整理行李。

临行前,牧琳爱握着周仁杰的手,告诉对方自己一定会回来找他的。几十年的岁月悄然而过,牧琳爱在美国度过了大半生。

牧琳爱回到美国后,她报考了田纳西州的范德比尔大学,主修护理学。美式教育影响着她的思维方式,也让她逐渐习惯了美国社会的节奏。

24岁那年,她顺利拿下硕士学位,接着又用三年时间完成了博士学位,成为了一名专业的护理人员。她在科罗拉多州的一家儿童医院任职,专门照顾生病的小朋友。

在这里,她结识了埃德温,土生土长的美国人。两人很快坠入爱河,1941年步入了婚姻殿堂。

婚后,牧琳爱一边打理家庭,一边在医院工作。从实习护士到正式护士,再到护士长、医院院长,她一步步攀登,成为医学界的专业人士。

然而,她常常会想起中国的亲人和朋友。她曾多次对埃德温提起,自己想回中国看看,但丈夫总是犹豫不决。

1979年,牧琳爱刚刚退休,正值中美建交后两国关系逐步缓和的时期。趁着这个机会,她再次向丈夫提起回中国的愿望。

1992年,牧琳爱提笔写信。在信中,她回忆童年的点滴,细数好友周仁杰如何陪她度过聊城的日子,并恳请当地部门帮助她寻找这位老朋友的下落,自己曾向他许下了一个承诺。

这封信到达聊城市政府。一段时间后,回信送到了牧琳爱手上。

信中,工作人员详细写明了村子的发展变化,也提到了周仁杰的下落,周仁杰在不久前辞世了。但周仁杰的子女还生活在聊城,生活过的不错。

牧琳爱手里攥着一张褪色的照片,照片是她和周仁杰童年时的合影。五十年过去了,很多记忆都已变得模糊,但这张照片却一直藏在她的相册里。

她望着照片,眼角泛起泪花,再次对丈夫埃德温说起想回中国的心愿。

埃德温看着妻子的眼泪,点了点头。那一刻,牧琳爱心头的石头终于落了地。她立刻开始着手准备,没有丝毫耽搁。

11月,牧琳爱来到了中国。在启程前,她特意联系了聊城市政府,并给周仁杰的家人打了电话。

电话接通后,周仁杰的女儿周保玲一开始还有些不敢相信,竟然有人跨越半个世纪,仍然惦记着父亲的童年时光。她连忙向母亲报信,家里人听说后都觉得不可思议。

这一天终于到来,牧琳爱看见迎出来的周保玲,眼中闪烁着激动的光。空气中飘着山东菜的香气,饭桌上摆满了精心准备的家乡菜肴。

牧琳爱站在周仁杰的遗像前,按照中国的老规矩,她亲手点上香和蜡烛,轻轻地低头鞠躬。这不仅是她对故友的悼念,更是她对自己承诺的兑现。

牧琳爱缓步走在熟悉又陌生的街道上。街道早已不是童年记忆里的模样,曾经的石板路变成了宽敞的大道,青砖老屋被整齐的新建筑取代。

聊城市政府的工作人员告诉她,一些当年住在教堂周围的老邻居还健在。

很快,她来到了一间老屋前,几位年逾古稀的老人已经在门口等候。几位老人纷纷开口,争相回忆起小时候一起玩耍的往事。

在聊城的日子过得飞快,转眼间,一个星期过去了,牧琳爱也跟丈夫一起回到了美国。

1998年8月,丈夫埃德温去世。牧琳爱再次提笔,在信中表达了酝酿许久的愿望——她想搬到中国去,不是为了安享晚年,而是想去最贫困的山村,亲手为当地人做些实实在在的事情。

聊城市政府收到信件后,工作人员都被这位耄耋之年的老人所感动。聊城市政府很快做出回复,表示会妥善安排她在中国的生活,并尽力满足她的愿望。

1999年11月,83岁的牧琳爱回到了聊城。

临刑前,她将自己在美国的房产、汽车和山林全部变卖,用这些资金开展帮助当地人民的项目,全身心投入公益事业。她还联系了中国青少年发展基金会,希望能获得更多支持,以最大程度发挥自己的力量。

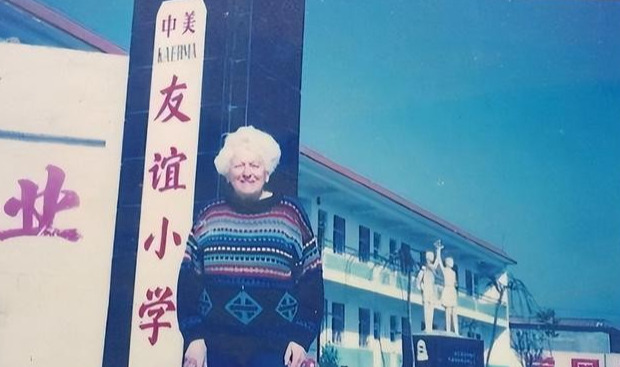

在多方努力下,牧琳爱将工作的第一站定在阳谷县的刘庙村。她打算筹备建设一所小学,学校建成后,牧琳爱被聘为小学的名誉校长。

村里的孩子们对这位银发苍苍的外国奶奶充满好奇和喜爱,他们笑着围在她身边喊她“牧奶奶”。牧琳爱总是带着和蔼的笑容,与孩子们互动。

牧琳爱筹措资金改善校舍设施,为孩子们提供更好的课桌椅和书籍,还专门购置了粉笔、黑板和其他教学设备,让学校的条件得到了极大改善。

有人曾说,如果没有牧琳爱,刘庙村的这群孩子可能永远无法有书读。为了让贫困家庭的孩子有正规学习机会,牧琳爱甚至掏腰包为他们支付学费和学习用品费用。

除了关注教育,牧琳爱同时将精力投入到了聊城其他公益活动中。她被聊城市政府聘为聊城国际和平医院的名誉院长,这为她参与医疗援助工作提供了更多机会。

虽然年事已高,但她仍然会亲自去探望病人,为那些困难家庭的患者提供经济援助或协助联系救助渠道。医院的一些医护人员对这位老人印象深刻,他们常常感慨她的坚持与热忱无人能比。

2006年,牧琳爱获得“山东慈善大使”和“中华慈善大使”等荣誉称号时,已经是92岁高龄。

奖项的光环并没有改变她的生活作息,她始终保持着一贯的朴实。无论是村里的孩子、教师,还是医院里的医护人员,都能不时见到她忙碌的身影。

她偶尔会拄着拐杖走访学生家庭,有时还会与医院的志愿者讨论最新的医疗设备配置。

在刘庙村的村小里,每一个孩子都知道“牧奶奶”的名字。她常常坐在教室后排,笑眯眯地看着孩子们朗读课文。

课间时刻,她会从口袋里掏出几颗糖果递给玩得满头大汗的孩子,有时甚至一起加入他们的游戏,做着简单的动作,却逗得孩子们不亦乐乎。

在国际和平医院,无论是年长的医生,还是刚入职的实习护士听说她要到访,都会主动上前协助,扶她走向病房。有些患者家属是从乡下赶来的,她会设法为他们找到最合适的援助方案。

牧琳爱的名字在聊城早已家喻户晓。

提起她,大家总会讲述她为村庄学校和医院捐资、为贫困家庭提供的帮助,而更多人记住的是她不知疲倦地行动起来,无论是在学校里带动孩子们还是在医院为人解忧。

聊城的百姓不再将她当作一位“外国人”,每个人都将她视作亲人。许多春节时节,村子的居民会主动邀请她到家中一起吃年夜饭。

2009年7月24日,牧琳爱捧着崭新的“中国绿卡”,手微微颤抖。

她注视着这张小小的卡片,眼中闪烁着激动的光芒。这不仅仅是一张证件,更是她多年来的心愿,终于成为现实。从此,她不必再为签证奔波,不必再担心停留期限,她终于可以把中国当作真正的家。

这一刻,她等了太久。

几十年来,每次回到聊城,她都要提前办理签证,小心翼翼地计算停留时间。所以,她更希望自己能像一名普通的中国公民一样,在这里自由地生活,不必再受身份限制的束缚。

然而,中国作为世界上人口最多的国家,对外国人移民的管理极为严格,尤其是“外国人永久居留权”——也就是大家口中的“中国绿卡”,被公认为世界上最难获得的绿卡之一。

符合申请条件的人寥寥无几,审批程序更是极为严格。

牧琳爱的年纪已大,却依旧坚持每年带着物资,联系资源,把自己所能做的一切都倾注在这片土地上。

正是因为她的努力,她被山东省授予“特殊人才”称号。她的事迹感动了许多人,也最终让中国政府认可了她的贡献,并破例为她颁发了“中国绿卡”。

2013年4月28日,牧琳爱的身体因为疾病已经极度虚弱。早上4点49分,仪器上的波动归于平静,牧琳爱阖上了双眼,享年96岁。

从2001年起就担任牧琳爱的私人翻译王玉青,一直陪在牧琳爱的身边,照顾她的日常起居。王玉青拨通电话,她告诉牧琳爱的子女,来参加他们母亲的告别仪式。

5月23日,王玉青在告别会上转达着老人的最后心愿——她在去世前填了一份遗体捐赠申请表,希望自己能够为中国的医疗事业再尽最后一份力。子女们表示理解,会尊重母亲的选择。

《新闻联播》还报道了牧琳爱的事迹,她为中国做出的贡献,中国人都记住了。

参考资料:

[1]孟兰英.牧琳爱:选择中国[J].国际人才交流,2008(5):23-25