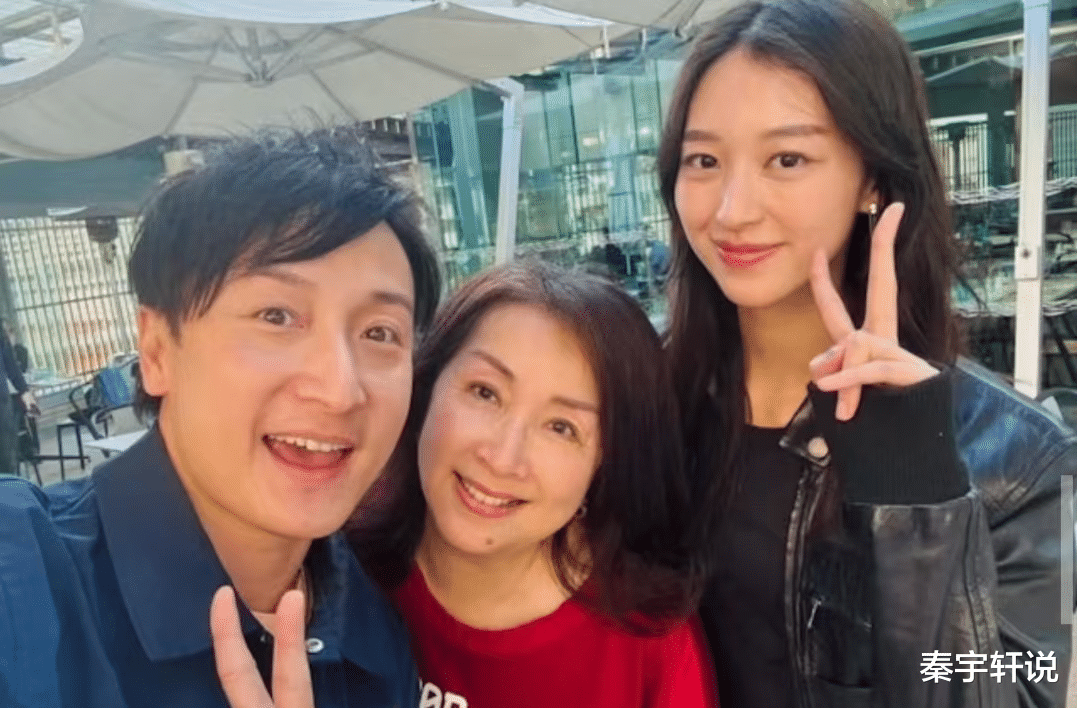

2023年2月14日,香港维多利亚港的霓虹灯下,45岁的方力申在社交平台官宣婚讯的动态宛如投入平静湖面的石子。这条不足百字的声明瞬间引发全网震荡,点赞数突破百万的同时,评论区却上演着冰火两重天的奇观——有人送上玫瑰表情包刷屏祝福,也有人翻出十年前他与邓丽欣的CP混剪视频,配文"十年青春终究错付"。

这种集体情绪的分裂,恰似当代社会对明星婚恋态度的缩影。当我们滑动手机屏幕"审判"明星的情感选择时,是否意识到自己早已成为这场全民情感真人秀的参与者?

在方力申官宣当日,某数据公司抓取的12万条相关评论中,38.7%涉及对其新婚妻子Maple的背景讨论。这个曾经勇敢指证邪教性侵的韩国女生,在部分网民眼中成了"心机上位"的代名词。这种现象并非孤例,2023年《社交媒体情感话题研究报告》显示,72%的明星婚恋话题会衍生出对伴侣的"考古式审查"。

这种集体窥私欲的背后,藏着现代人特有的心理补偿机制。心理学教授李明宇团队的最新研究发现,当公众人物选择与大众预期不符的婚恋对象时,会激活观看者的认知失调。为了缓解这种不适,人们往往会通过挖掘负面信息来重建心理平衡。就像去年某顶流男星宣布婚讯时,其素人妻子的毕业院校瞬间登上热搜,全民化身侦探寻找"不般配"的证据。

但当我们举着道德放大镜审视他人情感时,是否也该反思这种审判的正当性?方力申在记者会上那句"爱情不是数学题,解不开的公式才最动人",或许道破了现代婚恋最本质的真相。

邓丽欣与方力申的"十年BE美学",俨然成了互联网时代的爱情计量单位。在豆瓣"意难平CP"小组,每天都有近千条帖子用他们的故事丈量现实感情:"恋爱三年还没结婚,我是不是在重蹈方邓悲剧?"这种将时间维度等同于感情深度的思维定式,正在扭曲当代年轻人的婚恋观。

2023年婚恋市场白皮书揭露惊人数据:28-35岁群体中,63%的人认为恋爱超过五年不结婚等同"情感欺诈"。这种认知直接导致"七年之痒"提前至"三年焦虑",上海某相亲角的红娘坦言,现在年轻人见面三次就会讨论婚期。方力申的闪婚之所以引发争议,本质上是对传统"爱情马拉松"叙事的一次解构。

但斯坦福大学社会学家艾琳·卡特的研究给了我们全新视角:决定婚姻质量的不是时间长度,而是共同经历的事件密度。她追踪的500对夫妻数据显示,那些在重大危机中相互扶持的伴侣,无论相识三个月还是三年,离婚率都显著低于平均值。这或许能解释方力申为何坚定选择陪伴Maple赴韩出庭——共同对抗黑暗的经历,有时比岁月静好更能锤炼感情。

三、重构情感叙事:当明星隐私成为公共议题在这场全民围观中,有个常被忽视的悖论:我们既渴望明星展现真实人生,又用道德标尺丈量他们的每个选择。香港娱乐圈观察者黄伟文指出,近五年明星官宣恋情的文案越来越像危机公关通告,字斟句酌的程度堪比上市公司财报。

这种谨小慎微源自血淋淋的前车之鉴。2022年某女星因未及时公布离婚消息遭品牌方索赔,2023年更有艺人因隐瞒恋爱状况被粉丝集体脱粉。吊诡的是,当明星们开始用律师函式的严谨对待感情,公众又抱怨他们"失去真性情"。这种既要又要的心理,像极了对待AI伴侣的矛盾期待——既希望其完美无瑕,又渴望看见人性化的瑕疵。

或许我们需要建立新的情感叙事伦理。韩国娱乐公司HYBE最新推行的"隐私分级制"值得借鉴:将明星生活划分为"可公开区"、"选择性分享区"和"绝对隐私区",通过与粉丝签订电子协议明确边界。这种制度虽然引发争议,但确实让旗下艺人的心理就诊率下降了27%。

结语:在窥视与尊重之间寻找平衡点方力申婚讯引发的舆论海啸终将退去,但留下的思考涟漪仍在扩散。当我们下次再刷到明星婚恋热搜时,或许可以多问自己几个问题:我们究竟在消费他人的幸福,还是在投射自己的焦虑?那些看似正义的道德审判,是否正在异化成新型网络暴力?

香港大学媒体研究中心的实验给了我们启示:当志愿者被要求连续一周记录对明星婚恋的看法后,68%的人主动减少了相关话题的参与度。这种自我觉察或许就是破局的关键——在点击转发按钮前停顿三秒,意识到屏幕里的悲欢离合不只是茶余饭后的谈资,更是真实人生在数字世界的投影。

方力申的故事教会我们,爱情从来不是非黑白的判断题。就像他在婚礼上说的那句"迟到的春天也是春天",或许我们该学会尊重每段感情独有的时区。毕竟,在这个算法支配注意力的时代,能对他人隐私保持克制的温柔,或许才是最难能可贵的情感素养。