坦率地说,拓片上的这个“退”字,写得并不那么令我欣赏。

我一向认为,好的字形应该像一个人体结构那样,虽然它也是由手、足等一个个部件组成的,但这些部件之间血脉相连,应有严谨而合理的组织关系。

与之相对,坏的字形就像积木堆起来的房子,它只是各个部件的简单的机械的拼凑而已,推它一手指头,立刻就垮掉了。在中国的书法史上,凡是第一流的墨迹必定属于前一种字形。

但是当它勒碑上石,从帖写转为碑刻之后,却不敢保证不沦为后一种字形。

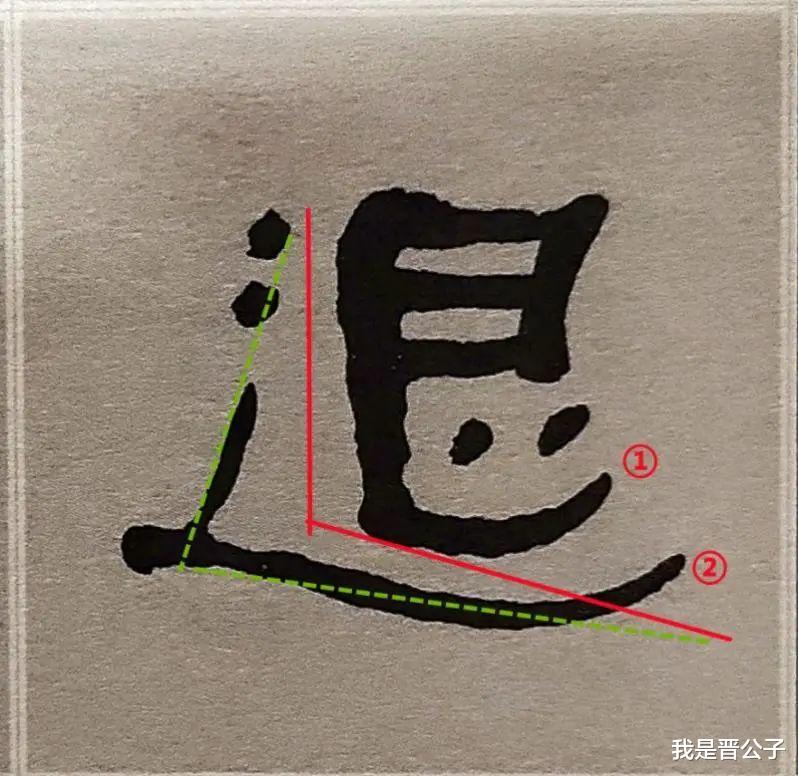

比如上面的这个“退”字,它的笔画①和②之间,很难说体现了怎样的呼应关系,反过来倒更像是彼此争抢,相互冲撞,这也就是我不太满意这个字形的原因。

我们看何绍基与邓散木二位先生的临摹本,他们都没有照临这个字,而是做出了不同的改动:

邓散木改动这个字的思路是这样的:

邓散木把①和②两笔的都写做了上拱的弧线。

这样写,一方面拉近了两个笔画之间的距离,不至于在它们之间形成大面积的空白;另一方面通过同向的笔势造成笔画间的呼应,摆脱拼凑笔画的嫌疑。

只是有个问题邓散木解决得不好:笔画①的起笔处与左竖形成了一个尖锐的夹角(毫无疑问,这是两个笔画都取内擫之势的必然结果),当笔画②的弧线上拱时,正好被这个夹角“顶”住了,有点儿别扭。

相对来说,何绍基解决这个问题的思路聪明得多:

和邓散木不同,何绍基把①、②两笔的弧线都写成了向下卧而非向上拱的形态。这样的好处是,当笔画①的弧线下卧的时候,相对于上拱的弧线,它同左竖之间造成的夹角就不那么尖锐而更显圆润了。

同时,何绍基调整了“辶”的长波磔的起笔位置,把起笔位置向左稍稍移动了一点。相比于起笔位置贴近左竖(如红线所示),向左移动之后(如绿线所示),不但笔画②和上面那个夹角的冲撞感消失了,同时它和笔画①之间的同向笔势也很好地建立起了呼应关系。

虽然启功先生从前对何绍基临《张迁碑》颇有微词,但我不得不说,何子贞对这块碑的理解深度是少有人能望其项背的。

三、为

这个“为”字的主笔毫无疑问是笔画①,但它的写法,不但跟主流的汉隶八分书不一样,甚至跟《张迁碑》里别的“为”字也不尽相同。

上图中的两个“为”字:左边一个出自《张迁碑》,是我在之前的日课中讲解过的,右边一个出自《乙瑛碑》。

它们的共同之处在于,作为主笔的笔画①向左下斜行,它在笔画的末端是要出波磔的,也就是要写出一个上翘的“钩”来。

为了写足波磔的形状,在向左下斜行的这一段,笔画要走下卧而非上拱的弧线,这样一来,在最低点扭转笔锋朝左上出波的时候,转折不那么剧烈,调锋就会相对容易一点。

当然,这种写法也不是绝对的,比如下面这个“为”字:

这个“为”字出自《礼器碑》,它的主笔在出波磔之前就非常明显地划出了一道上拱的弧线。之所以这个字会这样写,是因为《礼器碑》的风格都以痩硬为主,因而尖锋线的使用比例很大。

主笔出波之前的这一段几乎纯用尖锋勾勒,直到写出磔尾,才转成了侧锋线。

有书写经验的朋友都知道,用笔时调锋最困难的情况是不同方向的侧锋线与侧锋线之间的过渡,至于不同方向的尖锋线与尖锋线之间,或者尖锋线与侧锋线之间的过渡都是相对容易的。

具体到“为”字的主笔,《礼器碑》中的这个字就属于不同向的尖锋线转侧锋线,而前此两个“为”字则是不同向的侧锋线转侧锋线,后者调锋更难,是故弧线必须下卧。

转回来说我们今天要讲的这个“为”字。很明显,笔画①是全程用侧锋线书写的,而且划出了一条上拱的弧线。

唯一的疑问是,它的收笔处有残泐,使我们看不清收笔的准确形态。

如果参照我们前面讲过的“为”字的写法,硬要给笔画①添上一个磔尾呢,调锋的问题该怎么解决?如果不加这个磔尾,这一笔又该如何结束?

因为《张迁碑》中的不少字形都有这样的特点,即是说它们在用笔和结构上往往还残留着明显的篆体特征,我们也可以把这种现象称为“篆体隶写”。

我大胆地猜测一下刚才提到的那个“为”字,它很有可能也采用了“篆体隶写”的方式:

对比右图中篆体的笔画①,左图中《张迁碑》的笔画①跟它的弧线走势是类似的,如果这一笔也像篆体一样不出波磔而改用挫笔收,那也就不存在调锋困难的问题了:

— THE END —

文字|晋公子

排版|奶油小肚肚

图片|网络

幽灵

我想学篆字资料太少了

用户12xxx45 回复 02-04 10:15

下载个书法字典APP,什么字都有

幽灵 回复 用户12xxx45 02-04 12:05

你想多了本来我也是这样想的,但是好多字那上边都没有