文章:转身山水

一、引言:从成都到衡阳的认知冲击作为一个土生土长的成都人,我曾以为中国的烟火气都带着花椒的麻和竹叶青的香。直到被单位领导派遣到湖南衡阳,才惊觉:原来世上还有一种生活,既像湘江的水一样奔腾,又像南岳的雾一样绵长。

初到衡阳那天,在解放路的天桥上发懵——成都的悠闲是泡在盖碗茶里的,而这里的市井气,却像辣椒籽一样呛进鼻腔。路边“筒子骨粉”店的员工说着似懂非懂的方言,提着鸟笼的大爷在石鼓书院广场晃悠,湘江边钓鱼的人比春熙路街拍的网红还多。朋友一巴掌拍醒我:“莫发愣,带你去恰碗鱼粉,你就晓得衡阳人为么子活得‘硬扎’(厉害)了。”

二、饮食文化:辣得不同,食得执着

二、饮食文化:辣得不同,食得执着都说川湘一家亲,但衡阳人吃辣的架势,让我这个成都人膝盖发软。在成都,辣是千回百转的“艺术”——火锅要牛油打底,豆瓣酱增香,最后还得撒把藤椒提麻。可到了鱼粉店,老板端上一碗奶白汤底:“我们衡阳的辣,就是筒子骨熬汤,加入小米辣剁椒,鲜得你喊娘!”

果然,放了剁椒的鱼汤,鲜辣直冲天灵盖。朋友看我涕泪横流,笑得拍桌:“你们成都人吃的是调料,我们衡阳人吃的是脾气!”

早餐更是震撼教育。清晨六点的紫竹林卤粉店,穿睡衣的大爷和踩高跟鞋的妹子共挤一张桌子,嗦粉声此起彼伏如交响乐。我学着“呲溜”一声吸进米粉,却被弹牙的米香惊到——成都肥肠粉的软糯,在这碗衡阳卤粉面前,竟显得有点“娇气”。老板娘叉腰笑道:“我们衡阳人嗦粉要带响,这是对米粉的尊重!”

三、方言与交流:倔强中的热忱

三、方言与交流:倔强中的热忱在衡阳菜市场,我遭遇了人生又一次“语言滑铁卢”。想买两斤黄辣椒,摊主大姐甩过来一句:“妹几,称点‘斑椒’不?”见我满脸问号,她直接抓把辣椒塞我手里:“就是你们四川喊的辣椒!我们衡阳话讲‘倔’,但心肠热乎着呢!”

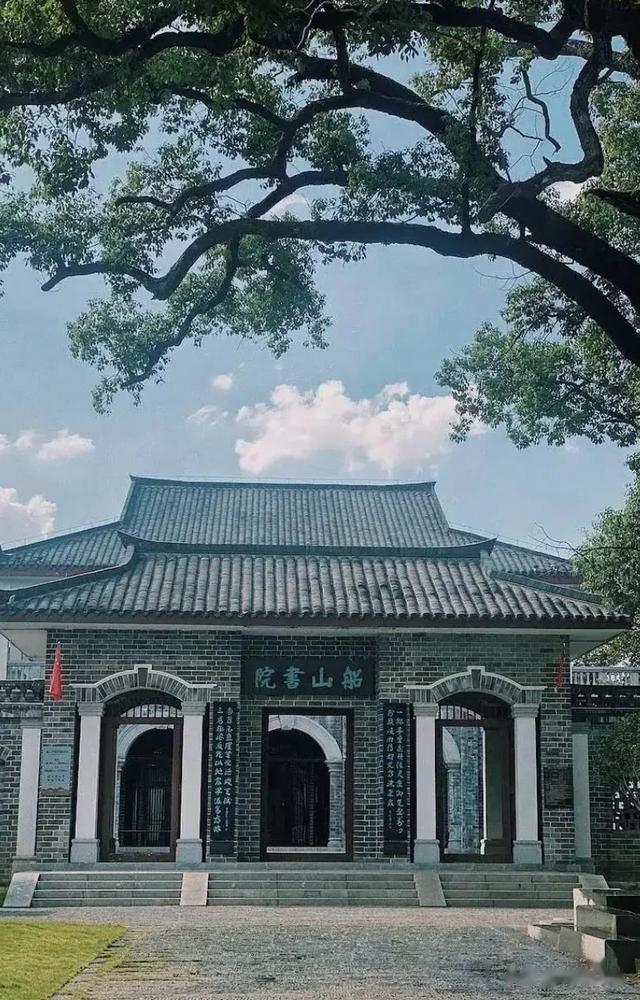

这话倒是不假。打车去东洲岛时,的士司机听说我是成都来的,立刻切换塑料普通话:“你们成都安逸哦!不过我们衡阳也有宝贝咧——船山书院是纪念王夫之的,抗战纪念地有好几处,现在江边夜景跟长沙一样靓!”等红灯时,他突然摇下车窗,冲路边卖莲蓬的老汉吼:“刘爹!留两个嫩的把我咯!”转头又对我嘿嘿笑:“老街坊了,他孙子是我看着长大的。”

四、生活节奏:工业城市的另类诗意

四、生活节奏:工业城市的另类诗意作为“湘南的交通中心”,衡阳的烟火里总飘着钢铁的味道。朋友带我去冶金厂老社区,红砖房外晾着工装裤,树荫下下象棋的老工人,茶杯里泡的是茉莉花茶。“别以为工业城市只有机器响。”朋友说道。

最热闹的是湘江边的黄昏。穿跨栏背心的大叔甩出鱼竿,穿汉服的姑娘举着油纸伞自拍,跳广场舞的阿姨们用《最炫民族风》轰炸耳机里的民谣歌手。我蹲在游船码头,看晚霞把江面染成辣椒油色,突然懂了本地人的生存哲学:再重的历史都能泡进一碗茶里,再忙的日子都要留条缝看云。

五、山水与人文:南岳脚下的生存智慧

五、山水与人文:南岳脚下的生存智慧去南岳大庙那天,我被香火熏成了“人肉熏香”。穿蓝布衫的香客婆婆,背着香烛快步向前:“妹几,买把‘财香’不?拜完菩萨再去吃斋豆腐,保你嫁个衡阳好郎君!”等我在祝融峰顶吃完豆腐花,山下早已万家灯火。朋友说,衡阳人拜菩萨也务实——求财的、求学的、求姻缘的,下山时都不忘打包两斤观音笋。

这种“接地气”的虔诚,连抗战遗址都透着鲜活。站在抗战纪念馆前,管理员给我看他爷爷的勋章:“当年小日本飞机来了四十次,衡阳人硬是守了四十七天。现在年轻人来拍照,我都喊他们莫光比剪刀手,要晓得这砖缝里都是故事。”

六、城市气质:矛盾中的和谐

六、城市气质:矛盾中的和谐在衡阳待得越久,越觉得这座城市像个“太极高手”。进步巷土菜馆的老板娘,上午系围裙炒辣子鸡,下午换旗袍在老年大学唱花鼓戏;江洲花园的00后程序员,周末既能在电竞馆厮杀到凌晨,也会陪爷爷去岳屏公园打太极。朋友说这叫“衡阳式混搭”:“我们重工业打底,山水上色,活得不精致,但活得有劲道。”

七、结语:在湘江的褶皱里读懂生活

七、结语:在湘江的褶皱里读懂生活临别那日清晨,我又溜达到石鼓书院。晨雾里,打太极的老人们衣角带风,广场上的小贩和遛狗的白领擦肩而过,湘江在不远处翻着懒洋洋的浪。突然想起成都锦江边的网红茶馆,恍然惊觉:原来生活的答案不止一种解法。

衡阳人像是把日子揉进了湘江的褶皱——他们用鱼竿丈量晨昏,用剁椒点燃四季,连南岳的香火都飘着柴米油盐的实诚。这座城教会我,所谓"不一样",不过是有人敢活得粗粝却鲜活,像江畔那排歪脖子老柳,顶着工业烟云与时代风雨,偏要在水泥缝里抽出新芽。

好啦,就到这里,欢迎来评论区互动,留下您的精彩点评![比心][送自己一朵花]