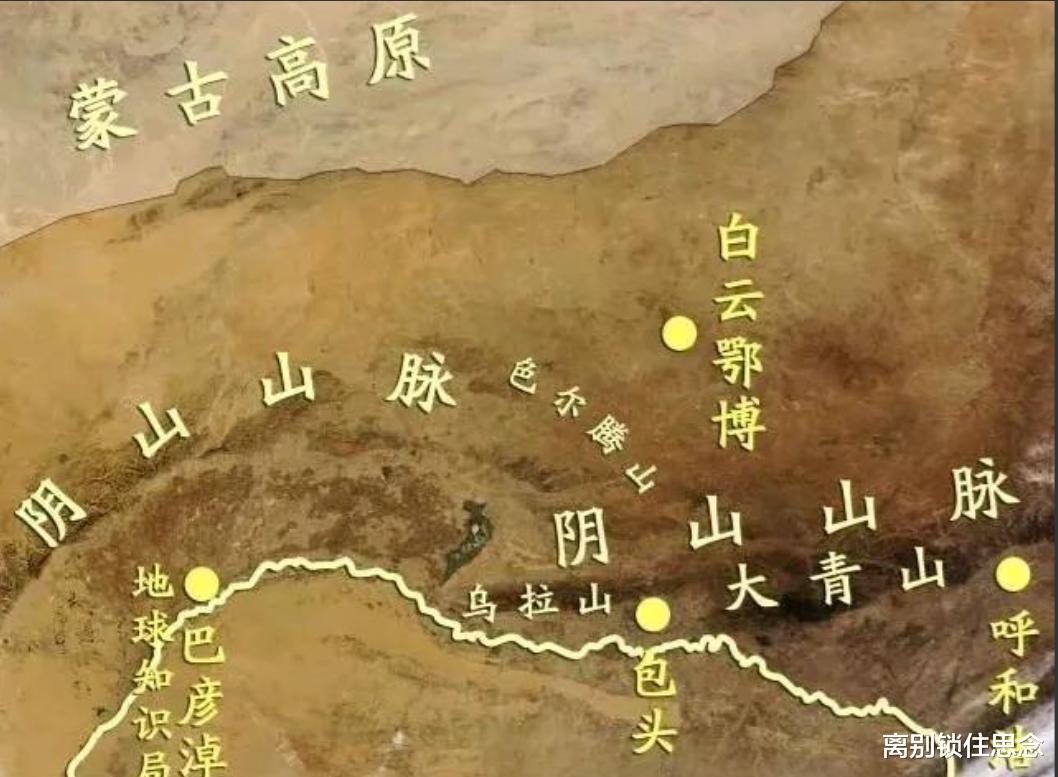

钍矿,这个听起来陌生的名字,可能正在悄然改变全球能源的规则。 最近,内蒙古白云鄂博矿区的一项发现震惊了世界:储量超过万吨的钍矿藏被确认。这不仅是中国能源领域的一次巨大突破,更可能是全球能源格局重新洗牌的开端。然而,这项发现的意义远不止于此,它背后潜藏着技术、地缘政治和可持续发展的复杂博弈。

说起钍,这种元素早在1815年就被发现了,但长期以来被忽视,被称为核能领域的“睡美人”。如今,它似乎终于迎来了属于自己的“王子之吻”。从科学角度看,钍的潜力令人惊叹。1吨钍提供的能量,相当于350万吨标准煤,甚至比铀还高出近一倍。更关键的是,钍基核能不仅清洁安全,还不容易被用来制造核武器,这一点让它在国际社会中获得了更多的接受度。

中国的这次发现并非偶然,而是一次“废料堆里的意外惊喜”。白云鄂博矿区早已是稀土资源的核心供应地,但很少有人会想到,那些被视为无用的稀土矿渣中竟然藏着如此巨大的能源宝藏。这不禁让人感慨,大自然总是以最意想不到的方式馈赠人类,而中国的科研人员则敏锐地抓住了这次机会。

---

中美科技竞争加剧,钍矿能否成为中国能源独立的“护城河”?

不可否认,这一发现正值中美关系再次紧张的节点。2024年,特朗普重返白宫后,美国对华政策变得更加激进。尤其是在高科技和能源领域,美国试图通过各种手段遏制中国的发展。在这样的背景下,钍矿的出现可谓恰逢其时,为中国提供了一个重要的战略缓冲。

目前,中国的能源结构仍然依赖于煤炭和石油,而这些传统能源的对外依存度较高,始终是中国经济发展的一大隐忧。一旦中东局势生变,或者国际能源市场出现波动,中国的能源安全就会面临严峻挑战。而钍基核能的开发,可能成为破解这一难题的关键。它不仅可以提供持续稳定的清洁能源,还能大幅减少碳排放,助力中国实现“双碳”目标。

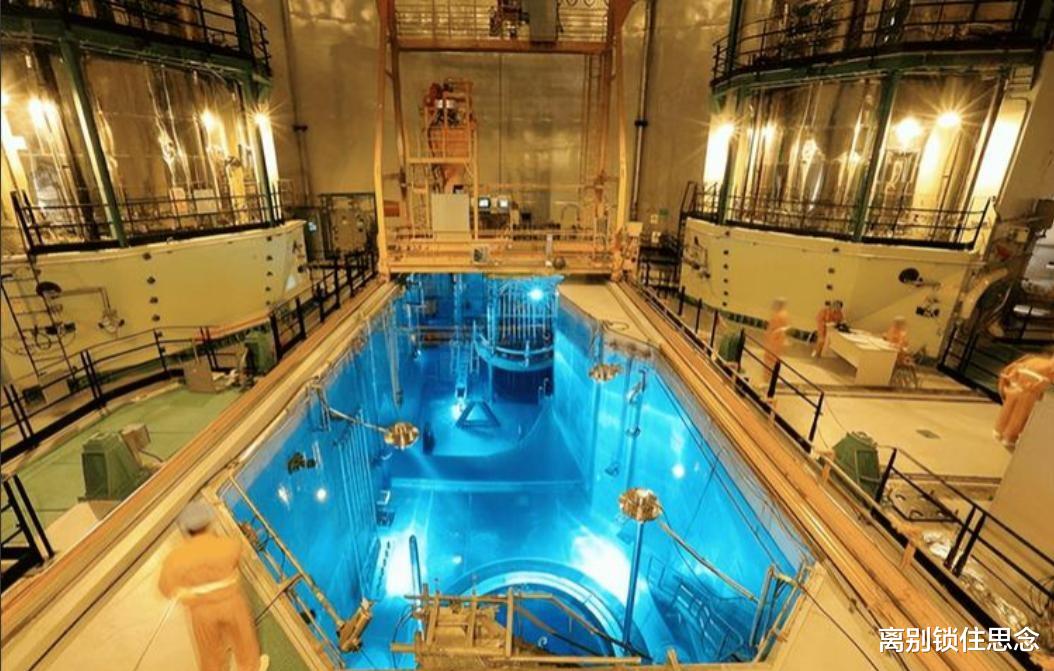

更重要的是,钍矿的发现让中国在全球能源转型中占据了更有利的位置。与传统核电站不同,钍基反应堆不需要大量冷却水,这意味着即使在中国西北的戈壁滩上,也能大规模建设核电站。这种技术的突破性意义在于,中国可以彻底摆脱对水资源和地理位置的依赖,真正实现能源布局的优化。

---

从“稀土大国”到“钍矿先锋”,中国如何引领全球能源革命?

过去,人们常说“中东有石油,中国有稀土”。如今,这句话可能需要加上新的注脚——“中国有钍矿”。这一变化不仅仅是资源层面的升级,更是中国在全球能源领域话语权的提升。

事实上,中国在钍基核能领域的研究可以追溯到1970年。尽管由于技术基础薄弱,这项研究一度停滞,但2011年的重启标志着中国在这一领域的决心。如今,中科院的熔盐反应堆项目正在稳步推进,预计到2030年,第一座钍基核电站将投入运行。届时,这不仅是中国能源革命的重要里程碑,也可能是全球核能领域的分水岭。

相比其他国家,中国在钍基核能上的优势显而易见。首先,中国拥有丰富的钍矿资源,这为技术研发提供了坚实基础。其次,中国在稀土开采和加工方面积累了丰富经验,而钍矿的提取与稀土工艺密切相关,这让中国在起步阶段就占据了先机。最后,中国的政策支持力度远超许多西方国家,这种自上而下的推动力是其他国家难以比拟的。

当然,挑战同样不容忽视。1. 技术难题依然存在。 尽管钍基核能的理论优势显著,但实际应用中仍然面临许多未知问题。例如,如何高效地将钍转化为铀-233?如何设计更安全的反应堆系统?这些问题都需要时间去解决。2. 国际竞争日趋激烈。 美国、印度等国家也在加紧研究钍基核能技术,未来可能会形成新一轮的技术竞赛。3. 社会接受度有待提升。 尽管钍矿的放射性较低,但公众对核能的恐惧心理依然根深蒂固,这需要政府和科研机构加大科普力度,消除误解。

---

结语:从废料到宝藏,钍矿能否改写中国能源命运?

如果说石油和煤炭塑造了20世纪的能源格局,那么钍矿或许将成为21世纪能源革命的主角。对于中国来说,这不仅是一次资源上的重大发现,更是一次战略机遇。它可能让中国在未来的能源竞争中占据主动地位,同时为全球能源转型注入新的动力。

然而,机遇总是伴随着挑战。从技术突破到国际博弈,从政策支持到社会接受,每一步都需要慎重考量。钍矿能否真正成为中国的“能源新钥匙”,仍需时间来验证。但无论如何,这项发现已经为人类的能源未来打开了一扇新的大门,而中国正是这扇门的推动者之一。

未来已来,我们拭目以待。