2007年,对于70岁的李常权来说,生活就像一坨难啃的窝窝头,又硬又涩还难以下咽。作为一名地地道道的农民大爷,李常权辛勤劳作了一辈子,可日子过得还是紧巴巴的。

每天早出晚归,面朝黄土背朝天,落得个手脚粗糙、腰酸背痛的下场。更别提那拮据的家境了,别人家孩子娶媳妇那叫一个风风光光,他连个像样的嫁妆都拿不出。

就在李常权以为自己这辈子就这样了的时候,老天爷像是跟他开了个玩笑。一连两个晚上,李常权做了个奇特的梦。

梦里,一位慈眉善目的老者对他说:

"你这辈子太苦了,好好挖挖你家的地,保准能让你从此过上好日子!"

醒来后,李常权越想越觉得这梦不简单。他寻思着,自己活了大半辈子,还从没做过这么清晰的梦呢。兴许这就是老天爷给他指的路呢?

第二天晚上,李常权又做了同样的梦。这下他更确定了,这绝对不是普通的梦!老爷子的话犹在耳边:"好好挖挖你家的地,保准能让你从此过上好日子!"

李常权一拍大腿,心想:完了,我家地下铁定有宝贝!当年那些王公贵族躲债避难,把金银财宝埋到我家地下了?想到这儿,李常权激动得连觉都睡不着了。

第二天一大早,李常权就把这事儿跟家里人说了。结果可想而知,一家子人都觉得他老糊涂了。儿子李二狗撇撇嘴:"爸,你这不是瞎折腾吗?挖地?挖出个啥来呀?"

李大妈也帮腔:"就是,大半夜做的梦,能当真吗?"

但李常权却铁了心,非要一探究竟。

眼瞅家里人不支持,李常权咬咬牙,决定硬着头皮借钱请人挖。他先是找村里的王二麻子借了两千,又去镇上找亲戚东拼西凑了三千。

好不容易凑够了五千块钱,李常权赶紧请来村里的几个壮劳力,在自家厨房的地上开始挖洞。

大伙儿挥锹铲土,累得腰酸背痛,可一连挖了好几天,愣是啥也没挖出来。村里的人都笑话李常权:

"老李啊,你这是痴心妄想!"

"就是,别再挖了,再挖把房子挖塌了!"

李常权听着身边的嘀咕声,脸上挂不住,但心里却越发笃定。他暗自发誓:就算砸锅卖铁,也要把这个洞给挖出来!至于挖出来是金子还是银子,那就让老天爷做主吧!

李大妈一看丈夫铁了心要挖,只能叹气摇头。这要是真挖出个金元宝来,倒也算大梦成真了;可要是啥也没挖出来,这不是白瞎力气、糟蹋钱吗?真是惹不起的主儿!

眼瞅着挖了十几天了,坑洞都挖到两米多深了,可还是一无所获。请来帮忙的人也开始意兴阑珊,纷纷找借口开溜。

村里的流言蜚语也越传越难听,都说李常权是不是疯了,都这把年纪了还痴心妄想发财呢?李大妈一看这阵势,赶紧去女儿家求助,希望能让女婿出面劝劝李常权,别再胡闹了。

李家女儿虽然嫁到镇上,日子过得还算滋润,但一听说自家老父亲竟然因为做梦就去挖地,而且还借了一屁股债,她就快气炸了。

当即就拉着丈夫赶回了娘家,要好好教训教训这个不省心的老爹!

正当李家女婿拍胸脯要出面制止这场闹剧的时候,一个不可思议的奇迹发生了......

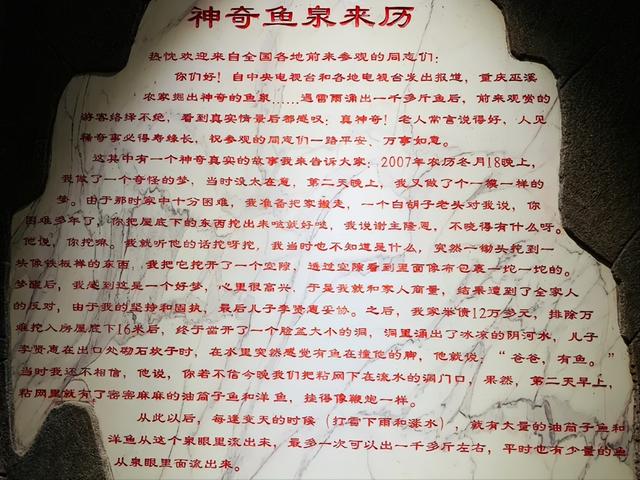

意外挖出"鱼泉",喜从天降就在李家女婿打算出面制止这场闹剧的时候,一个不可思议的奇迹发生了!2008年的一天,当挖掘深度达到16米时,工人们突然听到一声巨响,紧接着,一股清澈的泉水从洞底喷涌而出。

大伙都惊呆了,这深埋地下的泉水是从哪冒出来的?

更让人惊讶的是,随着泉水涌出的,竟然还有大量活蹦乱跳的鱼!这些鱼个个鳞光闪闪,肚子雪白,一看就知道是上等的野生鱼。

大伙伙儿都看傻了眼,谁能想到在这荒山野岭的地下,竟然藏着这么一个神奇的"鱼泉"?

消息不胫而走,很快就传遍了整个村子。村民们纷纷赶来一睹"鱼泉"的真容。只见泉水清澈见底,活鱼们在水中欢快地游动,场面蔚为壮观。

大伙你一言我一语地议论开了:"这些鱼都是野生的,口感肯定好!"

"是啊,没想到咱村还有这么个宝贝地方!"

"老李这次真是捡到宝了,这鱼要是拿到集市上卖,肯定能卖个好价钱!"

李常权乐得合不拢嘴。他哪里想得到,自己天天做的那个奇怪的梦,竟然成真了!而且还带来了这么一个"鱼泉",简直是喜从天降啊!

李大妈也高兴坏了,拉着老伴的手直念叨:

"老头子,你这次真有先见之明,要不是你坚持,咱哪能有这好运气啊!"

很快,李常权就打听到,这"鱼泉"里的鱼可不是一般的鱼,而是市场上价格不菲的云南盘鮈鱼。这鱼肉质细嫩,味道鲜美,一斤就能卖到几十块钱。

李常权吹了声口哨,心里美滋滋地算起了账:这"鱼泉"要是昼夜不停地往外冒鱼,那一年下来,自己怎么也能赚个三五十万吧?想到这,李常权感觉浑身都充满了干劲。

果不其然,有了这源源不断的鱼货,李常权的日子一天比一天滋润。他从村里请了几个工人专门负责打鱼,每天收获的鲜鱼少说也有三四百斤。

李常权还跟镇上的鱼贩子建立了长期合作关系,把鲜鱼源源不断地销往各地,赚得盆满钵满。

这一年,靠着卖云南盘鮈鱼,李常权的年收入突破了30万元大关。

信息来源:人民视频,2015年06月22,《农户在院中挖出鱼泉 汛期涌出大量河鱼》

在村里,他一跃成为名副其实的"万元户",日子过得红红火火。李大妈也不用再为儿女的婚事发愁了,翻箱倒柜地置办嫁妆,真有点儿孙悟空大闹天宫的气势。

"鱼泉"骤然枯竭,梦碎一地正当李常权沉浸在鱼泉带来的富足生活中时,2011年的一个夜晚,噩耗悄然而至。

当李常权像往常一样来到鱼泉边查看时,眼前的景象让他惊呆了:昔日泉水涌动、活鱼遍布的鱼泉,如今竟然只剩下一地烂泥,连一条鱼的影子都见不着了!

李常权简直不敢相信自己的眼睛。他揉了揉眼,使劲掐了下大腿,生怕这是一场梦。

可无论他如何发狂,眼前的情况都没有丝毫改变:鱼泉,这个昔日让他鸡犬升天的摇钱树,现在却突然间枯竭得一干二净,就像从未存在过一样。

面对这突如其来的打击,李常权一下子傻眼了。他呆呆地坐在鱼泉边,脑子里一片空白。想到这几年来自己对鱼泉的依赖,想到自己为这鱼泉投入的心血,李常权感到五雷轰顶,整个人都崩溃了。

他痛哭流涕,悔不当初,恨不得给自己两个大嘴巴:你个老糊涂,好日子过傻了是吧?就知道躺在鱼泉挣来的钱上享福,怎么就没想过存点儿钱防个万一呢?

李大妈看到老伴伤心欲绝的样子,心里也不是滋味。这些年,他们一家的好日子全靠鱼泉,如今鱼泉没了,日子可怎么过啊?想到今后的生活,李大妈愁眉紧锁,泪水止不住地往下掉。

消息传开后,村民们也纷纷赶来看热闹。看着空空如也的鱼泉,大伙议论纷纷:

"老李这下完了,没了鱼泉,他还能翻身吗?"

"谁说不是呢,前几年他家那阵仗,谁敢小瞧他?这下好了,又得回到从前的穷日子了!"

众说纷纭,李常权却无心理会。他整日愁眉苦脸,食不下咽,觉也睡不着。为了弄清鱼泉枯竭的原因,他四处打听,甚至不惜花重金请来县城的专家。

专家们东看看,西瞧瞧,最后得出结论:鱼泉的形成,很可能与地下暗河有关。由于连日抽取地下水,再加上近年来气候变化,地下水位下降,最终导致鱼泉在一夜之间干涸。

听了专家的解释,李常权恍然大悟。他终于意识到,这些年自己只顾着享受鱼泉带来的富足生活,却从未想过鱼泉会有枯竭的一天。

现在好了,老天爷的馅饼说没就没,自己却成了两手空空的穷光蛋。想到这里,李常权悔恨不已,暗自发誓:从今往后,再也不能只靠天上掉馅饼过日子了,一定要脚踏实地,靠自己的双手创造财富!

就这样,历经波折的李常权下定决心要东山再起。

他咬紧牙关,暗自发誓:就算鱼泉没了,自己也要凭本事闯出一片天地来!他东拼西凑,筹了一笔钱,准备亲自下海养鱼,看看能不能延续鱼泉的辉煌。

转型养殖终成功,鱼货飞入寻常百姓家鱼泉的骤然枯竭,让李常权意识到不能再坐等天上掉馅饼了。他咬紧牙关,四处筹钱,决心靠自己的双手闯出一片天地。

2012年,李常权租下村里的一个小水库,开始了他的人工养殖之路。

起初,由于缺乏经验,李常权可谓是"班门弄斧"。他东学西问,到处请教,甚至不惜花大价钱请专家指导。即便如此,前几年的养殖效果仍然不尽如人意。

鱼苗成活率低,病害频发,李常权试过各种土方子,都收效甚微。眼看着辛辛苦苦养大的鱼一批批死去,李常权恨不得抱头痛哭。

村民们看着李常权的窘境,难免议论纷纷:

"他呀,就是不认命!本来靠鱼泉挣点钱多好,非得没事找事。"

"就是,养鱼哪有那么容易?他不过是班门弄斧,能成功才怪!"

风言风语传到李常权耳朵里,他苦笑一声,暗暗发誓:

就算拼了这条老命,也要让你们见识见识我李某人的厉害!

功夫不负有心人,经过几年的摸索,李常权终于掌握了养殖的精髓。2016年,他的鱼塘迎来了丰收。看着鱼塘里活蹦乱跳的鱼儿,李常权乐开了花。

他迫不及待地把鱼运到市场上销售,没想到一上市就大受欢迎,供不应求。尝到甜头的李常权更加努力,鱼塘规模越做越大,2020年,他的养殖面积已经超过了200亩。

与此同时,昔日让李常权一夜暴富的"鱼泉",也重新焕发了生机。为了纪念这段传奇,李常权在鱼泉旁建起了游客接待中心,把鱼泉打造成了一个集观光、垂钓、美食于一体的旅游景点。

重庆晨报,2015-06-22,《农户在院中挖出鱼泉 汛期涌大量河鱼增收30万》

游客们纷至沓来,他们惊叹于鱼泉的神奇,赞叹于李常权的创业精神。鱼泉的盛名,再次传遍大江南北。

而李常权的云南盘鮈鱼,也从村里的山沟沟里,一路销往全国各地。北京、上海的餐桌上,都能品尝到这来自大山深处的美味。

李常权的鱼货,俨然已经成为了寻常百姓家的下饭菜。谁曾想,曾经濒临破产的李常权,如今竟然成了远近闻名的"渔业大王"!

站在鱼塘边,李常权望着一池欢腾的鱼儿,感慨万千。

16年前,他还是个一贫如洗、面朝黄土背朝天的农民;16年后的今天,他已是年产值过千万、名震四方的创业者。命运啊,真是无常,谁能料到老天爷竟然如此眷顾自己?

是的,老天或许总爱和人开玩笑,但只要你肯抓住机遇、迎难而上,老天终究会眷顾那些自强不息的人。

从偶然发现"鱼泉",到鱼泉枯竭后的转型创业,再到如今的辉煌成就,李常权走过的,是一条从"靠天吃饭"到"自主创业"的蜕变之路。在这条路上,有李常权的艰辛付出,也有老天的不期而遇。