前言

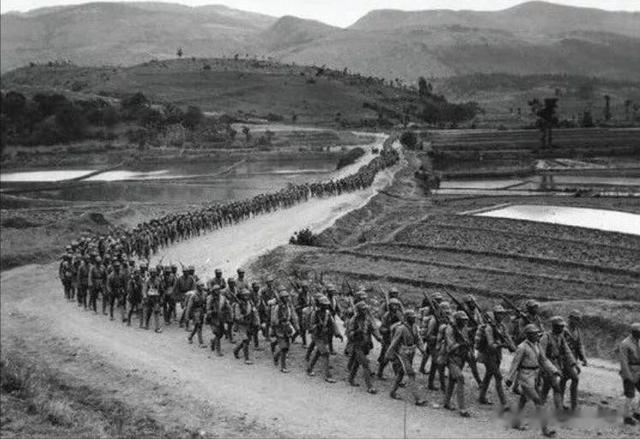

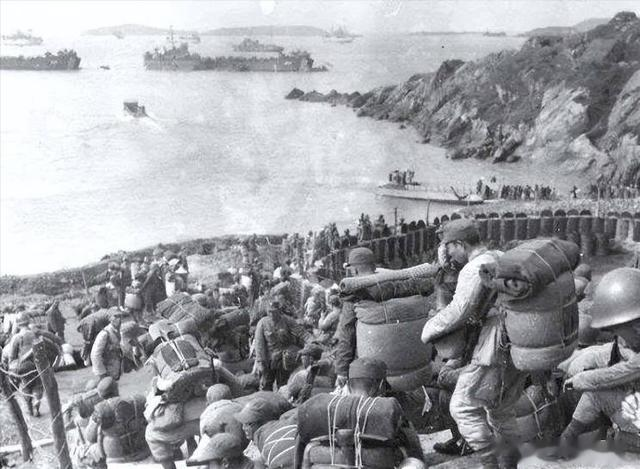

前言1947年,东北民主联军迎来二次下江南,这次的进攻目标为:德惠。

这是解放战争以来,我军首次大规模攻坚战,战士们士气满满,在兵力、势力等都占优势的情况下,这场战斗本应该胜券在握。

可当战斗打响后,是一场又一场的激战,到最后也没能成功打下来,而是以失败而归。

战斗结束后,我军总结经验、教训,在会议上,刘亚楼将军甚至对着洪学智就是一通说:“你难道是司务长发衣服,一人一套吗?”

如此,洪学智将军做了什么?刘亚楼又为何这样说?

司务长发衣服?

司务长发衣服?德惠战斗,在很多人看来我军准备的还是很充分的。首先我军将士南下后,敌人的据点已经不足以为惧,就德惠附近的据点已经被他们拔除的差不多。

总的来说,随着我军部队直逼长春,敌军在长春之外的据点也就仅剩一个德惠县城。

接连不断的胜利,我军战士斗志满满,此时的德惠不过是一个孤城,想要攻下它还是有机会的。

但要说有没有难度,那肯定是有的,毕竟战场上的局势千变万化,谁也说不准最后的优势会在哪一方。

最初我们看到的德惠是一座孤城,而在这座县城之外,还有相对平缓的地势。可能很多人会觉得是不利用敌军防守,毕竟没有山、树林等做防御,也就难以做到易守难攻。

可相反我军也没有了可隐蔽的地形做依靠,若直接展开进攻,显然会出现较大的伤亡。

更何况敌军也不会不为所动,他们加紧防御工事修建,可以说投入了很大的精力。首先只要是突出的位置,绝对都会有一个碉堡。而后还有修建战壕,一个接一个的连接起来,甚至还拉上了铁丝网。

这样一来,尽管德惠在地形上不占优势,但敌军的工事还是能起到不小的作用。

为此,我军还是不能够轻敌。这不,在兵力上我军就投入了很多。

其中担任主攻任务的是我们提到的洪学智将军所率领的6纵队。要知道6纵队下的两个主力师都是打过硬仗大仗的,所以作战经验丰富,可以说是我军强有力的一支部队。

而且我军还投入了其他兵力,总的算下来,为此次战斗,兵力数量就要达到四个师,甚至还要更多。

这样与敌军兵力比起来,我军兵力独占优势,甚至是他们的好几倍。再者不仅仅是这些,毕竟这里的地势平缓,我军甚至还派出了两个炮兵团,有了炮兵加持,更能给当地敌军沉重打击。

不过在火力上,可不能小瞧了敌军部队。我们知道国民党装备精良,配备的多是美式装备,所以威胁大的武器装备很多,尽管兵力不占优势,重火力还是不能小瞧的。

这时我军增派两个炮兵团的意图也就显而易见,而且这时我军手中足足八十门火炮。可谓牟足了力气,更抱着很大的优势,应是十拿九稳的。

很快,战斗随即打响。一场又一场的激战展开,我军形势似乎不容乐观。

随着敌军的猛攻,本来攻打德惠县城外围的部队,并没有占得优势,相反却是出现了较大的伤亡,全局考虑后,十七师被最终撤回。

还有16师、18师情况似乎都差不多,始终被敌军的炮火压制,想要继续迈进进攻,无疑难上加难。如果继续猛攻,不过是增加伤亡,而后敌军还进行了增援,我军只能下达停止作战的命令。

由此可见,原本准备充足的6纵队,为何落得下风,甚至是以失败而归呢?

这就要说到刘亚楼将军生气的点了。因为在火炮分配上,我军出现了很大的问题。

我们说了6纵下有四个师,而我军有八十门火炮。这时在分配上,我军进行了“平均分配”。

可能很多人看来,这做到了公平,可是在战场上如此可行不通。这样一来基本的平均分配,没有让一个师在火力上占据优势,更别说压倒性的火力优势了。

这样只会让每一个部队打的都非常艰难,甚至对最后的结果更没有确定性。而且这四个师还朝着不同的方向展开进攻,虽说我军在兵力上占据优势,可一旦分散开来,我军的优势还会明显吗?

如此战后,我军的问题显而易见,作为纵队司令员,洪学智将军自然责任重大,那么情急之下,刘亚楼将军说出开头所言,也就说得通了。

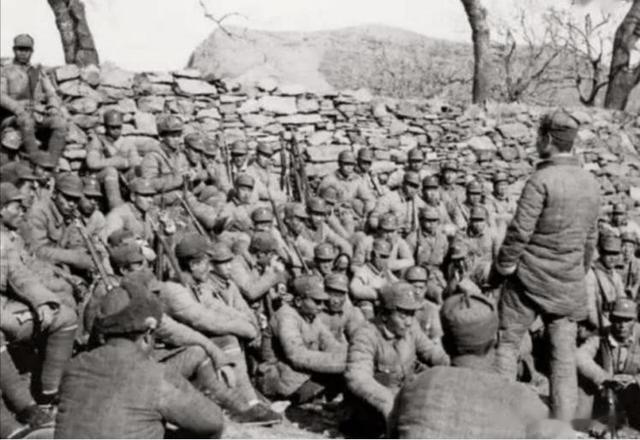

其他经验教训其实在此战中的经验和教训很多,兵力、火力上的分配是一点,思想上的问题也是一大方面。

对于德惠守敌,最初他们的优势显然没有多大,而且作为孤立之敌,再加上我们对国民党部队的了解,恐怕仗一开打,应该一打就跑的时候多,他们能坚守算是意料之外。

而国民党新1军可不能小瞧,他可以说是国民党的一支主力部队,一样作战经验丰富。

甚至当时抗战胜利不久,他们曾在抗战时期可是多次参战,所以经验丰富的老兵只多不少。再加上一定的战斗经验,所以在防御作战中,他们势必能发挥不小作用,并给予我军一定打击。

而在这场城市攻坚战上,六纵此前并没有怎么打过,所以考虑到这一点,我军应该全局考虑,并认真分析敌军情况,以制定更有效的作战战术。然而我军终归是轻敌了,如此也便为最后的结果奠定基础。

还有一点,我军在协同作战上,没有做出更好的作战计划。

仗一开打,我军确实有众多炮兵、步兵加持,可是炮兵不知道步兵的运动情况,怎能在关键时刻发挥重要作用。

同时步兵也不清楚炮兵的准备时间,这样一来,双方形不成协同配合,如何在战场上发挥有力的作战实力。

总之,这场战斗失败的因素很多。战后,也应是六纵干部需要总结和检讨的。

洪学智将军

洪学智将军说回洪学智将军,战场形势千变万化,他们都是从革命战争时期一步一步走来的,谁也不能够把一件事情做到十全十美,所以洪学智将军一样如此。

而在他的身上,有这样的一面,也就会有闪光、做出重大贡献的一面。

洪学智将军生于1913年,从小经历困苦,做过放牛娃,也做过学徒工。

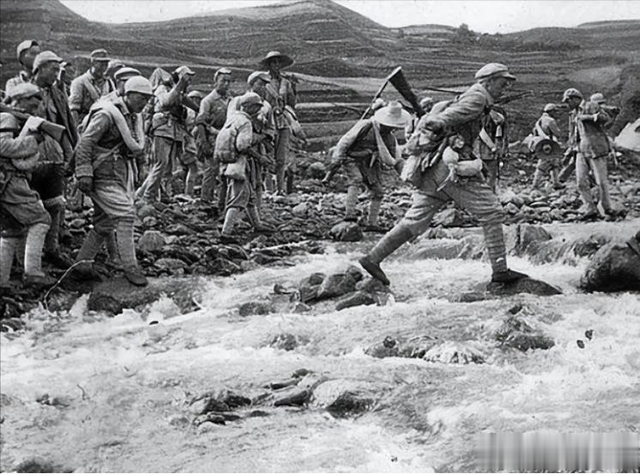

他努力生活,而在那个动荡的年代,他也深受革命的影响。从1929年开始,洪学智参与相关革命活动,并成为我党一员。

长征开始后,在红军部队,他已经是第四军政治部主任。在洪学智的带领下,他曾做后方收尾工作,他注重与群众的联系,积极将其组织和发动起来,终是支援了红军部队。

后来他还有承担起筹粮、后方管理、保卫等工作任务,要知道在那个什么都稀缺的年代,这项工作任务多么的重大,但随着洪学智将军的贡献,他成为了红四方面军的后勤部长。

直到新中国成立后,朝鲜战争爆发,他依旧在朝鲜战场上创造了后勤奇迹。

结语

结语总而言之,我军将士经历困苦,战场上也总是有胜有负,没有那么多的“绝对”。而洪学智将军也是我军重要一员,他的贡献同样不可被磨灭。