毛主席和身边的工作人员相处时,就像家里的大长辈一样,对他们特别亲切,也很关照,从来不会摆上级的架子去压人。

在毛主席身边服务了好多年的卫士长李银桥,聊起过一回他跟毛主席说不想继续在身边工作的经历。那时候,毛主席希望他留在身边,李银桥心想毛主席是领导,于是就只好自己默默承受了。

真没想到,毛主席竟然说,大家都是给老百姓干活的,谁也不高谁一等,还跟他约好了啥时候能放他走,这就像是来了个“君子协定”。

不过毛主席说到底也是个凡人,有时候也会控制不住自己的情绪。贺子珍就曾这样说过毛主席:他偶尔会发点小脾气,会显得有点生气,让聊天氛围变得有点紧张。

1953年有那么一回,毛主席跟他的保健医生王鹤滨讲:“王大夫,以后关于我的健康,你就别老听傅连暲的了,你直接拿主意就行。”

说实话,这个命令真不太对劲。毕竟,傅连暲可是王鹤滨的领导,还是毛主席一直特别信赖的革命老同志,他们之间的感情深得很。

听到这话,王鹤滨心里头也有点儿犯嘀咕,觉得挺为难的。

为啥平时对身边人特别和蔼的毛主席会讲出这种话呢?傅连暲究竟是个啥人物啊?

【少年经历】

傅连暲是1894年9月14日出生的,他家境贫寒,住在福建汀州靠海的地方。他从小就在那个贫穷的沿海小镇上长大,汀州,福建的一个角落,就是他的故乡。

说起福建,它的地理环境挺有特色的,大家都说它是“七山二水一分田”。要是说别的地方穷人是因为当农民被地主剥削,那在福建,很多人连种地的机会都捞不着。

傅连暲的爸爸从他小时候起就在码头当搬运工,多年的重活累活把爸爸的背都压弯了,但还是没法让家里过上宽裕的日子。妈妈呢,就靠给人缝缝补补、洗洗衣服来帮忙养家。

不过,福建嘛,它可是咱们东南沿海的大门户,好多新玩意儿都是先从这儿传进来的。就像那些让西方国家一次次鼓起帆、驶向大海的宗教,也是先从福建这儿开始传开的。

傅连暲小时候,福建那边来了好多洋人办的基督教会。这些教会的传教士经常给老百姓送东西,做好事,还办了些不收钱的学校,就是想让大伙儿信他们的教。

傅连暲小时候,他爸妈为了家里能领到教会发的免费食物,就带着他一起加入了基督教。这样一来,小傅连暲也就顺其自然地成为了教会的一份子。

说实话,他这真的是挺幸运的。考虑到他家的条件,在那个时候,他可能根本没法完成学业。但进了教会,情况就大不一样了。

傅连暲在教会办的学校里,一路读完了小学和中学。后来,他在1911年成功考进了亚盛顿医馆,开始系统学习西医知识。

对他家而言,能进医馆学西医,可能是改变命运、提升家庭地位的唯一途径。那会儿,家里人可能都盼着,他能给祖宗争光,让家里脸上有光。

没错,傅连暲后来的人生那真是相当辉煌,但说到革命后的新中国,可能已经没有过去那种讲究门第的概念了。

1914年,傅连暲在西医馆苦读了三年后,家里头按老规矩,给他和从小就养在家里的媳妇刘赐福办了婚礼。这种老一套的婚姻咱先放一边,但可以猜到,他家里人肯定特别感激基督教会,就连他媳妇这名字,都带着一股教会味儿。

不过,傅连暲在这一年里也经历了不少苦楚。他刚给两人主持完婚礼没多久,父亲就因为生病离开了人世。那时候,傅连暲还在医馆里半工半读,家里一下子没了顶梁柱,经济来源断了,日子又变得紧巴巴起来。

1916年,傅连暲顺利结束了他的学业生涯。由于在校期间表现出色,他后来被请去做了汀州八县的巡回大夫。不仅如此,他还干过红十字会的主治大夫,以及在福音医院里当过医生呢。

说起工作变动,傅连暲在年轻时深受他参与的基督教会的影响。他当医生的地方,基本都是西方教会建的医院。他还常常以基督徒医生的身份,在医院里忙前忙后。

另一个特色是,身为基督徒的他,经常扮演慈善医生的角色,给病人看病治疗。他因为信仰的关系,常常以治病救人的慈善医生形象出现,帮助那些需要的人。作为基督徒,他经常以慈善为怀,以医生的身份去医治病患,传递爱心。他有一个很特别的地方,那就是利用自己基督徒的身份,常常像慈善医生那样去治疗病人。

五卅运动闹起来后,福音医院那个外国院长被反帝的风声给吓跑了,这样一来,傅连暲就接手了院长的位子。他当院长期间,经常给穷苦人看病不收钱,而且心地特别好,不管你是啥身份、地位高不高、哪个党派、哪个团体的,到了他这儿,都给一样的好好治疗。

【结识革命】

傅连暲后来聊起,说他对基督教开始有疑惑和不满,是在1927年南昌起义那事儿之后。那时候,他心里头对基督教有了些不一样的想法。

其实,早在1925年五卅运动那会儿,基督教会就不再给医馆打钱了。你想想,那时候外籍传教士都因为怕有危险,跑得没影儿了,医馆哪还能指望得上教会的支援呢。

不过,傅连暲还是毅然决然地挑起了医馆的大梁,硬是挺了两年。这期间,他对基督教的信仰一直没变,十分虔诚。

1927年南昌起义后,贺龙和叶挺带着起义的队伍来到了汀州。他们打算把起义中受伤的士兵送到福音医院去治疗,可没想到,医院却不给治。

傅连暲始终觉得,基督教讲的是对人深深的爱,还有那种不计较个人恩怨的大人道精神。因此,他当院长那会儿,不管谁来求帮忙,他都不会有偏见,因为这就是他一直相信的东西。

傅连暲压根儿没料到,当起义军和红色政权摆在眼前时,那些平日里口口声声讲人权、谈博爱、说普世的同事们,对待那些受了重伤的人,竟是那般冷淡,甚至排斥。

贺连章头一回直接碰到基督教会的政治态度,这让他心里头觉得有些假模假样,不太真诚。更关键的是,他深深地明白过来,这些整天喊着平等、大爱满天的团体,压根儿不是拯救国家和百姓的出路。

你得知道,傅连暲不光是位洗礼过的基督徒,他还是那个时代的知识分子。在上世纪初,国家正处于危难之际,每个有理想抱负的青年都在苦思冥想,琢磨着国家和老百姓的未来该怎么走。

傅连暲因为对西方的教会组织挺失望的,所以就琢磨着找别的真正管用的方法。

早在1925年,傅连暲就碰巧遇见了我国早期的马克思主义倡导者邓子恢。邓子恢这位坚定的马克思主义者,赠给了傅连暲一本《社会新观》还有好多进步的报纸杂志。这些读物让傅连暲开始对革命思想有了个大概的了解。

南昌起义后,傅连暲在帮忙治疗起义军伤员时,又一次碰到了周总理。周总理的眼光向来毒辣,对革命理念也有很深的认识。他直截了当地说,傅连暲的思想被英国人的资助和宗教的教条给框住了。

傅连暲听了那句点拨,感觉像是突然开了窍。他和起义军里的那些革命者打交道,收获了不少启发。而且,正是通过他们的称赞,他才了解到了毛主席这个人。

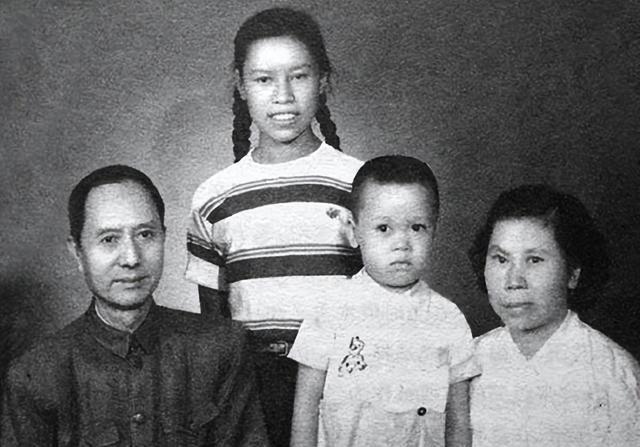

另外,他的儿子傅维钰呢,在南昌加入了共产党。从南昌回老家后,他就去中学当起了老师。而且啊,他的侄子和堂弟也都是共产党的红军战士和地下工作者。

【红色医生】

其实吧,一开始傅连暲并没下定决心要加入共产党。他一边尽着医生治病救人的本分,一边琢磨着怎么救国。但没多久,他就碰上了一堆糟心事。

因为家里有好几位亲戚都是共产党成员,国民党那时候又到处抓人、迫害共产党,所以傅连暲亲身经历了国民党的那些恶劣行径。

一方面,国民党军队里混进了不少收编的军阀,这些人毫无纪律可言,军纪乱得一塌糊涂,经常对老百姓动手动脚,抢这抢那的。记得有那么一回,金汉鼎带着手下闯进了傅连暲家里,一通乱翻,把能拿的财物都搜刮干净,然后大摇大摆地走了。

另外,他侄子在家里被国民党特务给逮走了,抓走没多久就惨遭毒手。紧接着,他那个做地下工作的堂弟也落入国民党特务之手,同样没能幸免,被害身亡了。

好在傅连暲是个医生,能获取到不少一般人拿不到的消息。有了这些消息,他成功救下了侄女和我党的一些同志。

1929年底,毛主席和朱德老总带着红四军路过长汀。那时候,红军和傅连暲的关系已经非常铁了。队伍一到,还是找傅连暲给战士们看病。

傅连暲医术相当厉害,而且特别擅长预防流行病。他很快就察觉到队伍里有人得了麻疹,二话不说,赶紧就跟我军管后勤的干部说了这事儿。

后勤部门赶紧把这事儿告诉了我们军队的领导,朱德总司令点头之后,傅连暲就带着咱全军的兄弟们去种了牛痘。

傅连暲真的是眼疾手快,他一下子就发现了问题,救了我军好多将士的命。想象一下,要是没有及时种痘,这种传染病一旦传开,那结果可就惨了,真的不敢想。

这时候,我军对傅连暲那是相当信赖,简直就把他当成了自个儿人。这几年来,不管是咱们军的领导还是普通战士,有个头疼脑热的,都爱往福音医院跑,找傅连暲看病。

因为我军建起了苏区,伦敦那边早就断了福音医院的资金和药品供应。可医院的东西有限,不是无限的,用一点少一点。所以,毛主席把党在福建省委筹到的黄金,还有中共的秘密交通线,都交给了傅连暲。傅连暲就派了他最信任的学生,跑到上海去买药了。

1932年的时候,毛主席因为身体原因去了汀州休养,这样他就有了更多机会和傅连暲待在一起。在那几个月,他们经常坐在一起聊很久。傅连暲越听毛主席讲共产主义,心里就越认同。慢慢地,他也转变了自己的信仰,最后加入了共产党。

之后,因为蒋介石开始对中央苏区大举“围剿”,汀州的福音医院就搬了一部分去瑞金,这部分后来就成了“中央红色医院”,傅连暲当了院长。至于还留在汀州的那部分医院,就交给了他的妻子刘赐福来管理。

红军在第5次反围剿失利后,踏上了长征的路途,这时傅连暲坚决提出要跟着大部队一起走。

这次不容易的旅程,他拎了足足8个沉甸甸的铁皮箱子,里面塞满了各种药品和医疗工具。他一路上不停地忙着给人看病治病,还帮我军训练出了一批很棒的医护人员。

【主席生气】

1953年的时候,苏联的医生来给毛主席看病,聊天时毛主席提起,40年代他站在空荡荡的大广场上,心里会发慌害怕,以至于好长一段时间他都不愿意去广场开会。

苏联的专家听过情况后,觉得这应该是“广场恐惧症”。但傅连暲认为,毛主席那会儿只是由于情绪紧张导致的状态不佳,不能随便就说是精神病。

为了让毛主席别太往心里去关于心理疾病这事儿,傅连暲破例地抢在毛主席说话前开了口,他说这就像有的人天生怕高,多瞅瞅习惯了也就不怕了,这可不等于就是啥“恐高症”。

苏联的专家听后得知,毛主席后来没再出那样的情况,于是接受了傅连暲的说法,之后也没再提过恐旷症这茬儿。

但毛主席的话被傅连暲给截了胡,心里自然有点儿不痛快。一回办公室,他就跟王鹤滨抱怨了几句气话。

王鹤滨心里明白,毛主席那是气头上说的话,所以他没敢搭腔。毛主席吩咐他给傅连暲打个电话,说是要训斥他一顿,但王鹤滨想了想,还是没拨那个电话。

俩人对坐了半天,毛主席的火气才一点点平息下来。

第二天,毛主席真的跟王鹤滨说了对不起,他说自己昨天的火气并不是冲着他来的,还叮嘱他以后要继续听傅连暲的专业指导。

到了这会儿,王鹤滨总算是放下心来,松了一口气。

后来,毛主席也和傅连暲谈起了那段往事。傅连暲在中南海碰见王鹤滨时,还跟他开玩笑说,怎么毛主席让你打个电话,你都没打呢。简单说,就是毛主席和傅连暲聊起了以前的事情,傅连暲见到王鹤滨后就逗他,问他为啥不听毛主席的话打电话。

王鹤滨心里明白,那时候毛主席正火着呢,他怕打电话过去,两个人情绪激动起来,会打扰到老上司的工作。

但傅连暲对主席挺了解的,他提起说:主席冲我发火,其实是在给我提意见,教我道理呢。