邓小平的老部下,当时正在主持中央军委工作的陈锡联曾亲自去往玉泉山看望邓小平,并告知他中央请他复出的事情。

陈锡联本就是邓小平的老部下,邓小平复出也是陈锡联喜闻乐见的事,但在1977年两人的一次会面中,陈锡联却十分诚恳地向邓小平道歉,称他这辈子最对不住的人就是邓小平,这又是为何呢?要了解个中原因,我们不妨先回顾一番陈锡联的生平。

陈锡联自1929年加入红军后,一直都是人民军队的主要军事将领之一,他参加了红军长征,对日作战以及国共内战,担任的均是一线部队指挥员,经历过战争的洗礼。新中国建立后,陈锡联也一直是解放军的高级将领,五五授衔时还成为了开国上将的一员。

在陈锡联的整个军事生涯中,和邓小平相识实际上已经是抗战时候的事了,当时两人都在八路军129师,邓小平是陈锡联的上级,作战之余两人也建立起了不错的私人关系。邓小平十分欣赏陈锡联在战斗中展现出来的优良品质,因此很愿意将其作为种子加以培养。

陈锡联对于自己的这位上级是敬畏的,解放战争的时候,刘邓大军在定陶取得大捷,邓小平将几个纵队的司令员一起叫去开会。陈锡联的3纵在战场上表现很好,他对这次会议还十分沾沾自喜,认为自己多少会被老领导口头嘉奖一番。

让陈锡联没想到的是,他以为的庆功宴居然是一次鸿门宴,当时陈锡联的3纵在作战过程中出现了一些违反群众纪律的情况,在见到会场里的严肃氛围后,陈锡联立即意识到自己今天不表态负责是走不了了,于是主动在会场上反省了自己的错误,这才得到了邓小平满意的点头。

在邓小平的指导下,陈锡联受益良多,两人因工作分离已经是解放以后的事情了,亦师亦友的关系足足维持了20多年的时间。再加上后来两人都调去了北京,陈锡联和邓小平也经常见面,从内心深处,陈锡联一直很感激邓小平对自己的知遇之恩。

陈锡联的愧疚进入上世纪60到70年代后,陈锡联心系老上级,对邓小平彼时的遭遇十分不平,但当时的情况下,陈锡联自保已经不易,更不可能保得住正处于风口浪尖的邓小平。他当然很清楚这一点,但也因此更加愧疚。

陈锡联被主席亲自调到北京军区当司令员的时候,立即就意识到北京城里肃杀的氛围,叶剑英“因病休假”期间,陈锡联被中央指派负责中央军委的日常工作,这是毛主席的亲自指示,就是为了在风云飘摇之际维持部队的稳定。当时陈锡联在军委常委里已经是独木难支,但他依然设法稳定住部队内部的形势,并坚持到了拨开云雾的那一天。

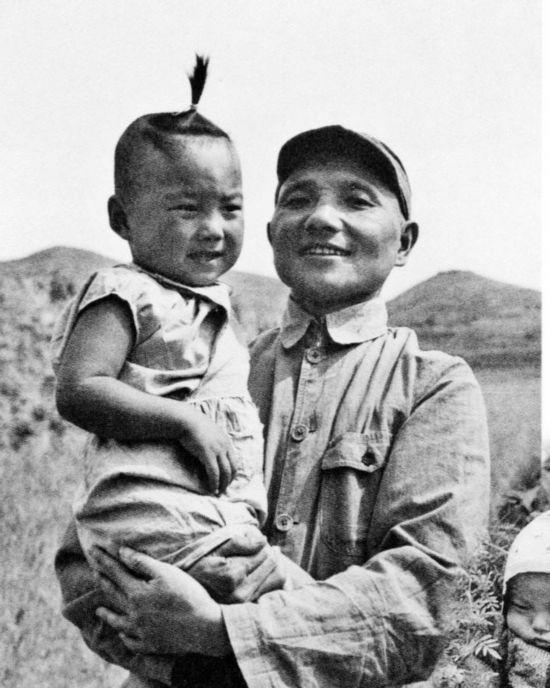

为了请邓小平出来工作,陈锡联赶到玉泉山将这个好消息告知给老领导,一见到陈锡联,邓小平立即拉住了他的手,陈锡联知道邓小平心情好的时候就愿意拉拉手,这让陈锡联十分感激,自己的老领导并没有怪罪他,这让忐忑的陈锡联放下了心。

1977年邓小平曾主动约见陈锡联,陈锡联打算借这个机会好好检讨一番自己,一见到邓小平,诚恳地表示自己对老领导有愧,邓小平落难时,他当时只能堪堪自保,没有为邓小平说话,他感到十分抱歉。

邓小平当然也很清楚当时的状况,他知道陈锡联做出的是当时最有利于大局的选择,如果陈锡联也被盯上并受到排挤,军队权力将会彻底被野心家所掌握。因此他并没有责怪陈锡联,而是宽慰他不必自责,当时自己本就处于无解的情况,谁也改变不了形势。

其实邓小平是很了解陈锡联的,毕竟这是他带出来的人,他一直都知道陈锡联这个人办事认真负责,更难得的是没有野心,这在军队里是有口皆碑的。陈锡联接替叶剑英主持中央军委工作的时候,很多人都在传陈锡联的谣言,但实际上陈锡联一直和叶剑英保持着沟通,叶帅也很清楚陈锡联是一个可靠的同志。

在后续的行动中,陈锡联的坐镇有力的防止军队生乱,他的支持也使得动乱分子失去了最后的依仗,只能乖乖伏法,接受人民的审判。邓小平复出后,陈锡联又成为了他手下的一员干将,在其推动改革开放的历史进程中,陈锡联同样做出了很大的贡献。

陈锡联和邓小平的故事是党内同志的一段佳话,两人虽然是上下级关系,但更是千里马和伯乐的关系,没有邓小平的悉心栽培,陈锡联就不可能在国家危难时发挥巨大的作用,邓小平很可能永远都等不到复出的那一天。正是两人过去奠定的基础,保证了中国政权在动荡时期的稳定,并将中国带上一条全新的发展道路。