1949年10月1日,天安门广场正在举行盛大的开国典礼。

彼时,蒋介石却在广州的陈济棠公馆(蒋介石在广州的临时住所)内I来回踱步,度过他有生以来最难过的一天。但是,更让他感到纠结的是,国民党的未来该何去何从?

要想“反攻大陆”的计划得以继续实施,必须保存军队的有生力量。而全国解放的板块越来越大,寻找新的驻扎地是蒋介石的当务之急。

一连好几天,他都在房间里垂头丧气,直到一个人的出现——

“要想国民党军队能活下去,只能撤往台湾省!”

蒋介石听后大惊失色,但思来想去后,还是接受了此人的建议。

他是谁?为什么会做出这样的判断?退守台湾省后,他又做了什么?

而这位神秘人物与蒋介石恰好是同乡。

1941年3月15日,还在重庆统领全局的蒋介石接见了素有“国民党第一支笔”之称的陈布雷,是蒋介石当时最倚重的人。

不过,陈布雷此行并非一人,而是带着一位朋友——张其昀。

“蒋校长,此人与我们是同乡,堪称史学地理方面的后起之秀,可担大任。”陈布雷说完,特意将张其昀推向前与蒋介石握手。

蒋介石一听张其昀是浙江人,心中好感倍增,回:“余后若有需要的地方,望张先生能助一臂之力。”

这是张其昀与蒋介石的第一次见面,但是,在场的人都没有想到,他竟然会成为国民党退守台湾省的关键。

不过,张其昀并非手握军权,在战场上大杀四方的武将,而是一枚不可多得的文将之星。但在接触蒋家父子之前,他只是一名纯粹的文人。

1923年,张其昀从南京高等师范学院毕业,而后从事地理与史学方面的教学事业。其成就在彼时无人能敌,尤其是师从“历史气候学奠基人”的竺可桢,更给他披上了一层耀眼的荣光。

与蒋介石结识时,张其昀正在国立中央大学地理系教课。但他没有把认识国民党领袖一事当做炫耀的资本,依旧踏实地醉心学术。

然而,挚友陈布雷的自戕,让张其昀再也无法独善其身。

“如果将来我有任何不测,张其昀可接替我的职位。”这是陈布雷曾经对蒋介石所说。也是蒋在悲痛之后,首要考虑张其昀为“幕僚”接替人选的原因之一。

张其昀

1948年底,张其昀坐上了国民党“军机大臣”的位置。可是,此时的国民党岌岌可危,毫无原来的蓬勃之态,而他的智慧也正好派上了用场。

不过,张其昀“落实”国民党退往台湾省的想法,并非一时兴起,而是充满着长远的的打算,其中也有蒋介石的自我考量。

1948年,三大战役开始前,国民党已经进入衰败之势。蒋介石一边强撑着与解放军周旋,一边思考退路。因为他清楚,哪怕只“四一二大屠杀”一桩罪行,就足够让他命丧中国共产党的枪口下。

保命是关键,而保存力量、“反攻大陆”是次要。无论哪种想法,蒋介石寻找新的地方安身都是板上钉钉的事情。

不过,至于去哪里,并未定数。当时,国民党将领们协商后,给出了三种选择——

一种是西撤方案,前往西南稳固政权。可是,此想法在提出之初,就被否决。

原来,西南之地虽然曾经作为败退退守的之地,而且群山连绵,北有秦岭,东有长江三峡,是处“易守难攻”的绝佳之地。但是,驻扎在大陆内依旧有被人攻破的可能性,尤其是解放军这样擅长苦战的人。

另外,西南曾经遭遇过国民党政权的迫害,再加上内地政权势力颇多,镇压并非一朝一夕就可以解决。外有强敌,内有隐患,蒋介石只能选择放弃此地。

第二种是撤兵海南。而这个方案也在分析中被否决。

海南岛与大陆仅隔着一条琼州海峡,而且海峡过于狭窄,无法阻挡日益强大的解放军武装力量。另外,海南岛境域内物资匮乏,无法满足国民党近百万队伍的吃住。

至于第三种方案,着实让蒋介石为难。当时,蒋介石虽然心中清楚国民党在解放战争中战败是肯定的,但他依旧不愿意退守台湾省如此偏远的地方,因此犹豫不决。

期间,也有不同的人提出各种不成熟的意见——

比如宋美龄说前往美国暂避。但在蒋介石看来就是一条死路,因为他与时任美国总统的杜鲁门之间恩怨颇深。

一方面是蒋介石率领国民党在中国战场上节节败退,杜鲁门心生不悦,有意提拔李宗仁为座上宾。另一方面是蒋介石肆意干涉美国内政,致力于支持杜鲁门的对手杜威竞选总统,可惜失败。

如果说美国政府与从前的蒋介石是利益纠缠的合作,那现在两者之间是波涛汹涌,丝毫没有信任可言。所以蒋介石自然不肯委身美国。

另外,也有提出去缅甸避难,称前有“中国远征军”的情谊,再加上国民党虽败但依旧保存战斗力的情况,完全能在缅甸开辟出容身之所。

然而,蒋介石却说:“明朝灭亡时最后一个皇帝逃亡缅甸被人活捉的前车之鉴,我实难消受。”

实际上,他之所以说出这番话,主要是因为国军在西南战场失利后曾躲进缅甸,其恶名昭著令缅甸政府深恶痛绝,绝对不可能接受国民党的再次入驻。

所有方案一一列举后,都被反驳。蒋介石眼见走投无路,只能将希望寄托在唯一的“智囊团”——张其昀身上。

但对方给出的依旧是“退守台湾省”。不过,张其昀“剑走偏锋”的看法,却让蒋介石眼前一亮……

张其昀是地理和史学方面的专家,因此,其对待问题的答案不似蒋介石与他人一般,只从军事方面考虑,他想要可持续性发展。

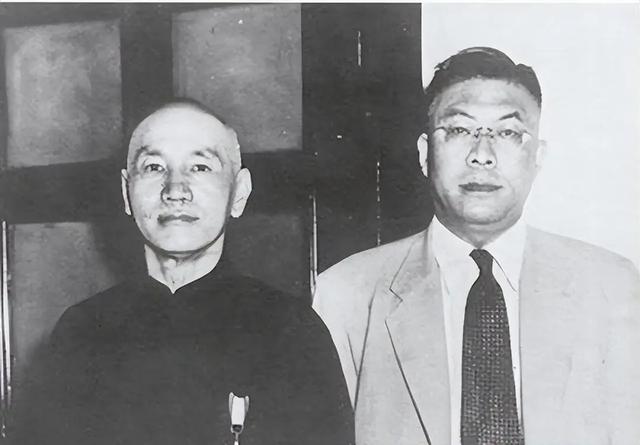

蒋介石与张其昀

尤其在分析台湾省局势方面,更是从古论今细细为蒋介石分析——

首先是台湾省的历史渊源,这片环周都都是海洋的土地的岛屿,自古以来都是我国领土的一部分。但它的坎坷曲折的安宁生活,远远超出众人的想象。

台湾省的原始部落族群是由福建沿海地区的居民迁移过去的,在这座文明渐渐勃发之时。三国孙权想要拥有更多的领土,派遣将士入驻。

随着改朝换代,台湾省的所属权牢牢掌控在中央手中。直到荷兰殖民者入侵,短暂地流失后,才经历一段相对和平的历史时期。

然而,鸦片战争轰开了闭关锁国的大门,而清政府的无能昏庸,通过各种各样的条约将原本属于我国的土地割让给他国,致使台湾省深陷日本帝国主义的魔爪下。

他们在等待解放的过程中,也发生过抗议运动,可是都遭受到日军的镇压,人民的反抗情绪也在孤立无援的窘境中消磨殆尽。

1945年8月,日本宣布无条件投降。1946年10月,蒋介石在光复台湾省后首次抵达台湾省。

当时,台湾省居民把蒋介石当做“救世主”,表达了强烈的欢迎。但他们不知道,彼时的蒋介石在大陆内战兄弟战与墙内,更预料不到,将来的他们会迎来新的的统治。

蒋介石之所以在国共内战的关键时刻前往台湾省,并非是为了此后退守,而是考察此偏远地是否受到中国共产党的渗透,想将这片富饶之地收到国民党的旗下,成为“统一”大陆后的资源宝库。

因为台湾省的地理位置非常优越,非常适合农作物的生长,而且物产丰富。即便国军大部队涌来,也能够自产自销。

另外,原先日本留下的工业基地都处于当时世界的先进水平,交通便利。非常有利于经济的发展。

对此,张其昀还说:“台湾省没有本土政权,而南京政府是他们首先接触到的,再加上对大陆的消息闭塞,自然会奉为第一。因此,入驻台湾省不用浪费一兵一卒。”

对于蒋介石而言,当初台湾省居民热烈迎接的场面仍旧历历在目,而且长子蒋经国前往上海进行“打虎”运动时,也曾嘱托过:“国民政府一旦崩溃,退守台湾省是上策。”

可是,蒋介石并非想要一处安度晚年的地方,而是能守能攻的驻地。他问:“中国共产党确实攻不进来,但我们储存力量后,又该如何攻回大陆呢?”

张其昀坦然一笑,说:“我们手里握着的是太平洋的命脉,而美国绝对不会轻易放弃绝佳的战略良地。有了如此强大外援,只需等待时机即可。”

蒋介石的心中腾起无数幻想,最终敲定了“退守台湾省,暂离大陆”的方案。

1949年12月10日,成都凤凰山机场。

蒋介石来不及环顾周边景色,急匆匆地坐上“中美号”专机,飞向台北松山机场。

或许他此时对“反攻大陆”信心满满,但余生却再未涉足这片孕育了千万炎黄子孙的大陆。不过,他为了抵达台湾省后的富裕生活,倒是卷走了不少名画文物,甚至还有700万两黄金。

蒋介石原先计划妥当的“掌权”台湾省一事,却称得上“创业未半,而中道崩殂”。

原来,蒋介石自1946年到访台湾省后,将这片土地的管理权全部交给了同乡陈仪。不料此人上台后,却决定采用专权制度恢复台湾省的经济,却成了风波不断的开始。

陈仪宣布,“政府接管一切工商业,实行专卖制度,设立专卖局”。一时间,台湾省居民怨声载道,说:“这种强硬接收的发展经济与之前被日本人统治时并无区别,我们普通老百姓依旧是深受压迫的一方。”

可是,固执的陈仪并未听取民声,在实施“强制性制度”上越走越远。而一次专卖局与当地商贩发生冲突,让政府与居民之间的矛盾彻底激化。1947年3月,台湾省各地的警察、军队与本地居民爆发了多起冲突,但陈仪选择继续派兵镇压,导致民众死伤数万人。

蒋介石进驻台湾省后,虽然立即将陈仪革职并处决,但民怒已起;再加上国民党军队内部贪腐现象层出不穷,以及蒋家父子接连上台后实行“党禁”、禁止与大陆来往,促成了国民党日渐衰微之势。

蒋介石的失败结局早已经注定,即便退守台湾省,也只是苟延残喘……

而张其昀作为推进“国民党退守台湾省”的关键人物,在蒋介石抵台后深受重视。但他始终未深入政界,依旧在学术界钻研。

值得一提的是,张其昀在之后跟随老师竺可桢,共同出版了《中华人民共和国地图集》。其中,关于钓鱼岛,用鲜明的大字标注道:这是中国的领地,属于台湾省宜兰县。

虽说他提出的退往台湾省的建议,导致祖国的统一大业不得不往后推迟,而他在钓鱼岛问题上的坚决,倒是对维护中国主权的意义重大。

1985年,张其昀在台湾省病逝,这位极具争议的人物在春秋轮换中落下帷幕。

声明:【文章及图片转自网络,版权归作者所有,本文观点不代表本平台观点。如觉侵权,请联系我们予以公示或删除】

来源:历史人物简介