当滤镜破碎时:明星人设与真实人格的世纪博弈

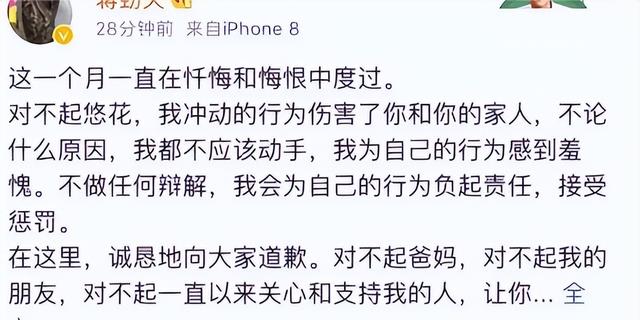

聚光灯下的完美父亲形象轰然倒塌时,整个社交网络都在颤抖。

2023年《反家庭暴力法》实施七周年之际,某知名调研机构发布的报告显示:娱乐行业从业者的家暴举报量较五年前激增240%,而受害者平均需要经历7次暴力事件才会选择发声。

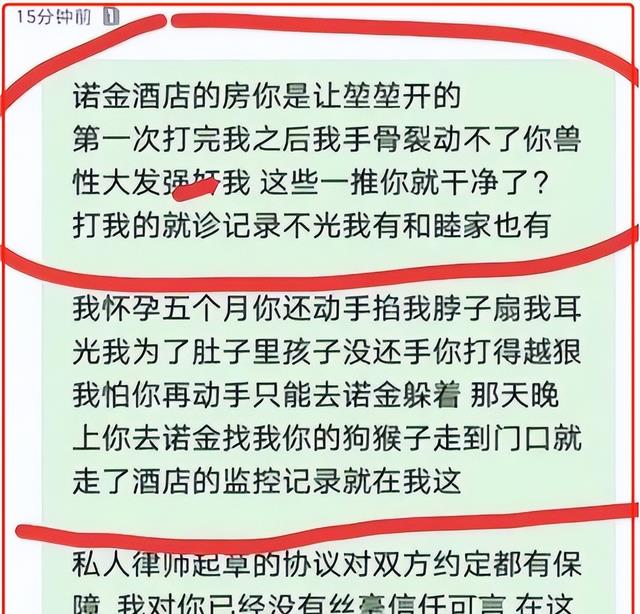

这组冰冷数字背后,是无数个魏嘉在深夜编辑又删除的微博草稿,是无数个Julieta对着淤青相机镜头时的犹豫不决。

我们正在经历一场前所未有的认知革命。

暴力产业链:从卧室到摄影棚的权力闭环

在横店某五星级酒店的行政套房里,被摔碎的玻璃杯在羊绒地毯上无声滚动。

这个充满隐喻的场景,构成了娱乐圈暴力事件的标准模板——密闭空间、权力落差、以及永远缺席的第三方见证。

这种暴力正沿着产业链条蔓延。

更令人不安的是,某心理咨询机构2024年发布的《艺人心理白皮书》显示:85%的施暴者在童年时期经历过暴力场景复刻,而高强度的工作压力使他们的情绪调节能力比普通人低42%。

集体共谋:谁在给暴力行为按下静音键

这种艺术与道德的解绑宣言,恰如其分地解释了为何某劣迹艺人仍能接到主流献礼片的邀约。

在横店,流传着这样一条黑色生存法则:能扛收视率的拳头,打不碎演员证。

粉丝经济的异化在这场共谋中扮演着关键角色。

破茧时刻:技术赋权与制度重构

转机出现在2024年春天。

这套系统能精确记录智能设备传感器数据,当监测到异常加速度或分贝值时,将自动触发云端存证。

更深刻的变革来自基层工作者的觉醒。

结语

真正的表演艺术家,不该是把人生切割成台前幕后的两面派,而是用真诚在镜头内外构筑统一人格的修行者。

此刻,打开你的手机摄像头,对着闪光灯微笑的偶像或许正在经历人生最重要的戏份——选择继续扮演完美人设,还是勇敢袒露真实自我。

这道选择题的答案,将决定我们下一代在成长过程中,看到的究竟是经过PS的童话,还是带着疤痕的真相。

你会如何书写这个答案呢?