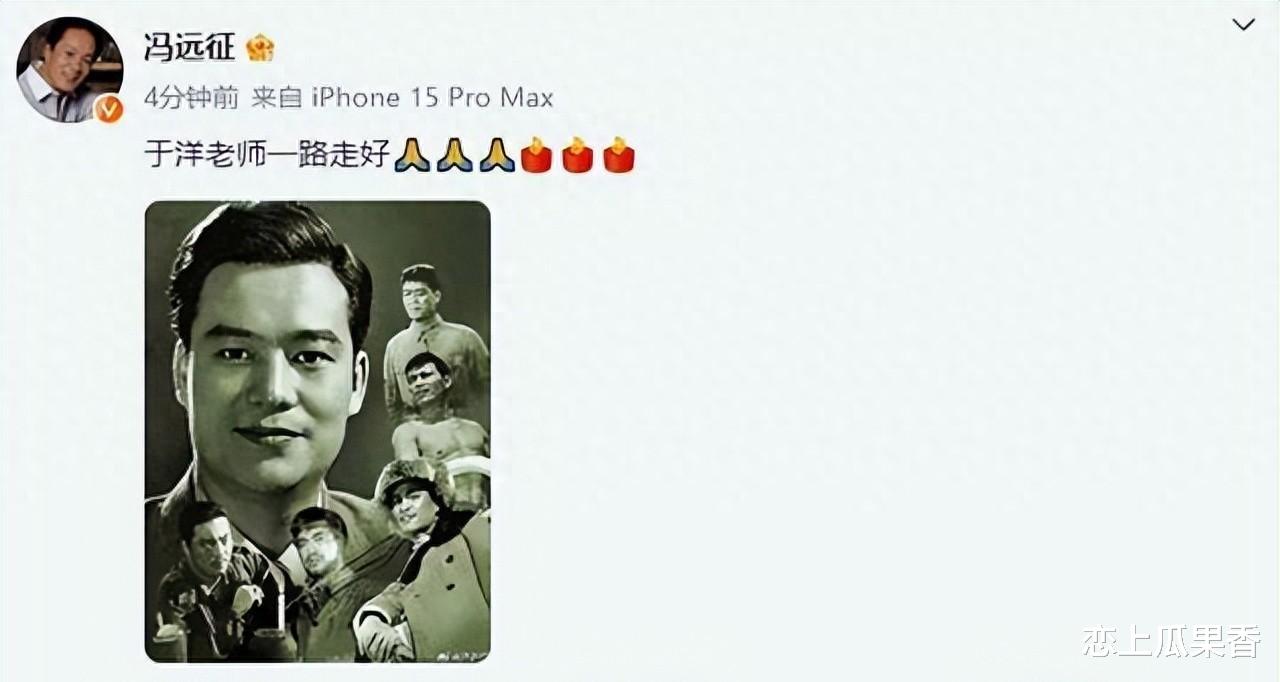

3月的第一天,电影界痛失一位泰斗级人物——于洋老师。他的离去不仅让影迷悲痛,也让人们重新审视一代人对艺术的坚守与执着。那些曾点亮银幕的光影传奇,如今真的渐渐被遗忘了吗?他们的故事值得我们再次铭记。

于洋,一个名字承载了几代人的记忆。他是《英雄虎胆》里硬朗刚毅的“曾科长”,也是《青春之歌》中让人难以忘怀的热血青年。那个年代,他的作品不仅是娱乐,更是时代的缩影。有人说,于洋的表演就像一杯陈年老酒,越品越有味道。他的每部电影都像在讲述一个时代的故事,真实、质朴,又充满力量。

网络上有人评论:“小时候看到于洋老师演的电影,总觉得他是天不怕地不怕的硬汉,现在再回头看,才发现他身上那种坚韧,其实是那个年代特有的精神。”这个评论说得特别在理。于洋的荧幕形象并不是单纯的英雄,而是带着一种不畏艰难、敢于担当的气质。这种气质,正是那个年代电影人的集体写照。他们用作品记录了历史,也用灵魂点燃了艺术的火焰。

爱情与家庭,是他光辉人生中的另一道风景线。提起于洋,就不得不提到他与妻子杨静的故事。两人因电影《卫国保家》结缘,从合作到相守,走过了70年的时光。在这漫长的人生旅途中,他们经历了无数风雨,却始终携手同行。特别是在儿子于晓阳早逝后,夫妻俩选择用彼此的陪伴抚平伤痛,这种深情令人动容。

有网友感慨:“于洋老师和杨静阿姨的爱情,像是一首老歌,旋律简单,但情感深沉。”这话说得没错,他们的爱情没有轰轰烈烈的浪漫,却有着最真实的相濡以沫。在如今快节奏的时代,这样细水长流的感情显得尤为珍贵。真正的爱情,不是花前月下的誓言,而是患难与共的陪伴。

生命的坎坷,让他的故事更加厚重。于洋的一生并非一帆风顺。晚年时,他拒绝了高额广告代言的诱惑,坚持艺术家的操守。有人问他为什么不做点轻松赚钱的事,他只是淡然一笑:“艺术是信仰,不能被金钱绑架。”这句话虽轻描淡写,却道出了他对艺术的敬畏之心。

而他的坚韧并不仅仅体现在事业上。2005年,儿子于晓阳的离世对这个家庭造成了巨大打击。白发人送黑发人的痛苦,恐怕只有真正经历过的人才能体会。于洋和杨静夫妇没有被击垮,而是选择继续完成儿子未竟的电影事业。这种对梦想的执着,让人肃然起敬。生命或许会带来苦难,但坚韧能让苦难变成动力。

22大明星,一个时代的缩影。作为新中国电影史上的标志性人物,于洋也是当年评选出的“22大明星”之一。这些名字至今听来依然熠熠生辉:王心刚、田华、王晓棠……他们不仅塑造了无数经典角色,更用自己的行动诠释了什么是“德艺双馨”。

如今,当年的22位巨星中仅剩四人健在。他们年事已高,却依然在为电影事业发光发热。比如田华老师,97岁高龄还活跃在公益活动中;王晓棠则将自己的艺术心得传授给年轻一代。这一代电影人的精神,就像一颗颗种子,埋藏在中国电影的土壤里,等待着新的春天。

致敬光影传奇,传承艺术薪火。于洋老师虽然离开了,但他留给我们的不只是电影作品,更是一种精神财富。他用一生告诉我们,什么是真正的热爱与坚守。热爱,是无论多苦多难,都要守住初心;坚守,是即使无人喝彩,也要为梦想努力到底。

今天的我们,或许很难再见到像于洋这样纯粹的艺术家。但他们的精神却可以跨越时空,激励更多人。正如一句话所说,“有的人死了,他还活着。”于洋老师就是这样的人。他的光影传奇永远不会落幕,他的精神将在更多人心中延续。

最后,让我们铭记于洋老师的一句话:“电影是我一生的信仰。”或许,我们无法成为像他那样的艺术家,但我们完全可以从自己的生活出发,去热爱、去坚守、去创造属于自己的传奇。这,才是对他最好的致敬方式。