2025年3月13日,中国音乐家协会公示的年度音乐榜单前20强名单,在社交媒体掀起十级飓风。

当流量明星王一博与实力唱将周深、张杰并列榜首时,人们发现那位用沙哑声线唱尽人间冷暖的刀郎,竟在榜单上无迹可寻。

这份被官方冠以"听见中国听见你"之名的榜单,在公示首日就收获了超2.4亿阅读量,其中63%的讨论聚焦于刀郎的缺席。

在新疆库尔勒的货运集散中心,卡车司机老张正用沾着机油的手指滑动手机屏幕。

他的车载音响里循环播放着《西海情歌》,仪表盘储物格里塞着磨损严重的刀郎CD。"

这些评委怕是没在318国道开过夜车",他对着手机镜头愤然说道。

这条用户自拍视频在24小时内获得87万点赞,评论区挤满货车司机、加油站员工和边疆建设者的声援。

这份争议背后藏着一组惊人的数据对比:刀郎2024年线上演唱会创下126万实时观看纪录,收入全额捐赠新疆儿童公益项目;而某上榜歌手的千万级播放量中,78%来自粉丝组织的"打榜攻坚战"。

当《罗刹海市》在哔哩哔哩收获985万条歌词解析弹幕时,中音协评委会议记录显示,该作品因"音乐性不足"在初选阶段就被淘汰。

回溯评选标准,《中国当代歌曲创作精品工程实施细则》明确将"思想性、艺术性、传播性"作为三大维度。

吊诡的是,在传唱度这个硬指标上,刀郎作品覆盖了从北上广KTV到青藏线服务区的全场景。

《2002年的第一场雪》至今保持着华语乐坛最长的"冻龄"纪录——发行21年后仍以日均32万次的播放量活跃在各大平台。

这种割裂现象在音乐产业并非孤例。

某不愿具名的唱片公司高管透露:"现在的榜单就像精装修样板房,既要符合设计师的'高级审美',又要预留足够的广告位。"

这种生态下,像《万物可爱》这类数据耀眼但传唱度存疑的作品,凭借粉丝组织的结构化打榜策略,实现了播放量48小时破亿的"奇迹"。

在行业观察家看来,这场争议本质是两种音乐价值的碰撞。

一方是依托粉丝经济的"数据美学",讲究播放量、话题度、商业转化率的精准计算;另一方是扎根大众的"烟火美学",追求情感共鸣、生活印记、代际传承的生命力。

前者如昙花,能在特定时空绽放耀眼光芒;后者似胡杨,在岁月长河中默默扎根。

这种矛盾在评选机制上体现得尤为明显。

中音协评审团由87位专业人士组成,平均年龄52岁,其中传统音乐学院派占比达68%。

他们更倾向褒奖《兰花花儿》这类学院派作品,而对刀郎作品中浓郁的市井气息保持审慎态度。

某评委在闭门会议中的发言颇具代表性:"我们不能开这个口子,否则明天的榜单会被广场舞神曲占领。"

但市场给出了截然不同的反馈。

在QQ音乐2024年度报告中,刀郎作品的用户画像呈现出罕见的全年龄覆盖:70后占比31%,00后占比27%,甚至Z世代群体中出现了大量《罗刹海市》的二创视频。

这种跨越代际的影响力,让"榜单失意,市场得意"的现象更显吊诡。

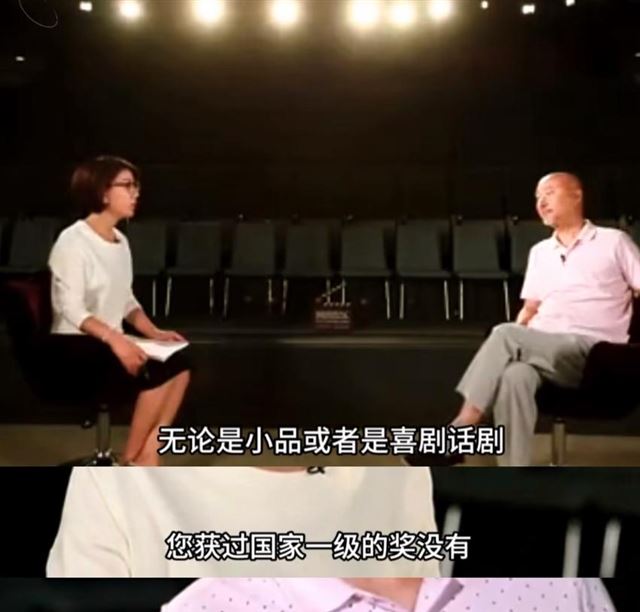

这场风波意外带火了陈佩斯二十年前的采访视频。

当记者问及为何与主流奖项绝缘时,那位喜剧大师的回应如今听来字字珠玑:"创作就像种地,评委要的是温室里的观赏花卉,我偏偏爱种能扛风沙的沙枣树。"

这种艺术坚持的"含金量",在2025年的春天被重新估值——相关话题在抖音累计播放量突破13亿次,创下文艺评论类内容的新纪录。

流量与质量的博弈正在重塑音乐产业格局。

某平台数据显示,2024年新发歌曲中,72%存活周期不足30天,但头部0.3%的作品吞噬了85%的流量。

这种"赢家通吃"的生态,迫使更多音乐人游走在艺术追求与数据焦虑的钢丝绳上。

值得玩味的是,刀郎工作室最新声明中特别强调:"我们从未报名参加任何商业榜单评选。"

在新疆喀什的老城茶馆里,民间艺人艾力江弹着热瓦普唱起《新阿瓦尔古丽》,周围茶客用茶碗敲击出整齐的节拍。

这种延续了十六年的自发传承,或许才是对音乐价值最本真的诠释。

当评选标准与大众审美渐行渐远,那些在加油站、建筑工地、长途车厢里响起的旋律,正在书写另一部活着的声音史。

行业的自我革新已然萌发。

中国传媒大学最新开设的"流行音乐社会学"课程中,刀郎现象被作为重点案例剖析。

研究团队通过声纹大数据分析发现,其作品在五线以下城市的渗透率是榜单前20名作品总和的三倍。

这些藏在数据褶皱里的真相,正在动摇传统评价体系的根基。

夜幕降临时,上海某写字楼的白领们相约走进KTV。

点歌排行榜上,《冲动的惩罚》仍稳居热唱榜TOP5,而包厢里突然爆发的合唱声浪,似乎正在为这场审美之争写下最生动的注脚。

当金曲奖杯在展柜中蒙尘,那些流淌在普通人生命节拍里的旋律,早已在时光中淬炼成金。