年味变淡了吗?不知不觉间,春节的热闹似乎变成了60后、70后、80后的“独角戏”。

置办年货的是他们,张罗团圆饭的是他们,连走亲访友、张灯结彩的热情,也几乎全靠他们在支撑。

春节的热闹,为何只剩下这几代人在支撑?是时代变了,还是年味真的淡了?

春节准备大队长

每年的刚进腊月,农村的六七八零后就像打了鸡血似的忙活起来。菜市场里,他们每天从早忙到晚,装满大袋小袋的年货往家里搬。

七八零后卯足了劲,盯上了那些最累人的活计。他们扛着梯子爬上房顶,抹布擦得锃亮,连烟囱边的老蜘蛛网都要掏个干净。

农村的老屋子大多有两层,上上下下一遍扫完得大半天。灶台边上,锅碗瓢盆刷了又刷,连墙上的油渍都要铲干净,厨房地砖擦得能照出人影来。

院子里的枯枝烂叶一点不留,连墙角的杂草都要拔个精光。六零后们虽然腿脚没那么利索了,但干起活来有自己的一套门道。

他们把腌咸菜的老方子记得清清楚楚,配料的比例拿捏得恰到好处。

和面团子时,面粉和水的比例都是凭手感来,和出来的面团又软又韧,蒸出的馒头雪白蓬松。

他们还懂得怎么腌制各种肉类,从腊肉到咸鸭蛋,样样都有讲究。

每天早起晚睡,把年货准备得妥妥当当。院子里晾晒的腊肉散发着诱人的香气,地窖里的萝卜白菜码得整整齐齐。

年味渐淡背后的隐忧

现在的生活条件好了,想吃什么买什么,大鱼大肉不再是年夜饭的专属。超市里琳琅满目的零食,商场里各式各样的新衣服,让年货置办失去了仪式感。

年轻人的购物习惯也变了,网购下单一键完成,快递送货上门,少了满城跑的乐趣。

拜年方式更是翻天覆地,群发的祝福语取代了走亲访友,微信红包代替了压岁钱,连长辈都学会了在手机上发红包。

节日期间,年轻人宁愿选择出门旅游,也不想待在家里听老人絮叨。就算勉强回了家,也是捧着手机刷视频、打游戏,和家人的交流越来越少。

饭桌上的团圆饭变成了各自低头吃饭的场景,传统的拉家常变成了互不打扰。年轻人对传统节日越来越淡漠,对老一辈人精心准备的年货也提不起兴趣。

新老传统的碰撞

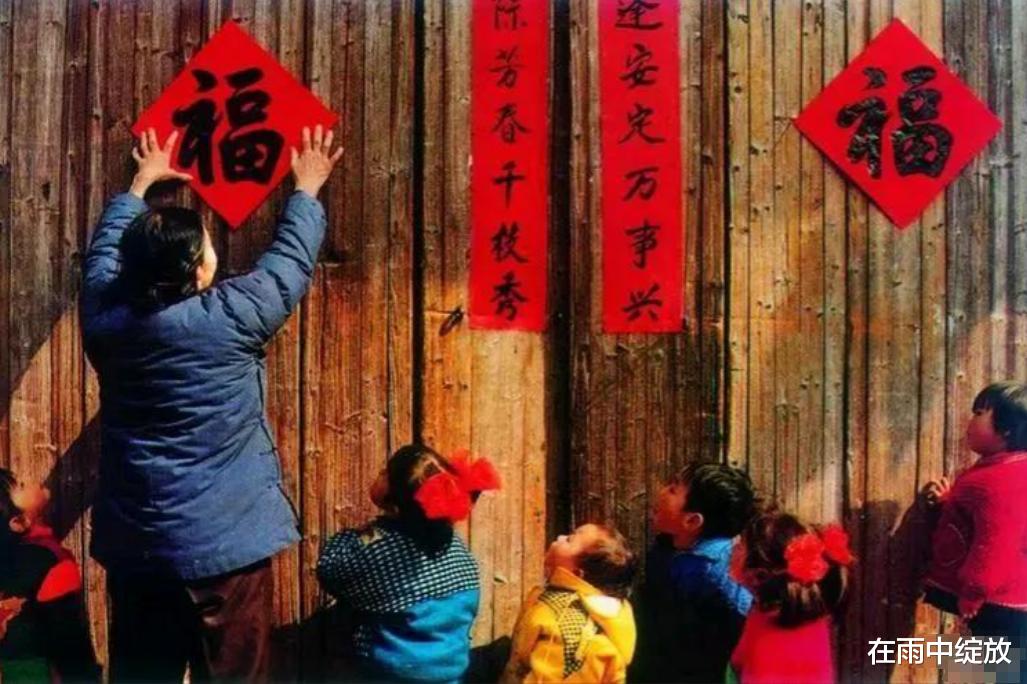

六七八零后们像个纽带,连接着老传统和新时代。年三十这天,他们带着孩子去祠堂祭祖,教导孩子们该如何上香、如何磕头。

他们耐心讲解每个动作的含义,让孩子们明白为什么要这样做。贴春联时,他们拿出提前准备好的对联,一笔一划地教孩子们认字写字。

全家老小齐上阵,有的摆梯子,有的调浆糊,热热闹闹地装扮着家门。

可年轻人常常会抱怨这些仪式太繁琐,觉得没必要这么兴师动众。有的甚至直接说这些都是封建迷信,不愿意参与。

这种价值观的冲突在春节期间特别明显,老一辈坚持的传统在年轻人眼中成了多余的麻烦。

两代人对春节的理解和期待完全不同,一个重仪式感,一个求简便。

数字时代下的春节新形态

智能手机和互联网彻底改变了过年方式。年轻人不再像从前那样围坐在一起打麻将聊天,取而代之的是各自刷着手机。

以前热闹的麻将桌变得冷清,串门拜年的习惯逐渐消失。家族群里的拜年红包走个形式,发出去的祝福语也是复制粘贴。

年轻人更愿意在朋友圈晒美食、发动态,却很少和家人有真正的交流。他们觉得面对面聊天太尴尬,不如在网上分享生活更自在。

春节对他们来说就像一个普通的长假,没有特别的仪式感。

有的人甚至觉得回家过年是一种负担,更愿意选择独处或者和朋友一起度过。这种变化让传统的年味在数字时代变得越来越淡。

守护年味最后一代人

六七八零后们成了守护传统年味的主力军。他们像个桥梁,一头连着老一辈的传统习俗,一头牵着新时代的变革。

他们理解老人对传统的坚持,也明白年轻人追求简单的心理。很多家庭能保持着传统年味,全靠他们在中间调和。

每到春节,他们既要准备传统的祭祖仪式,又要想办法让年轻人参与进来。白天忙着准备年货,晚上还要陪老人聊天。

可随着年纪增长,这些事情做起来越来越吃力。更让人担心的是,年轻一代对这些传统越来越冷淡,似乎没人愿意接过这个担子。

这让人不禁想象,等这一代人老去,我们的春节会变成什么样子。很多传统习俗可能会随着他们的老去而消失,这是让人感到遗憾的事情。

春节的变迁映射着社会的发展。不必过分感伤,每个时代都有属于自己的年味。

或许未来的春节会有新的过法,但只要家人团聚的心不变,年味就永远不会真正消失。

重要的不是形式,而是维系亲情的那份真挚情感。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。