在高考升学这场没有硝烟的战场上,如何选择一所最适合自己的大学,一直是每个考生和家长心头的头等大事。而当“985”“211”这样的字眼跃入视线时,仿佛一场名校间的“华山论剑”正在上演。可今天我们不只是来聊哪所大学排名高,更重要的是,如何从这些纷繁复杂的榜单中看透门道,为自己的未来做出明智的选择。

985与211:光环背后的真实竞争

在每年各类大学排行榜的加持下,985和211高校的“战斗力”被无限放大。以清华、北大为代表的顶尖高校,霸榜几乎是意料之中,但它们之间的微妙排名变化,往往牵动无数学子的心。从软科到武书连、再到ABC排行榜,清北稳居前两位,毫无争议。第三名的位置却往往成为焦点——浙江大学、中科大、复旦、上海交大,大家各有千秋,谁也不甘心屈居人后。

985高校的梯队格局

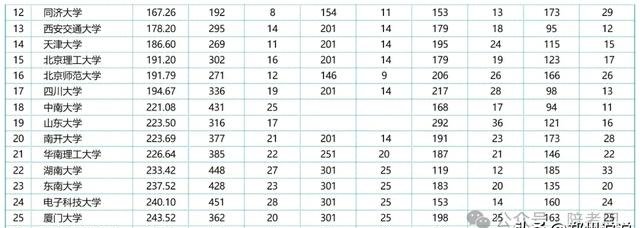

四大国际榜单的综合排名揭示了一个有趣的现象:中国985高校的格局已经基本稳定。清北独领风骚,浙大、复旦、上海交大紧随其后,形成了名副其实的“第一梯队”。而中科大、南京大学等高校则凭借学术实力与科研成果牢牢占据“第二梯队”。至于“第三梯队”,包括武大、华中科技大学、同济大学等高校,它们的亮眼表现也足以让人刮目相看。

但需要注意的是,国际榜单的评价体系更倾向于理工科科研产出,这也导致一些文科强校(如人大)在排名中的表现略显“吃亏”。这并不说明这些学校学术水平不够高,而是提醒我们,排名只是参考,不能盲从。

投档线的水涨船高:名校竞争日益激烈

每年高考成绩公布后,投档线成为衡量大学热度的风向标。从河南省2024年的理科投档线来看,清华、北大以696分的高分并列第一,而浙大、复旦、上海交大紧随其后。这些数据透露出了一个事实:顶尖高校的竞争依旧激烈,分数的差距往往只在毫厘之间。

但更值得注意的是,随着中外合作办学的普及,许多考生选择通过这一方式“降分”冲刺名校。随着报考人数的增加,这些专业的投档分数线也水涨船高。例如,电子科技大学、厦门大学等名校的中外合作专业分数线出现了大幅上涨。这种趋势告诉我们,即便是看似“降分”的捷径,也正逐渐成为新的热门赛道。

保研率:一所大学的深度魅力

如果说高考是进入大学的第一道门槛,那么考研无疑是迈向人生更高台阶的关键一步。在985高校中,保研率成为衡量一所学校综合实力的重要指标。从清华、北大的高保研率,到中坚985高校的稳定表现,这些数据都在提醒我们:选择一所保研率高的学校,不仅意味着更好的资源,也可能为未来的深造铺平道路。

值得一提的是,保研的方式已不再局限于常规推免。一些特殊途径,如支教保研、卓越工程师计划等,正在为更多学生提供多元化的选择。这不仅反映了高校培养模式的多样化,也让我们看到了教育的温度和宽度。

数据背后的启示:如何理性看待榜单

每年各类榜单的发布,都会引发关于大学排名的热议。在讨论排名的同时,我们更应该关注背后的评价标准和适用范围。比如,武书连的排名综合了新生质量、就业质量等多维度数据,而软科则更注重科研产出。这些标准各有侧重,因此排名的差异也就不足为奇。

对于考生和家长来说,与其纠结于排名的细微差异,不如结合实际需求,找到适合自己的学校。比如,有些考生更看重地理位置和就业环境,那么东南大学、厦门大学等高校可能是不错的选择。而对于有志从事学术研究的学生来说,中科大、北航等科研强校无疑更具吸引力。

地域影响:不可忽视的现实因素

地域因素在大学选择中扮演着重要角色。以兰州大学为例,这所985高校在全国排名中处于“第三梯队”,但它的地域限制让不少考生望而却步。同样的情况也发生在西北农林科技大学和东北大学身上。相比之下,位于经济发达地区的高校,如复旦、浙大,因地利优势吸引了更多优质生源。

地域的“先天劣势”并非不可逆转。近年来,兰州大学通过学科优化和人才引进,逐渐提升了在学术界的影响力。事实证明,地域只是外部因素,真正决定一所学校竞争力的,还是它的内在实力。

榜单之外:大学的真正价值在哪里?

大学的价值远不止于排名和分数线。它更体现在对学生综合能力的培养和未来发展的助力上。一所好的大学,不仅能为你提供优质的学习资源,还能塑造你的思维方式和人生观。

因此,在选择大学时,我们不妨多问问自己:我想要的是什么?是高薪的工作,还是深入的学术研究?是丰富的校园生活,还是广阔的国际视野?当你明确了自己的目标,大学的选择将变得不再迷茫。

对于那些“捡漏”的考生来说,不要因为学校排名稍低而感到失落。毕竟,一所大学的成就,更多时候是由学生自身努力决定的。

那么问题来了:在这场关于高考志愿的“博弈”中,你更看重名校光环,还是实际发展潜力?欢迎在评论区分享你的看法,一起聊聊你的志愿选择故事!

54088

胡编乱造