1955年9月27日,北京中南海举行了历史上第一次大规模的授衔仪式。

毛主席亲自为十大元帅授衔,周总理则亲手为大将们披上了象征荣誉的金肩章。

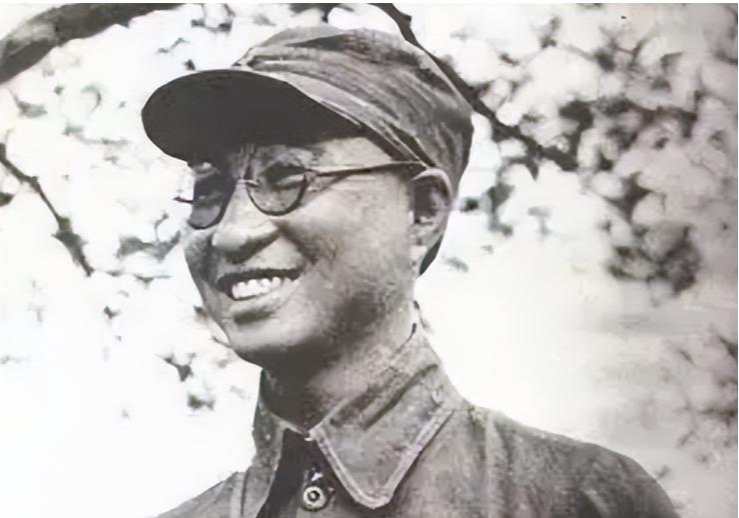

而陈赓大将,也凭借着自己半生的戎马生涯,站在了那个光辉的舞台上,接受了属于他的荣誉。

不过,授衔仪式的庄严并没有改变陈赓那份豪爽与真性情,仪式刚刚结束,陈赓便毫不犹豫地驱车直奔周总理的住处——西花厅。

进入周总理的家后,他更是毫不拘束,翻箱倒柜地寻找着家里的点心,边找边问:“家里点心呢?”

那么,陈赓和周总理之间有着怎样的深厚情谊?他们又经历了什么?

1955年9月27日下午,北京中南海怀仁堂内,举行了中国人民解放军的首次大规模授衔仪式。

台上,毛主席亲自为十大元帅授衔,周总理则为大将们亲手佩戴着象征荣誉的金色肩章。

在这个庄重的时刻,陈赓大将也迈着沉稳的步伐走向了周总理。

当他走到周总理面前时,首先用军礼表达敬意后,才接过了由总理亲手颁发的大将军衔。

授衔仪式结束后,场馆内的气氛没有因为仪式的结束而平静下来,所有的将军们都激动地与彼此交谈,回顾着革命岁月中的点滴。

而当所有人都纷纷准备离开时,陈赓却没有选择回家休息,而是直接驱车来到了总理的住处。

刚抵达西花厅,陈赓就迫不及待地跳下车,彼时,周总理尚未出现在客厅里,但陈赓已经开始了他一贯的“豪爽”风格。

他快速地走进了周总理家中的厨房,打开了柜子与抽屉,边翻找边问:“家里的点心呢?怎么没有了?赶快拿出来庆祝一下”

这个动作,完全没有丝毫的军人严肃和礼节,他就像回到了自己家中一样,熟稔而自在。

看到这一幕,邓颖超从屋内走了出来,神情间带着几分笑意,她看着这个老朋友,就像看待自己家中的亲人一样,不禁发出一声轻笑。

周总理也站在一旁,无奈又带着几分宠溺地看着陈赓的“翻箱倒柜”。

对于这个天性直率、毫不拘谨的将军,周总理早已习以为常,而且,正是这种真诚与坦率,成了他们之间深厚情谊的独特纽带。

陈赓终于找到了周总理厨房里的小点心,他一边吃一边开心地说:“这才是家里的味道!”

这时,周总理忍不住开口了,带着笑意说:“你这个陈赓啊,真是的。”

他的话语中没有责怪,反而更多的是宠溺,周总理见惯了陈赓这种大大咧咧的个性,倒也不觉得奇怪,只是忍不住笑了出来。

而邓颖超则温柔地走向厨房,微笑着取出一盘水果糖,放在了陈赓面前,庆祝他被授予大将军衔的荣誉。

陈赓看到糖果,像是找到了心中最期盼的“宝物”,开心地拿起一颗糖,毫不客气地塞进了嘴里,边吃边发出满足的声音:“甜得很!真好。”

这整个场景,仿佛是陈赓回到了小时候,那个在家中无忧无虑的时光,周总理和邓颖超也在一旁笑着,心中涌动的不是国事,而是几位老朋友之间最普通、最纯粹的友谊。

虽然身处高位,他们却从未失去过生活中最简单的乐趣和最真实的情感。

而陈赓的这一举动,则让西花厅充满了轻松与温暖,仿佛一切的严肃和权威都消失得无影无踪,取而代之的是无忧无虑的欢乐。

同时,这样的场景,也让人不禁想到他们曾经一起度过的艰苦岁月,那个时候,他们不仅是战友、同志,还是彼此之间最亲密的朋友。

而无论身处何方,无论社会如何变迁,陈赓依旧是那个会让周总理忍俊不禁、会让邓颖超感到亲切的朋友。

事实上,陈赓与周总理的友谊,并非一朝一夕之事,他们的相识,也早在黄埔军校的岁月里,便注定了要成为彼此的知己。

那时,周总理已是黄埔军校的政治部主任,而陈赓,凭借着机智和幽默,早已在军校中声名鹊起。

两人初次见面,是在黄埔军校的一次学员聚会中,当时,陈赓正和同学们开怀大笑,表演着小品逗乐大家,他的幽默无拘无束,带着满满的生活气息。

而周总理,作为政治部主任,带着他一贯的庄重和思考走进了这片热闹的学员群中。

周总理本是个非常严谨的领导,但当他看到陈赓这位年轻人活泼的模样,不禁被他的幽默和灵气所吸引。

于是,他没有犹豫,主动走了过去,拉住了陈赓的手,话语中充满了关切和欣赏:“你很有意思,能带领大家成立个剧社吗?”

陈赓毫不犹豫,爽朗地答应了,在陈赓的带领下,“血花剧社”迅速成型,不仅为黄埔学员们带来了欢笑,也让周总理对这个年轻人的能力和性格产生了更深的认可。

随着革命形势的逐渐发展,陈赓和周总理开始并肩作战,彼此支持,在艰难的岁月中,他们总能在对方的身影中找到力量和依靠。

1931年,陈赓在上海得知顾顺章叛变的消息后,第一时间将这一关乎党组织安全的重大消息传递给了周总理。

周总理没有丝毫犹豫,迅速决定转移党组织,开始了紧张而急迫的行动。

即使在战场上,陈赓与周总理也是彼此最强有力的依靠,长征时期,周总理因过度劳累患上了严重的肝脓肿,身体状况每况愈下。

陈赓知道后,毫不犹豫地承担起了照顾周总理的责任,在那段艰苦的岁月里,陈赓不仅要承担起指挥任务,还要时刻关注周总理的健康状况。

当周总理因病需要担架时,陈赓亲自安排担架队,带领队员们穿越草地,日夜不停地行军。尽管长征的道路充满了困难和危险,陈赓依然全力以赴,他的坚定与耐力让周总理感受到了前所未有的安慰与支持。

陈赓的乐观与幽默,更是让周总理在漫长的革命征程中始终保持着战斗的信念。

在周总理最为疲惫的时刻,陈赓总是能带给他一丝轻松与欢笑。

一次,周总理因身体的严重不适需要静养,而陈赓却总是开玩笑地安慰他说:“别担心,周主任,我会帮你把工作都安排好,你只需要好好休息,等我来接手。”

这番话让周总理忍俊不禁,也让他感受到了来自这位战友的真挚关怀。

除了在革命道路上的同仇敌忾,陈赓与周总理的友情也在生活中的点滴中展现出来。

1925年,周总理与邓颖超结婚时,由于工作繁忙,周总理未能亲自去码头接新娘子。

于是,他将这个重要的任务交给了陈赓,陈赓毫不犹豫地接下了这个责任,拿着邓颖超的照片赶往码头。

但陈赓在码头忙了好一阵子,却始终没有见到邓颖超的身影。

无奈之下,他只得带着一丝尴尬回到周总理家里,笑着说道:“周主任,您的新娘子没接到,不过我也没办法啊!你给的照片太旧了。”

话音未落,邓颖超出现在了门口,笑意盈盈地走向了他们,陈赓愣了一下,随即不自觉地笑了出来,周总理和邓颖超也都忍俊不禁。

可以说,在革命的岁月里,尽管历经风雨,但他们的友情如同铁铸般牢固,无论是生死存亡的关头,还是日常生活中的小事,他们始终互相扶持,携手走过。

还是在授衔这一年,1955年,陈赓因过度操劳导致心脏出现问题,医生告诫他需要休养,但他依然坚持每一天都为国家和人民工作。

即使在多次病倒之后,陈赓依旧保持着乐观的心态,他总是笑着对身边的人说:“没有什么事是解决不了的,重要的是不放弃。”

另外,在他最艰难的时刻,陈赓从不将自己的痛苦表现给身边的人,他深知自己肩负着太多责任,不能因一时的身体不适而放弃工作。

即使是在最痛苦的时候,他也能找到笑点,时不时地用幽默和调侃来缓解身边人的压力。

1957年,当他因病入院,恢复过程中突然出现剧烈的胸痛,整个屋子都弥漫着一股紧张的气氛。

但当他从昏迷中醒来后,他对守在床边的亲人笑着说:“大家都这么看着我,是不是怕我突然消失啊?别怕,陈赓我不会轻易离开你们的。”

说完,他竟然还笑了出来,仿佛一切痛苦都已经随着笑声烟消云散。

陈赓的坚韧与乐观也体现在他对国家的忠诚上,即使身患重病,他依然不放弃对国家和革命事业的投入。

在每一次的任务安排中,他都亲自审视和把控,确保每一项工作都能顺利进行。

即使在他的身体逐渐衰弱时,他依然坚信自己能继续为新中国贡献力量。

1959年,陈赓再次因病住院,这一次,党中央决定让他退居二线,但陈赓不甘心于此,他多次向周总理表达自己对继续工作的强烈愿望。

周总理深知陈赓的执着与责任心,内心的矛盾与痛苦显而易见,但最终,在劝说下,陈赓同意暂时退居二线。

但他并没有因此放松自己,反而一有机会就参与到更多的工作中去,哪怕只是用半天的时间,也要尽自己最大努力为国家做出贡献。

直到生命的最后时刻,陈赓依旧保持着那份对革命事业的热情与坚定。

1961年,3月16日,陈赓因病去世,年仅58岁。

当周恩来听闻这一消息时,内心深感悲痛,他更是在自己的回忆中曾说,陈赓是他最亲密的战友,是他生命中的重要存在。

两人共同经历的那些岁月,早已刻在了他们的心中,成为无法割舍的记忆。

陈赓的离去,带走了那份曾经并肩作战的力量,但他的精神和情谊,将永远留在周总理的心底,成为他一生中最宝贵的财富。

这段革命岁月中最真挚、最深厚的友谊,已经超越了生死,成为了历史长河中永不磨灭的一部分。