芬兰作为北约新晋成员,面对当前俄乌冲突和欧洲安全形势,自然对俄罗斯的态度格外强硬。司徒步总统的发言似乎顺应了北约的集体立场,试图通过抨击俄罗斯在联合国中的角色,来表明芬兰在国际事务中不可忽视的立场。尤其是在芬兰最近加入北约的背景下,其表达对俄罗斯的不满和呼吁改革安理会的姿态显得顺理成章。

安理会自联合国成立以来,一直被视为维护全球和平与安全的核心机构。作为联合国安理会的常任理事国,美国、俄罗斯、中国、英国、法国享有一票否决权,这在二战后形成的全球权力结构中起到了至关重要的作用。然而,随着全球局势的演变,尤其是在新兴大国如印度、巴西、日本、德国等国家日益崛起的背景下,安理会的代表性和合法性受到了质疑。

要理解为何现行安理会的结构如此坚固,我们必须追溯到联合国的前身——国际联盟(国联)。一战后,国联成立,旨在通过国际仲裁来防止战争。然而,由于大国的缺席及其执行力薄弱,国联未能阻止二战的爆发。二战后,国际社会吸取了国联失败的教训,创建了联合国,并赋予安理会常任理事国一票否决权,以确保大国在重大国际事务中拥有决定权。

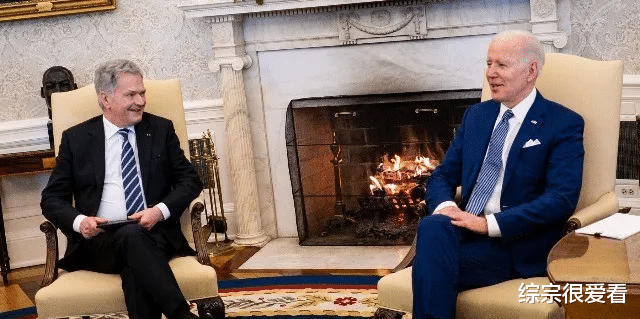

在现实国际政治中,一票否决权成为常任理事国维护自身核心利益的重要工具。无论是美国在中东的军事干预,还是俄罗斯在乌克兰问题上的行动,常任理事国的否决权都让这些行动在联合国层面无法被定性为侵略行为。米勒的言论无疑表明了美国对这一现实的清醒认知——即使美国有意削弱俄罗斯在安理会中的地位,甚至想要将其踢出五常,这也几乎是不可能的。

尽管各国对安理会改革的呼声从未间断,尤其是在新兴大国崛起的背景下,全球力量格局发生了重大变化,但真正动摇五常结构的改革几乎没有现实可能性。原因在于,现有的常任理事国不会轻易放弃手中的权力,尤其是一票否决权。即便是美国,作为全球唯一的超级大国,也深知取消否决权意味着失去对联合国决策的绝对控制力。

司徒步总统的呼吁或许能够在短期内引发关于安理会改革的讨论,但从长远来看,改革的道路依然艰难。正如米勒所言,“现实些,别搞那些不可能的事。”五常的结构虽备受争议,但在可预见的未来,它依然将是国际秩序的基石。而各国如何在这一结构内平衡自身利益,或许才是更加现实和紧迫的挑战。