娱乐圈的两种生存姿态——张译与富大龙的镜像

喧嚣的流量时代,娱乐圈如同一个巨大的名利场,充斥着光鲜亮丽的明星、层出不穷的热点和永不停歇的追逐。在这个名利场中,演员们如同棋子,或主动或被动地参与着这场游戏。

有人追逐流量,有人坚守艺术,不同的选择造就了不同的命运。张译和富大龙,恰似这盘棋局中的两个极端,一个被裹挟在时代的洪流中挣扎前行,一个则固执地坚守着自己的艺术理想,他们的故事,映射出当下娱乐圈的真实生态,也引发我们对演员生存状态的深刻反思。

引言:流量时代下的演员困境

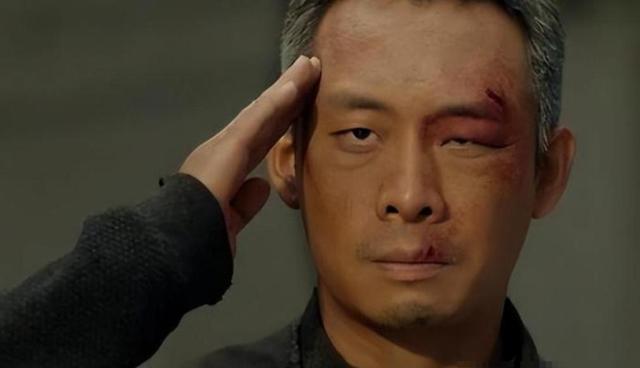

2023年,一部《狂飙》火遍大江南北,剧中饰演安欣的张译也再次成为大众关注的焦点。然而,与剧集的火爆形成鲜明对比的是,张译在宣传上的“冷淡”态度。

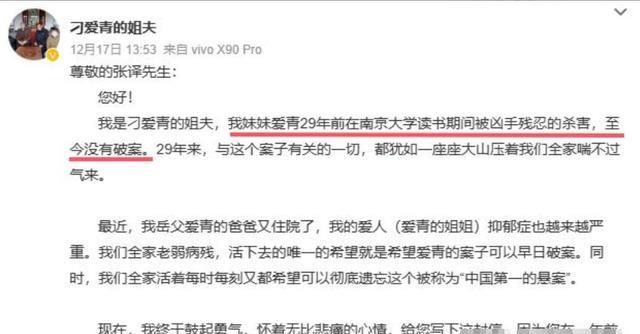

从鲜少发布宣传动态,到收官后删除仅有的宣传微博,再到缺席剧组的各种活动,一系列举动引发了网友的诸多猜测和质疑。紧接着,悬疑剧《他是谁》的播出又将张译推上了舆论的风口浪尖,剧中关于“南大碎尸案”的改编引发争议,尽管责任不在张译,但他作为主演依然无法独善其身,被受害者家属公开点名,形象受到一定影响。

这一连串的事件,将张译置于一种尴尬的境地,也暴露出流量时代下演员所面临的困境。在这个流量至上的时代,演员的价值似乎不再仅仅取决于演技,而是与流量、曝光度、话题度紧密相连。

与张译形成鲜明对比的是富大龙,这位凭借电影《天狗》斩获华表奖、金鸡奖、华语电影传媒大奖三料影帝的实力派演员,却始终保持着低调的行事风格,远离流量的喧嚣,默默耕耘于自己的艺术世界。张译和富大龙,一个身处流量的漩涡中心,一个则游离于主流之外,两种截然不同的生存姿态,如同娱乐圈这面镜子上的两个镜像,映照出这个时代的复杂与矛盾。

他们究竟是如何在名利场的浪潮中选择自己的航向?又将面临怎样的挑战和机遇?这两种生存姿态的背后,又隐藏着怎样的时代困境?

张译:被裹挟的“流量棋子”

“不合群”的争议:

《狂飙》的热播,让张颂文、高叶等配角迅速走红,各种宣传活动、采访邀约不断,而作为男主角的张译却显得格外“安静”。他不但没有像其他主演一样积极参与宣传,反而在剧集收官后删除了之前发布的宣传微博,这种“反常”举动自然引发了外界的种种猜测。

有人质疑他耍大牌,有人揣测他与剧组不和,甚至有人编造他霸占戏份、轧戏等谣言。网络上充斥着各种真假难辨的信息,将张译推向了舆论的漩涡。

《他是谁》的播出,再次将张译卷入争议之中。尽管剧中关于“南大碎尸案”的改编并非张译的责任,但他作为主演却成为了众矢之的,被受害者家属公开点名,形象遭受重创。

这无疑加剧了张译在公众面前的尴尬处境,也让他再次成为舆论关注的焦点。

两次事件,看似独立,实则都指向了同一个问题:在流量为王的时代,演员该如何自处?是顺应潮流,积极参与宣传炒作,还是坚守本心,专注于作品本身?张译的选择,显然与前者背道而驰,也因此付出了代价。

争议背后的真相:

面对外界的质疑和猜测,《狂飙》剧组很快发布声明,澄清了张译耍大牌、轧戏等不实传闻。声明中指出,张译不仅没有耍大牌,反而为剧组做出了很多贡献,例如警戒线对垒的创意、协助其他演员排戏、设计道具等等。

张译的经纪公司也发布声明,谴责网络上的造谣行为,并表示将通过法律手段维护张译的合法权益。

这些澄清,逐渐还原了张译在《狂飙》剧组的真实状态,也让人们开始反思:我们是否过于轻易地相信了网络上的流言蜚语?是否对张译的“不合群”存在误解?

事实上,了解张译的人都知道,他一直以来都保持着低调的行事风格。他不喜欢参加综艺节目,很少接受采访,也很少在社交媒体上发布个人动态。

这种低调的作风,与他早年的经历不无关系。他曾因外貌被嘲讽,被初恋女友的母亲戏称为“脸被别人坐扁了”,这些经历让他更加注重内在的提升,也让他对娱乐圈的浮华保持着一定的距离。

与其说张译“不合群”,不如说他更专注于演员的本职工作——演戏。他把更多的时间和精力投入到角色的塑造中,而不是追逐流量和曝光度。

在流量至上的时代,这种专注显得有些“格格不入”,但也正是这种专注,让他塑造了一个又一个令人印象深刻的角色。

流量时代的无奈:

张译的困境并非个例,而是流量时代下许多演员共同面临的难题。在这个时代,流量成为了衡量演员价值的重要标准,甚至超越了演技本身。

演员们不得不花费大量的时间和精力去经营自己的社交媒体账号,参与各种综艺节目,制造话题,博取眼球。

这种现象,一方面反映了市场对流量的追逐,另一方面也反映了观众对娱乐的渴求。在这个信息爆炸的时代,人们的注意力越来越分散,越来越难以被长时间地吸引。

只有不断制造新鲜感,才能保持热度,才能获得更多的关注和资源。

然而,这种对流量的过度追求,也带来了一系列负面影响。一些演员为了获得流量,不惜制造噱头,炒作绯闻,甚至不顾作品质量,只求快速变现。

这种急功近利的做法,不仅损害了演员自身的形象,也败坏了整个行业的風气。

张译的“不合群”,恰恰是对这种流量至上现象的无声反抗。他用自己的行动表明,演员的价值不仅仅在于流量,更在于演技和作品。

然而,在流量的裹挟下,他也不得不面对现实的无奈。他可以不参与炒作,不制造话题,但却无法阻止外界的评判和质疑。

观众爱他的角色,却又对他“不合群”的行为指指点点。这不禁让人反思:我们究竟需要什么样的演员?是流量明星,还是实力派演员?我们看演员,究竟是看戏,还是看戏外那些八卦?

富大龙:坚守的“文艺清流”

“影帝”的低调:

与张译的“热闹”相比,富大龙的名字显得有些陌生。即使是看过他作品的观众,也很少能在娱乐新闻中看到他的身影。

这位曾凭借电影《天狗》一举拿下华表奖、金鸡奖和华语电影传媒大奖三项影帝桂冠的实力派演员,却始终保持着低调的行事作风,远离流量的喧嚣,默默耕耘于自己的艺术世界。

富大龙的低调,并非刻意为之,而是源于他对演员职业的纯粹理解。他认为,演员的职责是塑造好角色,用作品说话,而不是通过炒作和曝光来博取关注。

他挑选剧本非常严格,注重角色的深度和内涵,而不是片酬的高低和流量的大小。据悉,他曾经因为长时间没有合适的剧本而陷入经济困境,甚至不得不去送外卖维持生计,但他依然没有为了赚钱而降低自己的艺术标准。

这种对艺术的执着追求,让富大龙在娱乐圈显得格外“另类”。在这个流量为王的时代,他就像一股清流,静静地流淌在喧嚣的名利场之外。

纯粹的艺术追求:

富大龙的艺术追求,不仅仅体现在他对剧本的严格选择上,更体现在他对角色的精雕细琢上。他对待每一个角色都非常认真,会深入研究角色的背景、性格、内心世界,力求将角色塑造得真实可信、有血有肉。

在电影《天狗》中,他饰演的护林员李天狗,是一个性格复杂、内心充满矛盾的人物。为了演好这个角色,富大龙深入山区体验生活,与当地村民同吃同住,观察他们的生活习惯和言行举止。

他甚至为了表现李天狗的沧桑感,刻意晒黑皮肤,让自己看起来更加贴近角色。

这种对角色的投入和付出,让富大龙的表演充满了感染力,也赢得了业内人士和观众的一致认可。他用自己的行动证明,真正的演员,是用灵魂去演戏,而不是用技巧去表演。

理想与现实的冲突:

然而,在流量至上的时代,富大龙的这种纯粹的艺术追求,也面临着现实的挑战。他的低调作风,让他难以获得更多的关注和资源。

他的作品虽然质量上乘,但却很难像流量明星的作品那样获得广泛的传播和讨论。

在这个市场经济主导的时代,流量意味着关注度,关注度意味着商业价值。一个演员如果没有流量,就很难获得好的剧本、好的导演、好的制作团队,也就很难创作出更多优秀的作品。

富大龙的坚持,无疑是一种理想主义的体现。他可以为了艺术而放弃名利,但艺术也需要一定的物质基础来支撑。

在理想与现实的冲突中,他该如何平衡自己的艺术追求与现实需求?这是一个值得深思的问题。

两种姿态的反思:演员的选择与时代的困境

张译和富大龙,两种截然不同的生存姿态,并非简单的对错之分,而是时代背景下不同选择的体现。张译身处流量的漩涡中心,不得不面对市场的压力和规则,他的挣扎和无奈,是许多演员的共同写照。

富大龙则选择坚守自己的艺术理想,远离名利的喧嚣,他的坚持和纯粹,在当今娱乐圈显得尤为珍贵。

这两种姿态,也反映了演员在流量时代的主体性问题。是被动地接受规则,被市场和流量裹挟,还是主动地坚守原则,用作品说话?这是一个需要每一位演员认真思考的问题。

与此同时,观众、资本和舆论也对演员的生存状态产生了重要的影响。观众的喜好和关注点,资本的逐利性和市场导向,舆论的评价和引导,都深刻地影响着演员的选择和发展方向。

在一个健康的行业生态中,应该鼓励演员专注于作品创作,而不是过度追求流量和曝光。应该给予那些有演技、有实力的演员更多的机会和支持,而不是让他们被市场和流量所埋没。

结语:作品说话的时代何时回归?

张译和富大龙的故事,引发了我们对娱乐圈现状的思考:我们究竟需要什么样的演员?什么样的娱乐圈?

我们需要的是那些用作品说话的演员,是那些能够塑造经典角色、传递正能量的演员。我们需要的是一个更加健康、更加良性的娱乐圈生态,一个能够让真正有才华的演员脱颖而出的环境。

作品说话的时代,何时才能真正回归?这不仅需要演员自身的努力和坚持,也需要观众、资本和舆论的共同努力。只有当我们不再盲目追逐流量,不再以流量论英雄,才能让那些真正用心创作的演员获得应有的认可和尊重,才能让中国影视行业迎来更加美好的未来.我们期待着那一天的到来,期待着看到更多像张译、富大龙这样优秀的演员,用他们的作品,为我们带来更多感动和启迪。