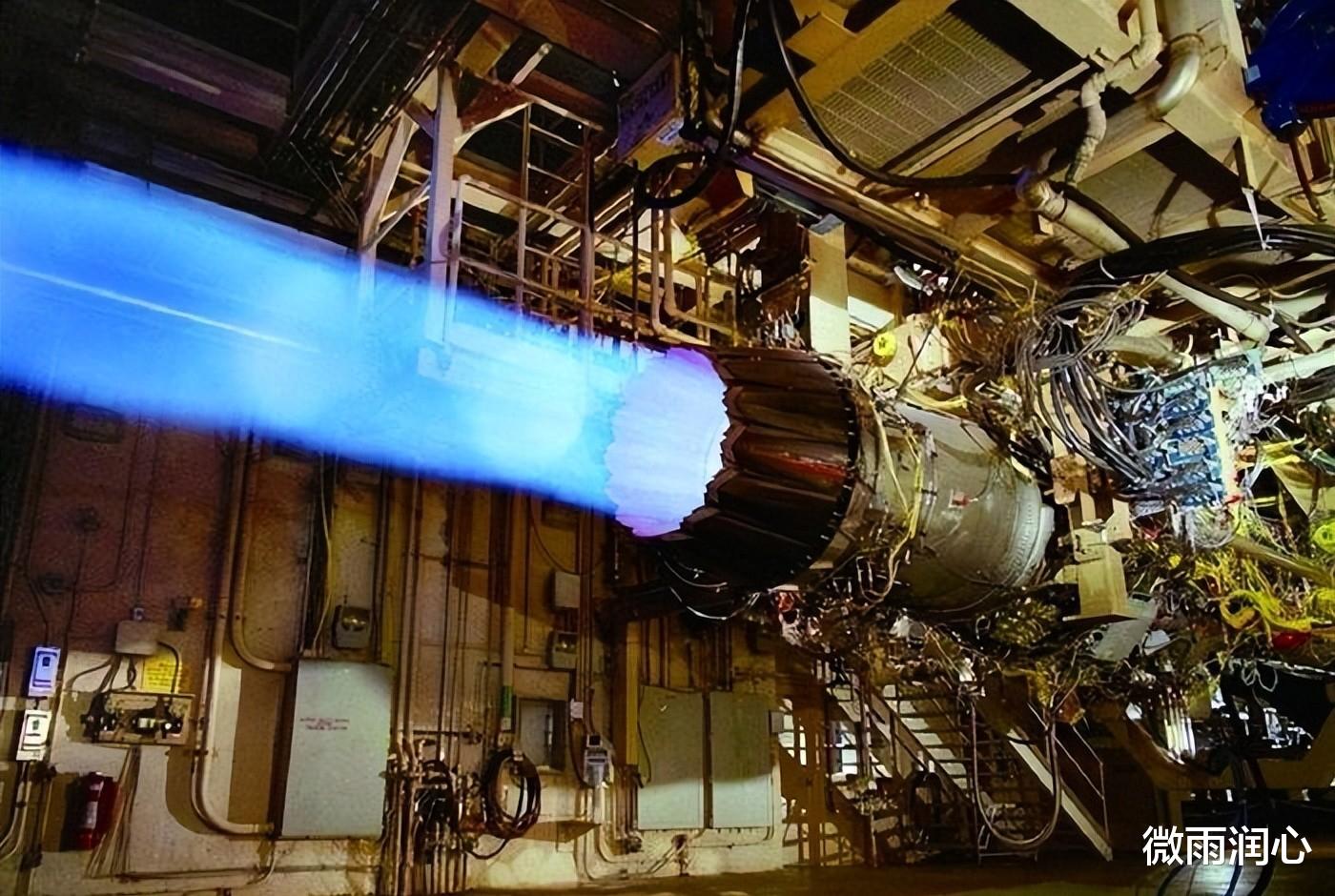

这可不是什么科幻小说桥段,而是活生生的现实。最近,消息传出,美国马赫工业公司研发的垂直起飞巡航导弹,居然用上了中国制造的发动机!这消息一出,就像一颗炸弹,炸开了锅。美国,这个号称拥有全球最先进军工技术的国家,其“美国制造业骄傲”的形象,竟被自家公司亲手砸了!这背后究竟隐藏着什么不为人知的秘密?

咱们先别急着拍桌子骂娘,冷静分析一下。马赫公司,一家初创的军工企业,雄心勃勃地想要研发一款划时代的垂直起飞巡航导弹。这玩意儿,技术难度那是相当高,研发周期长,成本更是天文数字。而马赫公司,它可不是什么财大气粗的巨头,资金链紧张,时间更是紧迫。 你想啊,军方订单可是要按时交付的,延期一天,可能就要面临巨额罚款,甚至项目泡汤!所以,他们必须得想方设法加快研发速度,降低成本。

这就是关键了。你想想,面对时间和金钱的双重压力,如果能找到性价比更高的发动机,谁会傻乎乎地自己从头开始研制呢?这可不是简单的“爱国情怀”能解决的问题,而是关乎企业生死存亡的现实选择。中国,在这个领域,恰恰提供了价格实惠、性能尚可的发动机。这对于马赫公司来说,简直是雪中送炭,救命的稻草!

> 这可不是简单的商业行为,更是一个残酷的现实写照:美国军工行业,尤其是初创企业,也面临着资金链紧张、技术瓶颈、研发周期漫长等诸多挑战。 他们需要在激烈的竞争中快速成长,生存下去,而这往往意味着需要做出一些艰难的抉择。

当然,你可能会说,用中国发动机,这风险也太大了!没错,这确实有巨大的安全隐患。技术泄露、质量问题、甚至是潜在的“后门”,这些都是不得不考虑的因素。但是,在商业利益面前,在时间紧迫的压力下,这些风险似乎都被相对弱化了。 这就像一个赌徒,明知赌博有风险,却依然义无反顾地跳进这个火坑,不为别的,只为求得一线生机。

更让人深思的是,这仅仅是冰山一角。美国对中国小型航空发动机的依赖,其实远比我们想象的要深。特别是俄乌冲突爆发之后,这种依赖更是急剧加深。大量订单涌向中国,这可不是什么偶然事件,而是长期积累的结果。

> 这不仅体现在导弹发动机上,还蔓延到其他领域,比如四足和双足机器人。这些机器人的作动器,也 increasingly relied on 中国制造的部件。

这背后反映出的,是美国军工产业链的某种“空心化”趋势。在一些细分领域,美国的技术优势并不像表面上看起来那样强大,甚至在一些关键部件上,已经对中国产生了依赖。

这其实并非美国的专利,全球化背景下,产业链的转移和重组是不可逆转的趋势。任何国家,任何产业,都可能面临类似的困境:为了节省成本,加快速度,你不得不依赖其他国家的技术或产品。

但这同样也为我们敲响警钟:美国“制造业骄傲”的光环,并非坚不可摧,它也存在着脆弱的一面。而这种脆弱,往往隐藏在看似繁荣的表象之下。 这更是一场关于国家竞争力,关于产业安全,关于全球化时代产业重塑的深刻思考。

所以,别只盯着“中国制造的发动机”这一个点,我们需要更全面,更深入地看待这个问题。这不仅仅是一个简单的商业事件,它反映出复杂而深刻的国际政治经济关系,以及美国军工产业自身面临的挑战和困境。

这究竟是机遇还是挑战?是进步还是倒退?我想,这需要我们每个人都仔细思考,认真探讨。

最后,我想问问大家,你们怎么看待美国军工产业对中国技术的依赖?这是否意味着“美国制造”神话的终结?欢迎在评论区留言,一起讨论!