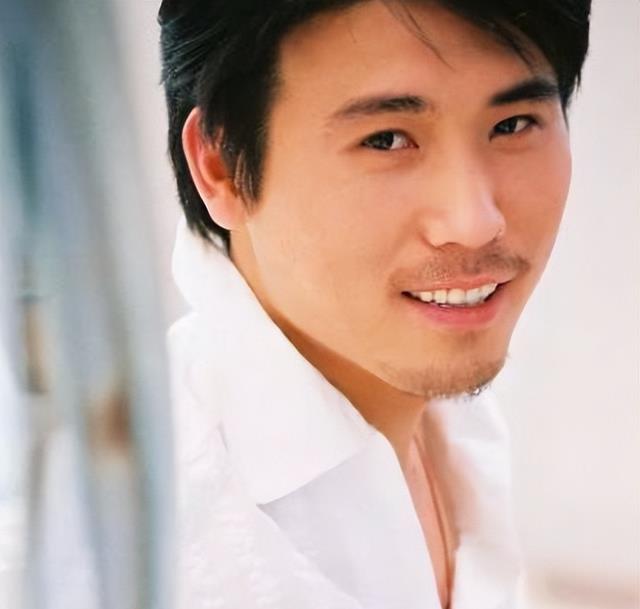

有一种痴情叫李乃文

从童年到中戏:艺术种子的萌芽与生长

五岁的李乃文蹲在天津人民艺术剧院的木地板缝隙间,数着舞台灯光投射在地面的光斑。

这个场景像极了他人生剧本的隐喻——在艺术与现实交错的缝隙中,他找到了属于自己的生命坐标。

母亲在台上演绎着别人的悲欢离合,台下的小男孩却把舞台当作魔法世界,演员们变换的戏服在他眼中如同会说话的云彩。

九十年代的天津卫,空气里飘着煎饼果子的香气与相声段子的余韵。

少年李乃文背着书包穿过曲艺茶馆林立的街道时,总能听见单田芳的评书从老式收音机里流淌出来。

这种浸入式艺术熏陶,让他形成了独特的表演基因——既能驾驭话剧舞台的诗意张力,又懂得市井生活的烟火气。

清晨六点的练功房里,他对着斑驳的镜子反复练习眼神流转,直到朝阳将镜面镀成金色。

从话剧舞台到影视荧幕:艺术生命的两次绽放

1998年《恋爱的犀牛》排练现场,李乃文正蹲在道具箱上啃煎饼。

这个看似即兴的创作,实则暗含着他对话剧艺术的深刻理解——在解构与重构之间寻找戏剧张力。

韩国巡演时,他特意观察当地观众的反应,发现即使语言不通,肢体表演的感染力依然能穿透文化隔阂。

转战影视圈的过程犹如破茧重生。

在《集结号》的爆破戏片场,他坚持不用替身,满脸煤灰地匍匐前进时,忽然顿悟了方法派表演的真谛——不是扮演角色,而是成为角色。

这种艺术自觉,让他在《我不是药神》中仅用三场戏就立住了医药代表的复杂人格。

戏里戏外的情路蹉跎:当暧昧成为行为艺术

《爱情的牙齿》片场那场著名的NG吻戏,成为解析李乃文情感世界的关键切片。

他们后来在综艺节目中的互动,像极了王家卫电影里的暧昧叙事——欲说还休的眼神,刻意保持的半步距离,构成当代娱乐圈最耐人寻味的关系范本。

当狗仔镜头捕捉到两人同出电梯的瞬间,网络空间立即展开全民编剧大赛。

这让人想起安迪·沃霍尔的预言:在未来,每个人都能成名15分钟。

知天命之年的幸福密码:婚姻里的自由与边界

48岁那场低调的婚礼,李乃文特意选择在话剧《恋爱的犀牛》首演纪念日举办。

这个浪漫到骨子里的细节,暴露出他深藏的老派文艺灵魂。

这种强调个体独立性的相处哲学,恰好回应了当代年轻人对亲密关系的深层焦虑。

这种将生活智慧升华为方法论的能力,或许正是他迟来婚姻稳固的秘诀。

结语

站在知天命之年的门槛回望,李乃文的人生轨迹恰似他钟爱的契诃夫戏剧——没有惊天逆转的剧情,却在平淡中见惊雷。

从话剧舞台到影视荧幕,从情感蹉跎到婚姻圆满,他始终保持着艺术家的敏感与市井百姓的达观。

当新作《胜券在握》的片场花絮流出,我们依然能看见那个五岁男孩眼里的星光——那是历经岁月淬炼却从未熄灭的艺术初心。