在《看见》一书中,张德芬说:

“一个人总是看自己想要什么,却很少注意别人要什么。”

我们每个人都是自私的,都希望自己的需求被满足。

如果你只站在自己的角度看问题,只会导致关系破裂,矛盾丛生。

所以能洞察别人的真实需求,拿掉自以为是,才是建立良好关系的基础。

你或许听过这样一句话:“人生最大的痛苦之一,就是想得到的东西却得不到。”

这句话道出了人们内心的渴望和失望。

而这种渴望和失望的根源,往往源于对他人需求的理解不足。

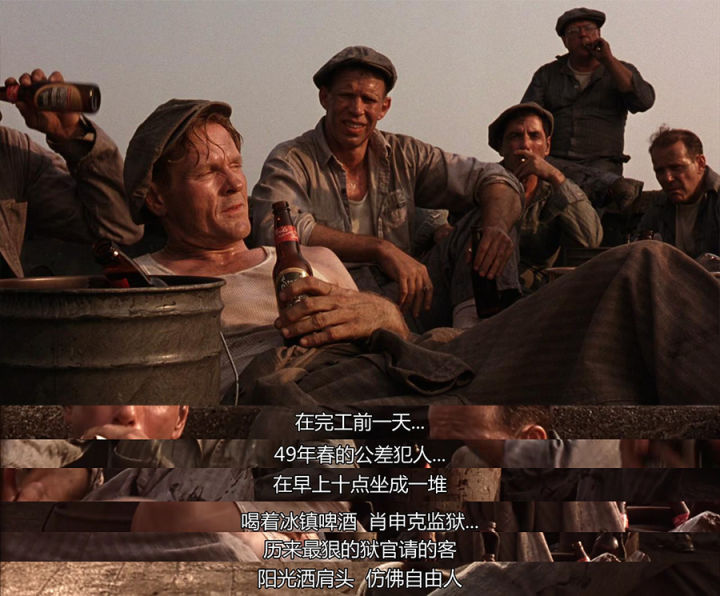

在电影《肖申克的救赎》中,有这样一幕。

主角安迪被关进了监狱。

他无意间听到监狱官(克兰西·布朗饰)在讲有关税金的事。

安迪说他有办法可以使监狱官合法地免去这一大笔税金,做为交换,他要为十几个犯人朋友每人争取三瓶啤酒。

两天后,他们坐在夕阳下的屋顶,喝着啤酒,瑞德说多年来,他第一次感受到了自由的感觉。

由于安迪精通财务方面的知识,很快使他摆脱了狱中繁重的体力劳动和其它变态囚犯的骚扰。

不久,声名远扬的安迪开始为越来越多的狱警处理税务问题,甚至孩子的升学问题也来向他请教。

安迪能够得到自己的需求:“成功摆脱繁重的体力劳动和其他囚犯的骚扰”,正是因为他看到了狱警的需求:“金钱”。

站在对方的角度,理解对方、倾听对方。

如果你能找到对方语言下真实的需求,接下来的沟通必定会顺风顺水。

也只有这样,我们才能够更好地与他人相处,建立良好的人际关系。

看见别人的付出/我曾经看见过这么一个故事。

丈夫每天听妻子抱怨,说料理家务,洗洗涮涮,负责一家人的一日三餐有多辛苦

他无法理解,不过是一些家庭琐事有什么好辛苦的,两人为此大吵了一架。

丈夫气不过,就亲自投入到“生活琐事”中。

结果本来丈夫以为很快能做完的“琐事”,居然花费了他一整天的时间才勉强做完。

送孩子上学后,去买菜,用了快1小时才匆匆结束,还遗漏了不少必需品。

提着沉重的购物袋走回家,才知道妻子常说的“提东西很累”并非夸大其词。

回家后,切肉分装耗时1个多小时,做饭及餐后厨房整理又用去1个多小时。

洗衣、拖地、打扫,再花费1.5小时。

这一整天,家务琐事占据了丈夫5个多小时。

“若非这次亲身经历,我可能永远无法真正体会到她的不易。”丈夫说道

这次亲身体验,也让丈夫清晰感受到了妻子平日里的辛劳和付出。

在意识到自己的自私和自大后,他主动示好并分担家务,最终两人重归于好。

德国心理治疗师伯特·海灵格说过:“良好的沟通都源于一份看见感。”

及时看到并感谢对方的努力与付出,就能避免很多不必要的争吵和矛盾。

看见别人的情绪/很多人在沟通的时候并不是在表达他的诉求,而是在表达他的情绪。

想要理解别人,首先要做的是理解对方的情绪。

理解了对方的情绪,才能让沟通变得更加顺畅。

有一句话是这么说的:“与人沟通时,70%是情绪,30%是内容”

小李和小张在公园里争吵。

起初,他们的谈话似乎只是围绕一个日常话题,但很快,语气变得尖锐,情绪逐渐升高。

小李抱怨工作的压力让他感到窒息,而小张则认为小李应该更加积极地寻找解决方案而不是抱怨。

他们实际上并不是在交流问题本身,而是在表达他们的情绪——压力和挫败感。

小李的焦虑和不安通过抱怨的方式释放出来,而小张完全没有看见小李的意图和感受,反而在批判和否定小李,导致小李的情绪没有释放,并且进一步激化了矛盾。

及时看见对方的情绪需求,善意的情绪互换,并给与理解和支持。

一旦对方觉得你懂他,你说的话就是他想听的话!

“看见”不仅仅是一种视觉上的感知,更是一种心灵上的共鸣。

当我们真正能够看见对方时,我们就已经迈出了沟通的第一步。

学会用心去观察、倾听和体会他人的需求、付出以及情绪,就能更好地与他人建立起深厚的联系。

希望每个人都能成为一个善于“看见”的人,让每一次交流都能成为一次美好的相遇。