最近,一则关于秦始皇陵甬道旁日文石碑被砸的消息,像一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪。一块象征着中日友好交流的石碑,为何会引发如此强烈的争议,甚至最终落得被砸毁的命运?这其中,究竟隐藏着怎样的历史纠葛和复杂情感?

石碑的来龙去脉

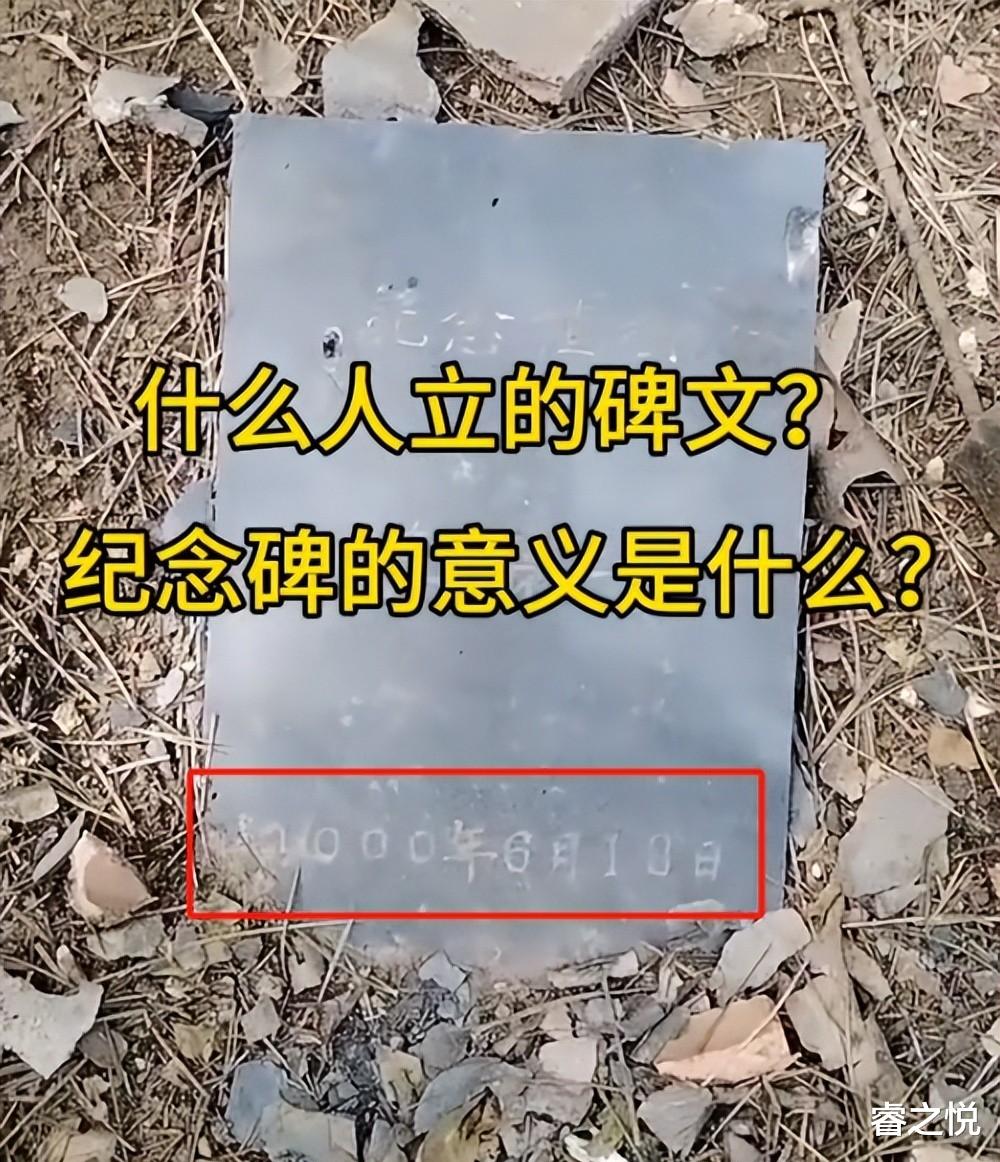

事情是这样的,有游客在参观秦始皇陵时,在甬道旁发现了一块刻有日文的石碑。这块石碑据说是多年前,中日友好交流时期种植的,原本是象征着两国人民友谊的象征。结果,这块碑却让一些游客觉得“刺眼”,一些人认为不应该在象征中国历史的秦始皇陵出现这样的“外国印记”,于是一怒之下,就将石碑给砸了。这事儿发生之后,陵园方面也很无奈,只能表示这是历史遗留问题。一块存在了约24年的石碑,为何会在今天引发如此激烈的反应?

历史的伤痕,民族的记忆

要理解这件事,我们首先要回顾一下中日关系的历史。想当年,两国也曾有过蜜月期,文化交流、经济合作搞得热火朝天。但是,我们不能忘记,更不能回避的是,近代史上,日本对中国发动的那场惨无人道的侵略战争!那场战争给中国人民带来了深重的灾难,无数的生命被夺走,无数的家庭支离破碎。这段历史,就像一道深深的伤疤,刻在了每一个中国人的心中。

还记得臭名昭著的“八纮一宇塔”吗?那是日本侵略者在二战期间,为了宣扬他们的殖民统治,在被侵略国家和地区建造的。这些塔,是日本侵略扩张的铁证,也是对被侵略国家人民的侮辱。虽然秦陵的日文石碑和“八纮一宇塔”性质不同,但是,对于一些人来说,看到秦始皇陵出现外国文字,还是会触动那根敏感的神经,唤起那段痛苦的历史记忆。

文化符号,谁说了算?

秦始皇陵,那是什么地方?那是中国第一位皇帝的陵寝,是中华文明的象征!在中国人民心中,秦始皇陵代表着我们悠久的历史和灿烂的文化。在这样一个神圣的地方,出现一块刻有日文的石碑,难免会让人觉得有些格格不入。这不仅仅是语言的问题,更是文化认同的问题。有人会觉得,这块石碑的存在,是对中国文化主权的一种侵犯。

当然,也有人会说,中日友好交流很重要,我们不能总是活在历史的阴影里。但是,我们需要反思的是,这种友好交流是否应该以牺牲民族情感为代价?是否应该忽略历史的伤痛? 文化交流,应该建立在互相尊重的基础上,而不是强行地将自己的文化符号,插入到别人的文化圣地。

民众的愤怒,园方的无奈

对于游客来说,花钱来参观秦始皇陵,是想感受我们中华文明的博大精深,是想缅怀我们伟大的历史人物。结果,冷不丁地看到一块日文石碑,心里肯定会不舒服。就像一位网友说的:“我带着孩子来参观,是想让他了解我们自己的历史文化,不是来看什么中日友好的!”在这样的语境下,这块石碑的存在,就显得有些“不合时宜”了,自然会引起民众的不满。

面对这样的情况,园方也很无奈。毕竟,这块石碑是历史遗留问题,是当年中日友好交流的产物。如果贸然移除,可能会引发外交风波。但是,如果继续保留,又会激化民众的民族情绪,影响参观体验。这真是一个两难的选择。

如何在历史与现实之间找到平衡点?

那么,我们应该如何看待这件事呢?我觉得, 既要尊重历史,也要面向未来;既要维护民族情感,也要促进国际交流。

首先,我们不能忘记历史,不能否认日本侵华战争给中国人民带来的伤害。这段历史,是我们民族的集体记忆,是我们前进的动力。其次,我们也要看到,中日友好交流对于两国的发展,对于世界的和平,都具有重要的意义。我们不能因为历史问题,就一概否定两国之间的交流与合作。

那么,具体到秦陵日文石碑这件事,我建议园方可以采取以下措施:

1、设立专门区域展示中日友好交流的历史文物或资料。 这样,既能展示两国友好的历史,又能避免在秦始皇陵这样的敏感地点,引发不必要的争议。

2、对石碑进行说明,介绍其历史背景和象征意义,避免产生误解。 可以在石碑旁边设立一个说明牌,用中日两国文字,详细介绍石碑的由来和意义。这样,可以让游客了解石碑的历史背景,减少误解和反感。

3、也可以考虑将石碑移至其他更合适的地方,比如中日友好交流纪念馆。 这样,既能保留石碑的历史价值,又能避免在秦始皇陵引发争议。

总之,处理历史遗留问题,需要智慧,更需要耐心。我们需要在历史与现实之间,民族情感与国际交流之间,找到一个平衡点。只有这样,才能真正实现中日友好,才能共同创造美好的未来。

对于秦陵日文石碑事件,你有什么看法?欢迎在评论区留言,分享你的观点。让我们一起理性讨论,共同思考,为中日关系的健康发展,贡献自己的力量。