“舟行碧波上,人在画中游”,桂林漓江的烟雨景致,自古便是文人墨客笔下的灵感源泉。近日,新华社等多家媒体聚焦#烟雨漓江将中国水墨画具象化了#,薄雾轻笼的漓江山水,仿佛一幅流动的千年水墨长卷,吸引无数游客与艺术爱好者驻足。这场自然与文化的对话,不仅是对“文化中国行”主题的生动诠释,更揭示了中华美学中“天人合一”的深层哲思。

春日的漓江,薄雾如轻纱般笼罩江面,碧水蜿蜒于奇峰之间,山影朦胧如墨染,水波荡漾似笔触。游客乘竹筏穿行其中,恍若置身于一幅“空灵淡远”的写意山水画。这种独特的自然景观,被网友誉为“中国四大美景”之一——“雨桂林”,与夜上海、秋北京、雾重庆齐名。

科学视角:烟雨的形成源于漓江流域湿润的气候与喀斯特地貌的相互作用。春季冷暖气流交汇,水汽遇冷凝结成雾,与石灰岩山峰的棱角相映,恰好契合水墨画“虚实相生”的构图美学。

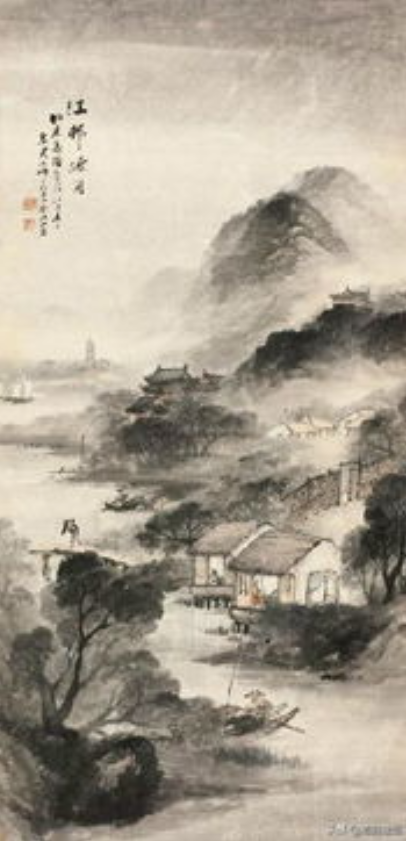

中国水墨画讲究“以形写神”,而漓江的烟雨山水正是这一理念的天然范本。艺术家笔下的漓江,常以留白表现云雾,以皴法勾勒山石肌理,以淡墨渲染水天一色。如南京博物院近期展出的《长江文明 万里流韵》百米长卷,便融合了漓江等长江流域的山水意象,将文物形态与水墨气韵结合,重现“山水即文化”的东方美学。

文化溯源:

诗画同源:唐代韩愈“江作青罗带,山如碧玉簪”的描绘,与宋代米芾“米点皴”技法异曲同工。哲学意境:道家“道法自然”的思想,在漓江山水间具象化为“不似之似”的艺术境界。

漓江不仅是美学符号,更是文旅产业的“黄金名片”。据统计,仅2023年春节黄金周,阳朔漓江景区便接待游客16.4万人次。兴坪古镇的竹筏漂流、九马画山的传说打卡、20元人民币背景的实景体验,让游客在互动中感受“山水即生活”的烟火气。

创新实践:

科技赋能:无人机航拍与VR技术还原烟雨动态,让无法亲临者亦能“云游画境”。生态保护:当地推行“限流预约”制度,平衡旅游开发与生态可持续性。

长江流域的文明史诗中,漓江作为珠江支流虽非主干,却以独特姿态参与文化交融。南京博物院“长江文明”特展中,艺术家嵇亚林以水墨重构文物,恰如漓江山水将自然符号升华为文化符号。策展人指出:“长江的每一朵浪花都是历史的回响,而漓江的烟雨则是东方美学的微观缩影。”

全球价值:漓江景观被联合国教科文组织评为“世界自然遗产”,其美学价值超越地域,成为中华文化对外传播的“柔性名片”。意大利摄影师马可·波罗曾感叹:“这里的美,让西方风景画显得苍白。”

结语:山水与人文的双向奔赴烟雨漓江的魅力,在于它既是自然的鬼斧神工,也是千年文化的沉淀与再生。从古人的诗意栖居到今人的文旅探索,从水墨丹青到数字艺术,漓江始终是连接过去与未来的桥梁。正如艺术家嵇亚林所言:“我们用画笔记录永恒的光芒,而漓江以它的烟雨,为人类文明长卷添上最灵动的一笔。”

旅行贴士:

最佳观赏期:3-5月春季烟雨季,晨昏薄雾最浓。文化打卡点:阳朔兴坪古镇(20元人民币背景)、九马画山、黄布倒影。艺术体验:南京博物院“长江文明”特展(展至2025年5月),可对比实景与艺术创作。