"开国上将晚年遭冷遇:住漏雨房坐吉普车,为何连杨得志都救不了他?"

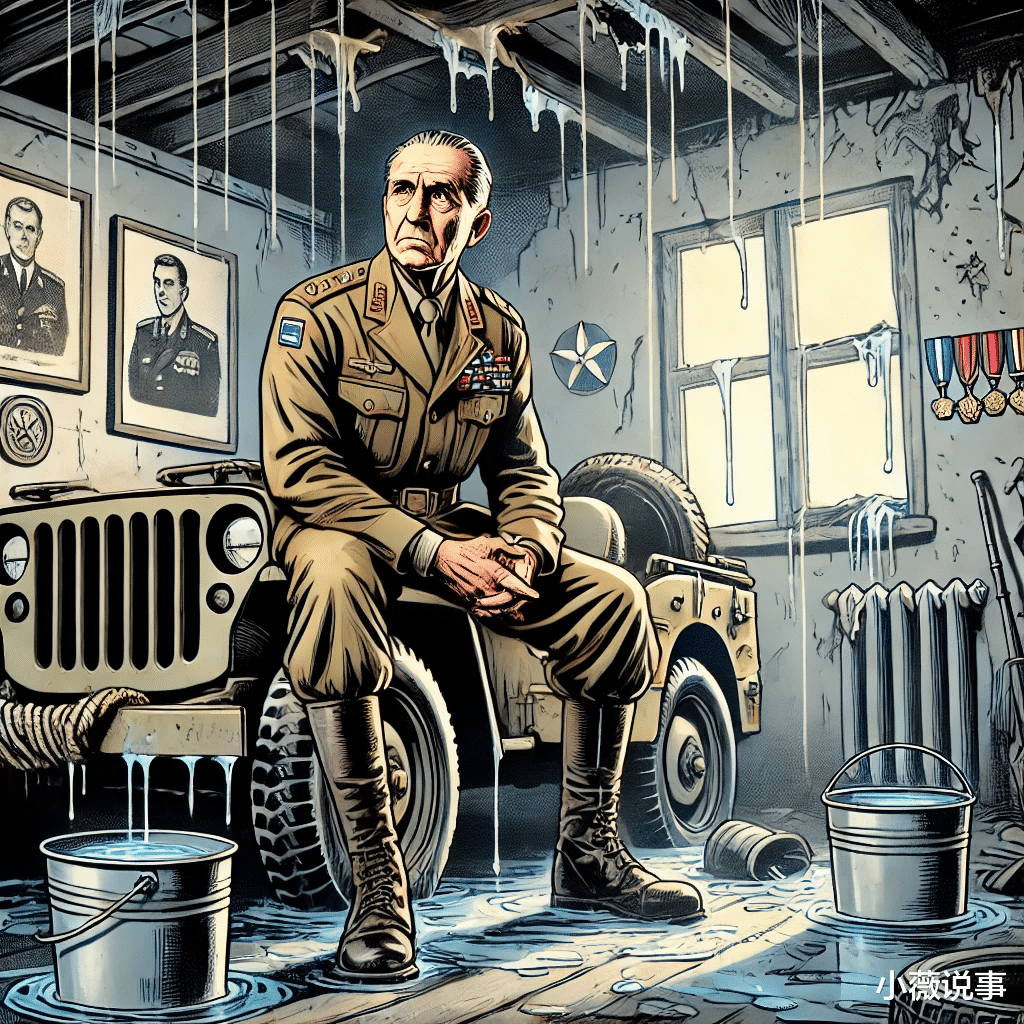

你见过开国上将的房子漏雨没人修吗?听说过革命功臣看病要挤吉普车吗?这不是虚构的电视剧情节,而是发生在开国上将陈士榘身上的真实遭遇。这位在淮海战役中运筹帷幄的"三野智囊",晚年竟因为一纸迟迟未下的审查结论,连基本待遇都成了问题。

提起陈士榘,军史爱好者会立刻想到洛阳战役的炮火连天。当年他带着部队用炸药包炸开城墙,硬生生啃下"固若金汤"的洛阳城,连国民党守将邱行湘被俘后都感叹:"你们用土办法破了洋工事。"可谁能想到,三十年后,这位工程兵司令的住房漏雨,报修单却在机关部门转成了"踢皮球"。儿子回忆里那句"吉普车颠得父亲伤口疼",听着就让人心酸——当年指挥千军万马的人,现在连辆像样的车都配不上。

特殊时期的政治风暴就像一台失控的绞肉机。陈士榘的遭遇并非个例,同期还有更多老干部被下放干校、关牛棚。但吊诡的是,他偏偏在风暴中心不降反升,1969年当选中央委员,进入军委办公会议。这种"反常"成了日后审查的伏笔——就像古代立过战功的将军,突然被御史参一本"结党营私",功劳簿转眼变成罪状书。1975年改任军委顾问看似平稳落地,实则是被架空的开端,所谓"建议权"不过是给老同志留的最后体面。

八十年代初的军队,正处在拨乱反正的阵痛期。杨得志接到老战友求助时,恐怕也挠头:两人都是井冈山下来的"红小鬼",论资历谁也不比谁差,可如今一个掌总参,一个连住房维修都搞不定。总后政委周克玉的介入更透着微妙——大军区正职之间本无隶属关系,但杨得志兼任的军委副秘书长头衔,让这场"待遇保卫战"多了几分体制内的人情世故。最终虽然恢复了配车和住房待遇,可那份迟到的审查结论,就像老房子墙上的水渍,擦掉了痕迹,散不尽霉味。

看着这段历史,总让人想起《红楼梦》里贾母说的"树倒猢狲散"。特殊年代扭曲的不只是是非观,更是人性本能。那些故意拖延维修的办事员,未必有多大恶意,不过是看风向的"精明"——审查没结论,万一日后定性为"有问题",现在殷勤帮忙岂不成了"划不清界限"?这种集体无意识的冷漠,比明刀明枪的斗争更伤人。

陈士榘晚年书房挂着淮海战役地图,常对来访者说:"打胜仗靠的是人心。"可当他为漏雨的屋顶较真时,不知是否想过,有时候人心比炮弹更难攻克?现在的年轻人总羡慕老革命享受待遇,可谁知道这些待遇背后,藏着多少不足为外人道的委屈?话说回来,要是当年您在场,敢给这位"有问题"的老将军修房子吗?