北京的一个寒冷早晨,小赵坐在他的特斯拉车里,准备在喧闹的市区开始他的新一天。

车窗外是泛着黄光的街灯和拥挤的自行车道,他将驾驶模式切换到新的FSD V13,轻轻放松了紧握方向盘的手。

这时,一辆电动自行车从侧面快速切来,自动驾驶系统突然介入,让小赵的车紧急刹车,险些惊出一身冷汗。

这种情况已经不是第一次发生,自从FSD V13更新后,不少车主都有过类似的“惊魂体验”。

FSD V13在中国遇到挑战特斯拉的自动驾驶系统在美国一直运作流畅,但到了中国,挑战立刻显现。

从繁忙的北京胡同到标识模糊的乡村小路,这套系统往往显得力不从心。

小赵的经历只是冰山一角,许多用户在网上反映,他们的车常常无法在复杂的路口正确识别车道,偶尔还会闯红灯或压实线。

这一切源于中国独特的道路环境和交通规则,这与特斯拉在美国积累的大量数据不尽相同。

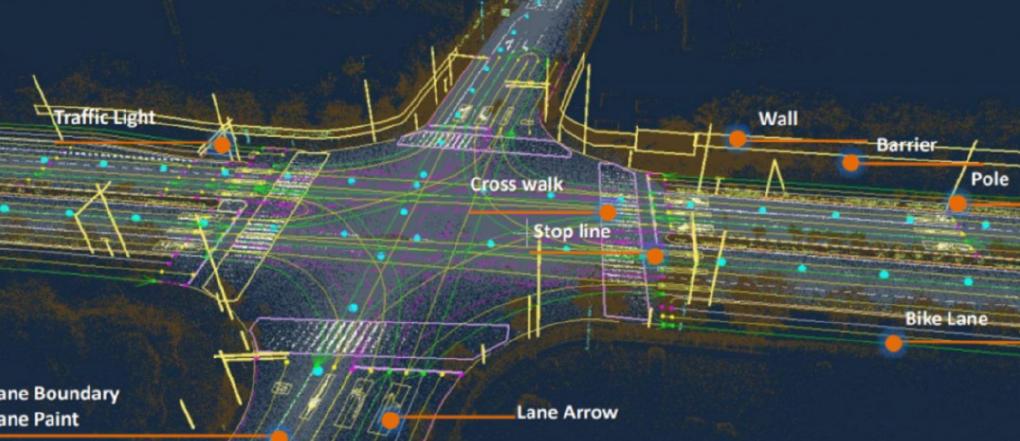

特斯拉依赖摄像头和视觉算法,但在缺乏强烈地面标识的情况下,这种方法在执行上出现了问题。

在北美,这种策略可能行得通,但在中国,可能就不那么适用。

数据限制与技术路线的困境

特斯拉面临的问题并不仅仅是技术上的,数据限制也给他们带来了不小的麻烦。

为了保护数据安全,中国要求汽车制造商将国内采集的数据存储在境内,不许随意传至境外。

这对特斯拉来说意味着,他们无法像在其他市场那样利用全球数据来训练和优化自己的算法。

尽管特斯拉通过“影子模式”来收集数据进行训练,但这种方式获取的数据实用性和多样性有限。

这不得不让人好奇,当跨国企业在中国遇到法律和技术阻碍时,他们该如何应对。

百度加入对特斯拉意味着什么

为了提升FSD V13的可靠性,特斯拉与百度展开合作,利用百度地图的高精度数据增强系统。

在百度工程师的帮助下,特斯拉希望能让自动驾驶系统在中国的复杂场景下表现更佳。

这种合作关系耐人寻味,因为马斯克曾公开表示特斯拉不需要依赖高精地图,而百度的角色恰恰绕过这一点,增加了地图带来的先验信息。

尽管如此,这种策略性合作也许是特斯拉在中国市场找到的有效出路之一。

本土化创新:跨国车企的必答题与其说特斯拉在中国面临挑战,不如说这是所有国际车企在全球化过程中必须面对的问题。

在不同地区,用户诉求、政策要求和道路条件都各有千秋,如何在全球技术标准与本土适应性之间取得平衡,决定了车企在当地市场的成败。

除了拥抱技术上的合作,特斯拉还需要建立更强大的本土研发能力,以适应不断变化的市场。

而竞争对手们,比如小鹏和华为,凭借对本地市场的深刻理解,已经略胜一筹。

小赵的特斯拉依然是那辆车,和全球其他特斯拉一样拥有相似的外观设计和基础构造。

但它驶过的道路,却承载了截然不同的科技探索之旅。

这提醒我们,科技的魅力不仅在于其创新能力,还在于它能否真正适应和服务于多样化的用户需求。

特斯拉与百度的合作不仅是市场策略,它也是一次关于技术与文化适应的探索。

如何将这些探索转化为长期可行的战略,是每一个志在全球市场的企业都需要认真思考的命题。

在未来,真正的竞争可能不再是某一项技术的优劣,而是企业适应变化和整合资源的能力。