近年来影视行业涌现出大量“提笔忘字”的尴尬场景。

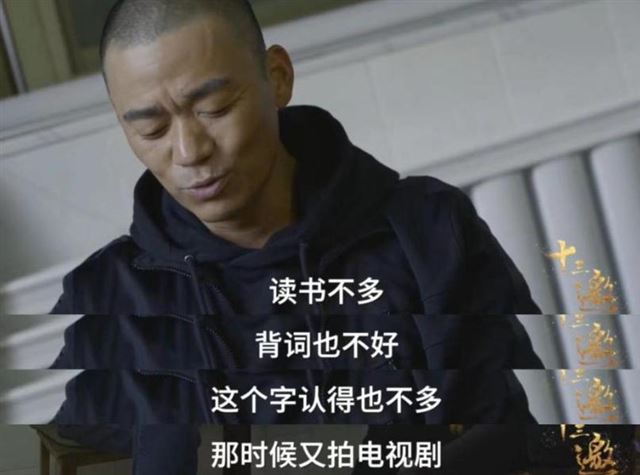

某顶流演员在直播中将“游”字少写一横,某当红小花分不清“行”字的两种读音,这些看似细微的失误折射出演员群体普遍存在的文化底蕴缺失。

演员最终拼的是文化底蕴,而不是粉丝给花多少钱。

全国政协委员冯远征在2025年全国两会期间的发言,为行业敲响警钟。

表演艺术本质上是对人类精神世界的深度探索。

北京人艺排练厅至今保留着焦菊隐导演的训诫:“演员要成为学者型艺术家。”

当年于是之为了塑造程疯子,研读《元曲选》百余卷;蓝天野塑造董必武时,手抄党史资料达二十万字。

这种治学态度与当下某些演员“临场翻剧本”的浮躁形成鲜明对比。

某古装剧拍摄现场曾出现演员将“破镜重圆”理解为“镜子碎了再粘起来”的荒诞解读,导致情感戏完全偏离剧本设定。

流量经济催生的快餐式创作模式正在瓦解表演艺术的根基。

据统计,2024年影视剧平均拍摄周期较十年前缩短40%,某平台自制剧甚至出现“三天背完三十集台词”的行业奇观。

这种工业化生产模式下,演员沦为台词复读机,失去对角色的深度思考。

某仙侠剧主演坦言:“拿到剧本先看吻戏在第几集,其他情节用提词器解决。”

这种创作态度直接导致近年影视作品出现“服化道精良,表演空洞”的怪象。

文化素养的缺失正在引发产业链连锁反应。

编剧团队为适应演员理解能力,不得不将剧本文学性降低30%;导演需要花费70%的排练时间解释基础历史常识。

某抗战剧拍摄期间,年轻演员反复询问“根据地是不是游戏里的安全区”,严重拖延拍摄进度。

更令人担忧的是,这种文化断层正在向新生代蔓延。

某表演院校学生问卷调查显示,65%的受访者认为“背熟台词就算完成角色塑造”。

行业生态重构的努力与成果行业生态重构需要多方协同发力。

北京电影学院2024年教学改革中,将《中国戏曲史》《世界文学经典》列为表演系必修课,课时量增加50%。

中国电视剧制作产业协会最新制定的演员评级体系,将文化考核权重提升至40%。

某视频平台推出“演技提升计划”,要求签约演员每年完成200小时的文化进修课程。

这些举措正在重塑行业价值导向,某青年演员通过系统学习,在历史剧《敦煌》中的表演获得学界认可,印证了文化积淀对艺术创作的决定性作用。

表演艺术的本质回归需要制度保障。

日本演艺界推行的“文化素养认证制度”值得借鉴,演员必须通过文史哲综合测试才能获得重要历史角色出演资格。

韩国影视产业建立的“剧本理解度评估体系”,将演员的文学解读能力纳入项目风险评估指标。

国内某老牌制片厂正在试点“双导师制”,为年轻演员配备表演指导和文化顾问,确保角色塑造的立体性和准确性。

“文化自信不是空中楼阁,它建立在对传统的深刻理解之上。”

冯远征在两会期间的发言,为行业转型指明方向。

在这场文化救赎运动中,观众审美提升成为重要推手。

豆瓣数据显示,2024年高评分剧集中,具有文化深度的作品占比提升至68%。

某网络平台发起的“寻找学者型演员”话题,累计阅读量突破20亿次。

市场反馈正在倒逼行业变革,某制作公司因启用文化素养突出的新人演员,剧集投资回报率提高40%。

这些数据印证了冯远征的判断:“观众的眼睛永远雪亮,艺术的真谛永远不会被流量淹没。”

重建表演艺术的文化坐标表演艺术的复兴之路充满挑战,但曙光已现。

上海戏剧学院与故宫博物院联合开设的“文物中的表演艺术”课程,开创了产学研结合新模式。

某省级话剧院推出的“经典重读计划”,要求演员每月精读两本文学著作。

这些探索正在重建表演艺术的文化坐标。

当某青年演员在《红楼梦》话剧排练中,能自如探讨“太虚幻境”的哲学隐喻时,我们看到了行业振兴的希望。

正如北京人艺排练厅墙上那句醒目的标语:“戏比天大,艺无止境”,这八个字道破了表演艺术的真谛,也指明了行业变革的方向。

你认为在当前环境下,如何更好地推动演员文化素养的提升?

结语在这场关于演员文化素养的讨论中,我们不仅看到了问题的严重性,也看到了积极的变化。

从教育机构到行业协会,从政策制定到市场反馈,各方都在共同努力,推动行业的健康发展。

正如冯远征所言,“观众的眼睛永远雪亮,艺术的真谛永远不会被流量淹没。”

这不仅是对演员的警示,更是对整个影视行业的期望。

只有不断追求更高的艺术标准,才能真正实现表演艺术的复兴,让观众看到更多有深度、有内涵的作品。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。

如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!

如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。