道州的理学、祁阳的书学、永州的文学,是地域之魂,也是晚清湖南学者何绍基学问的根底。

现存何绍基日记起于道光十四年,止于同治十年,虽中间有阙略,却大体可见其一生细微处。何绍基八岁离乡,北上京城,此后故乡即他乡。道州故里,五度往还。两度为着考试,两度因奉父母灵柩还湘。细说起来,少了些许衣锦还乡的炫耀,多是悲欣交集,万不得已。

于是,何氏日记至于湖南,往往支离,大概近乡情怯,不厌烦琐。及至放舟南下,逆湘江而上,文笔更为细碎,乡人乡情,乡风乡景,点点滴滴,终把日记变为游子还乡的吟歌。故乡于何绍基而言,是一程山水一程学问。湘江流域,南部三溪:濂溪、浯溪、愚溪,与何绍基渊源极深。道州的理学、祁阳的书学、永州的文学,是地域之魂,也是何绍基学问的根底。

今存何氏日记载缺其道光元年秋季及道光八年春天的还乡记载,兹仅就其道光二十一年、咸丰元年、同治元年三度还乡日记,缕述何氏的永州情结。

道光二十一年的还乡

道光二十一年,在长沙办完父亲葬事后,何绍基终于踏上回归道州的旅途。路上的风景不断唤醒他旧日的记忆。九月廿四日,舟过衡山,遥望南岳,何绍基不禁浮想联翩,“回思重阳岳游,忽忽七年,中间许多人事也”。

十月初三日,何绍基移舟浯溪,“冒雨拓得颜碑十馀字,因碑石湿透,择干处拓之,止得‘匹马北方,独立一’及‘感德之兴也’”。拓碑之外,何绍基登上峿亭、峿台,此处水石幽深峭异,一如十四年前,风景稍有不同者,只是重新修建了元颜祠,以纪念元结和颜真卿。主持修建事宜的祁阳知县易学超,在道光二十年刚刚完成了这次重建。

这一行,何绍基还游玩了中宫寺,本拟买拓片,却没有碰到卖家。

道光二十一年的回乡路上,何绍基心情很差,父亲刚刚去世,而千里之外的东南沿海,清军正与英军激战。回到道州,何氏本支人丁不兴,又让他发愁。十月廿四日,在完成四伯父葬礼后的第二天,何绍基走了十八里路来到娄田,短暂驻留周敦颐故居。日记云:“过濂溪夫子故居处,有大祠,旁有二碑,一系《濂溪故居新庙记》,欧阳玄撰,一系《濂溪故居大富桥记》,淳祐年间也。”再行十六里,抵达小坪村舅舅家,“饭后到月岩,见淳祐及至正各碑,多古气。熹定八分碑极佳。”次日返回,何绍基仍过濂溪故居,意外发现了淳熙年间滕巽真所撰《濂溪小学高峰杨公寿祠记》一碑。十一月初三日,何绍基从小坪归来,再过濂溪故居。十一月十日,何绍基离开道州北上,又去了高山寺、镇永楼、濂溪书院。

此次归乡,何绍基惜墨如金,然笔墨所及,深浅关情。家族姻亲之外,他实深味于道州的文化传统。

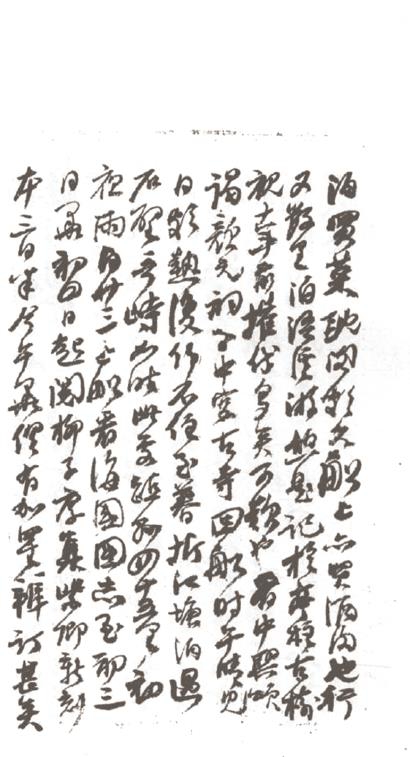

何绍基咸丰元年三月初七日日记,载其舟中读《柳宗元集》事

濂溪一脉

何绍基对周敦颐十分景仰,每次回乡必去濂溪书院。永州的濂溪书院,有他的好友杨季鸾(1799—1856)。何绍基住在濂溪书院,时不时拜谒书院内的濂溪祠,祠堂则有何绍基恩师程恩泽题写的联语“悟后图书真见圣,生前俎豆始康功”。

咸丰元年三月,何绍基在濂溪书院度过了一段美好的时光。他时而看木工干活,时而闲谈。他和杨季鸾已八年未见,不免长谈,不免畅饮。他爱杨季鸾家的小笋、笋丝粉,以为“好风味”。三月十二日这天,何绍基更在日记中称赞“今日紫卿(即杨季鸾)肴中小笋白煮鸡最佳也”。濂溪书院的生活虽短暂,于何绍基而言,却十分温暖。

濂溪遗迹令何绍基感到亲切,他也以实际行动对周敦颐表达景仰。道光二十二年四月初八日,何绍基为夏口濂溪祠题写匾额、祠联等。日记云:“五扁者,夏口濂溪祠自去春被回乱,现在新修,其中有先公及彭又熊兄三扁补作,又二扁则余所新题于夏镇及仪征两处祠馆者也,一‘风自依然’,一‘欲天下拙’。”很可想见,何绍基常以笔墨为各地的濂溪祠增光。

祠堂是精神和情感的纽带,是独属个体的特殊情感记忆之所。何绍基内里十分重情,对祠堂有着特殊情愫。咸丰元年三月初四日,清明,何绍基想到京城的寓所,念及长沙的坟山,忆起道州的家祠,以为这三处“俱有清明祭奠,我俱不与,怆怆而已”。无怪乎道光三十年,何绍基游览镇江,见周濂溪先生祠故址片瓦无存,不禁感叹连连。

不仅是濂溪祠,与濂溪先生有关的一切,他都特别留意。道光二十四年七月初六日,何绍基借宿郑新店,当地巡检周作孚前来迎谒。何绍基询知其为“濂溪之裔”,便在日记中记了一笔。以何绍基日记的一般体例而言,巡检杂佐往往不记。周作孚有幸入列,大约也是沾了周敦颐的光。

何绍基隶书五言联“驾言登五岳,游好在六经”湖南省博物馆藏

柳宗元的读者

在赓续故乡文脉的传统中,何绍基不只是周敦颐的信徒,还是柳宗元忠实的读者。

咸丰元年三月初七日,在长沙至永州的湘江船上,何绍基翻开了柳宗元的文集。日记写道:“初四日起阅《柳子厚集》,紫卿新刻本。三日半,今午毕,俱有加墨、辨订。甚矣,舟中之静也。”书是新书,刻书的是老朋友杨季鸾,书的作者是柳宗元。这样的还乡旅途,何绍基倍觉舒适。

对柳宗元,何绍基并不陌生。他去过愚溪,拜谒过柳子祠。咸丰元年三月十一日日记云,“同紫卿过河,到愚溪深处,又至柳子祠。复至钴鉧潭,游憩而回。江山深远,世间何处复有此耶。”三月十四日,何绍基与杨季鸾“同出,过三亭学舍,即子厚所作《三亭记》处。树石幽奇可爱。”这次游玩永远地定格于何绍基记忆深处。十多年后,同治元年正月二十七日,何绍基重游愚溪,日记写道,“步至愚溪,梯探深处,无所见,见一大浑字而己,溪水正当拗异处,然十年前与紫兄溯洄造奥之乐,不可复得。紫兄作古人,余亦老惫失健步矣。”暮年的何绍基,不能忘怀于愚溪昔游的欢乐。

永州的风景重塑了柳宗元,也唤醒了何绍基对柳宗元的兴趣。我曾在湖北某图书馆细阅何绍基批校的《柳宗元集》,底本正是杨季鸾所赠者。正是在湘江的那条船上,何绍基写下这样的批语:“错字太多,紫卿刻此乃全未校耶?三月初七日过浯溪回舟记。子贞。”可这并未妨碍他细细论文。何绍基评柳文,每每喜欢把它与韩文对举。他评《献平淮夷表》云:“当不知有昌黎《碑》,故冒昧为此。”讥笑了柳宗元一把。他批《平淮夷雅二篇》则是“以愬与度平叙,即其不如昌黎处”。韩柳文章,何绍基毋宁更爱韩愈。

然而柳宗元的思想,何绍基极其佩服。他认为“《非国语》多正论,是柳子杰作也,间有不当处耳。至古人作文好饰其说,往往有不轨于正者,春秋战国间其道不明,自孔子六经、论语外,子史可议者多矣。固不得遍从而疵诋之也。柳子此作,要可为读书者开辟识见。”何绍基不以古文名,生平所作古文在清朝道咸年间也不甚著称,然而因了故乡的关系,他得以通读柳集,从而与唐代的伟大文学家相遇。

月亮与岩洞

月是何绍基的所爱,十五前后的夜晚,只要天上有月,何绍基总不忘欣赏。这一点,他仿佛李白,很爱天上的明月。何绍基常常看天上的月亮,看乌云散去,看月光重现。就中,又以故乡的月亮最让他动情。咸丰元年三月十一日那天,何绍基与杨季鸾在永州赏月,日记写道:“晚同紫翁酌,月上且高矣。乘月同肩舆至芙蓉别馆,茶憩于石桥上。荷池静澈,大月在上,久坐而归。计不到此廿四年矣。仍乘月归。”一天日记,四处载“月”,那一晚,何绍基的心恐全为月光贮满。

“古人今人若流水,共看明月皆如此。”何绍基大概明白,故乡的月亮可能是比亲人更可靠的念想。道光二十一年十月廿四日,何绍基在外祖母家中,“各位舅表老爷都来,余上前各各看,分不清楚也。”何绍基是真诚的,亲人的面容往往需要不断唤醒记忆才不至模糊消散,而道州的山川风月,在历史的长河中,在千古不磨的书卷里,往往更显坚固。

咸丰元年还乡期间,何绍基一面修族谱,一面每日作字。闲暇时分,他得以纵览故乡的石刻与风景。三月十三日,何绍基在华岩见识了奇旷无比的石洞。三月十六日午后,他去了朝阳岩。日记中的朝阳岩之旅别开生面,“由山石径斜仄,绕江曲折,至洞,乃大开廓,有洪水从洞中出,不测其源,果奇境也。复往南,至群玉山头看石,千形万状,不能尽究。回至愚溪李树下石溪边,久憩而归。”三月二十一日,何绍基去了淡岩,玩赏了黄庭坚的诗刻。日记写道:“从大路入,不过一里,即到寺。敲门入洞,门在寺后。入洞,深曲开朗,黄山谷诗刻勒痕如新,以外宋人题记诗句俱明白且多。由山深,无人伤损也,果然奇伟。盘桓久之。岩水下滴如雨。”八月十九日,何绍基又去了华岩。在何绍基笔下,道州独特的喀斯特地貌美极了,那些岩洞则令人印象深刻。譬如宝龙寨,是“岩洞曲幽,玲珑天表,空中楼阁,世所未有”。

咸丰元年,闰八月初三日巳刻,何绍基抵达浯溪,树石秋清,而他正好在船上徐徐展开清代“四王”之一王宸的画册。又一次,何绍基满载故乡的山水风景,离开了故乡。

结束于同治元年

同治元年正月初六日,何绍基从长沙买舟往永州。正月二十三日午后,他和祁阳县令于桐轩同游浯溪。彼时的何绍基当然料不到这将是他最后一次回到故乡,他不过感叹无法迈出矫健的步伐了。

正月二十七日,何绍基去到朝阳岩,游赏了四贤堂、柳子庙。他特别记载了杨季鸾所撰联语:“才与福难兼,文字潮儋同万里;地因名转著,江山永柳各千秋”。也是在这里,何绍基看到了伪托己作的联语,他没有特别在意,只是讥笑它写撰俱鄙。

正月二十八日,何绍基顺道游览淡岩,山洞中有汪姓拓碑人椎拓了黄庭坚诗碑。何绍基往索拓片,遭到拒绝。稿本《何绍基日记》的一位早期读者批阅至此,忍不住横加批语:“此人尽心职守不愧,有何谓之拘谨……公乃吝此区区,向它横索,是真可叹也。”看来,这位读者很不满何绍基求碑不得的牢骚。然而,我们记得何绍基《浯溪石刻》诗说“归舟十次经浯溪,两番手拓中兴碑”,想起他时常临摹《大唐中兴颂》,念及他对石刻的痴迷,就不难原谅一位老人出于私心的索取了。

同治元年二月初一日,道州何氏家族大宴,席上“多戚友宗族,面额难辨者多,两眼实钝也”。何绍基老了,他的亲人连同故乡也一并老去。好在,它们都曾长久地生活在何绍基的日记里。