□张一帆

回顾:晚潮|黄源与《十五贯》——纪念黄源先生逝世二十周年(上)

晚潮|黄源与《十五贯》——纪念黄源先生逝世二十周年(中)

(三)

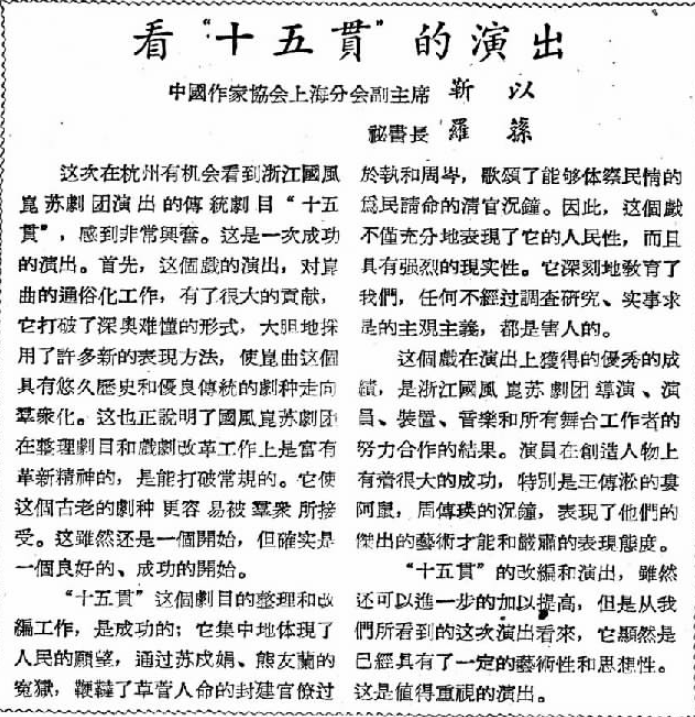

1956年1月1日起,整改本《十五贯》在杭州连演24场,浙江的杜苕、任贤璋、草笛、刘龄(即《浙江日报》资深记者张金庄同志)和上海文艺界的专家章靳以、孔罗荪、姚时晓、赵景深、孙峻青等在观演后纷纷发表文章予以正面评价与中肯建议,这是全国范围内最早对整改本昆剧《十五贯》的观演评论,为其随后走向上海、北京的演出,奠定了至关重要的舆论基础。特别是其中几位上海文艺专家到杭州的观演、座谈、评论,都是在黄源的精心策划下得以实现的。赵景深先生在1月24日发表的文章中说:

……到今天为止,杭州已有一万多人看过这演出了,应该使这剧本在杭州更为推广,并且推广到全国去。……希望这剧本能本着屡次修改的严肃精神,再度加工。我相信,这剧本将会在全国发生很大的影响。

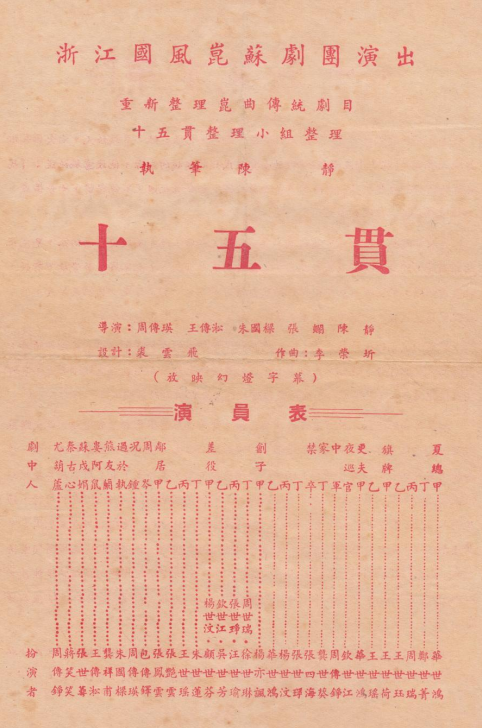

“使这剧本更为推广”早已在黄源的整体规划中,随后就开始执行。1956年2月12日(农历正月初一)至3月19日,浙江国风昆苏剧团在上海永安剧场、中国大戏院、中苏友谊馆等处公演《十五贯》共67场。至此,整改本《十五贯》的累计演出场次已达100多场,观众7万余人次。在沪期间,中宣部部长陆定一和华东局、上海市有关部门负责人陈丕显、魏文伯、石西民、许建国等前往观演,很为欣赏,上海市专门组织公、检、法各部门集中观看。时任中共中央宣传部部长的陆定一还确定约请国风尽快带《十五贯》进京,接受首都观众的检阅;剧作家黄宗江个人买票,约请越剧演员徐玉兰、王文娟、范瑞娟、傅全香等也前往观演。著名京剧演员言慧珠观演后得知剧团进京路费有困难,主动提出帮演两场,剧目是昆剧《长生殿·小宴、惊变》,言饰杨贵妃,周传瑛饰唐明皇。海报一贴出来,观众纷纷慕名而来,两天的票一抢而空。言对票款分文不取,全部捐助国风,以表示她对《十五贯》进京演出的支持。

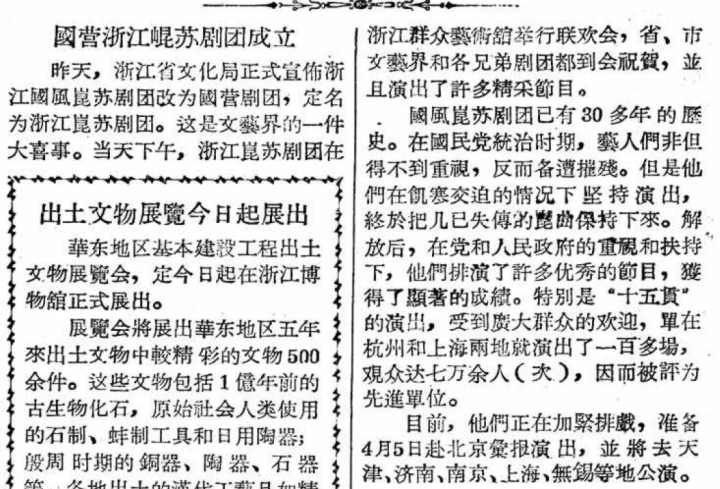

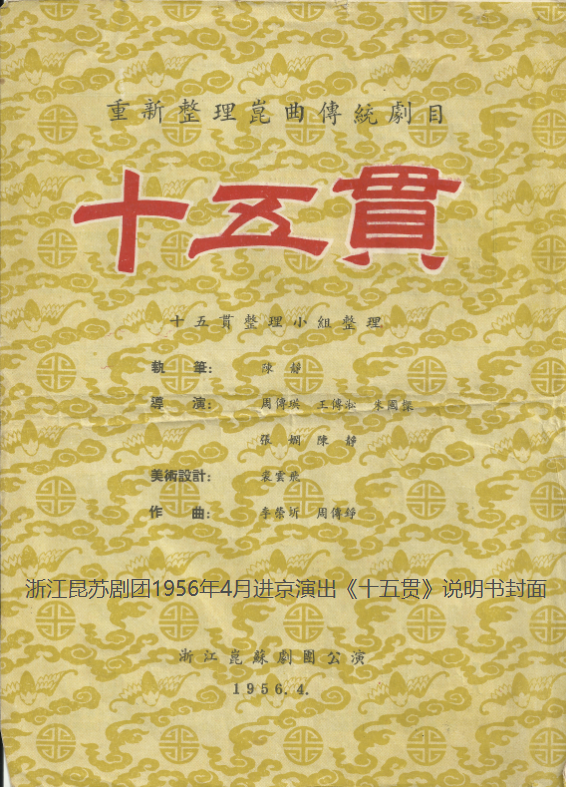

1956年3月31日,浙江省文化局宣布,批准浙江国风昆苏剧团转成国营,改名为浙江昆苏剧团,任命周传瑛为剧团团长、蒋笑笑为副团长,当天下午在群艺馆举行联欢会,省、市文艺界和各兄弟剧团都到会祝贺(次日见报)。4月5日,浙江昆苏剧团启程登上列车离杭,4月8日上午抵京。

黄源虽然因故未能带队进京,但每天均通过长途电话了解演出最新动态,并指示带队的浙江省文化局副局长陈守川不断拜会在京各界朋友前往观看支持,4月10日,整改本《十五贯》于北京广和剧场正式公演;4月11日,演出《长生殿》,中国戏剧家协会主席田汉、副主席欧阳予倩、梅兰芳等观看了上述两场昆剧大戏后,均予以了高度的评价,之后的十天内,田、欧、梅和白云生、戴不凡、吴晓铃的评论文章先后在《光明日报》和《人民日报》《北京日报》《工人日报》报刊发表。时任中宣部文艺处处长林默涵应邀观看《十五贯》在京的首场演出后,向公安部部长罗瑞卿做了介绍,4月12日,罗瑞卿看戏后,当晚即向毛泽东主席推荐了这一出“公安戏”,4月13日,中宣部副部长兼文化部副部长周扬在毛主席的指派下来看戏,次日即约见田汉、陈守川及浙昆主演朱国梁、龚祥甫、周传瑛、王传淞、张娴等,宣布将于4月17日调浙昆进中南海怀仁堂为全体中央领导演出《十五贯》。4月19日,之前在外地视察工作的周恩来总理因未及观看4月17日在怀仁堂的演出,因而专程到广和剧场观看《十五贯》,散戏后还特意到后台与全体演职人员亲切交谈五十分钟,之后,总理亲自指示、部署对于昆剧《十五贯》的宣传推介工作,“京华争传十五贯”的局面就此拉开了序幕,直至5月17日,由中央文化部及中国戏剧家协会组织,在中南海紫光阁召开《十五贯》座谈会,首都文艺界著名人士二百多人出席。周恩来总理亲自全程出席了座谈会,并在会议的最后作了历时一小时的重要讲话。5月18日,《人民日报》在头版头条发表了由袁鹰执笔、夏衍改定的社论《从“一出戏救活一个剧种”谈起》,至此,整改本《十五贯》被推向了舆论的顶峰,一出戏的名字和以此引发的话题与思考被写入《人民日报》社论,可谓前无古人,至今后无来者。直至1956年5月26日,浙江昆苏剧团在京演出51场(其中41场为《十五贯》),首都观众71493人观演,演出收入28683.29元(这两个数字由剧团会计、朱国梁先生长女朱相群的亲笔报表统计而得)。

需要强调的是,国风从1928年起,一直都在媒体的关注视野中(之后二十年间,《申报》曾几乎每天都有广告)。中华人民共和国成立之初,曾一度沉潜,但1951年在嘉兴登记,并以《光荣之家》参加戏曲会演;1952年12月23日——被邀约到杭州的第二天就正式演出,之后也一直在《当代日报》(后改版为《杭州日报》)《浙江日报》的媒体视野中。在近三十年的创建历程中,尤其是在1950年代初,国风并没有采取消极等待恩赐与施舍的态度,而是一直都在根据自身艺术本体的规律,积极顺应时代的需求,从民间戏班到属地化合法登记,到杭州市入册民营剧团,再到民营公助,从杭州市文化局派辅导员进团指导,到省文化局派干部入团帮助,国风在新中国成立后所走过的每一个脚印都清晰可辨。但关节点与关键人物不可或缺:1952年邀约国风到杭演出的丛树桂同志;拍板决定去杭州做最后一搏的朱国梁先生;一直都关心提携国风的张宗祥先生,以及各界人士不断地雪中送炭,直到1955年末,艰难支撑近三十年的国风,终于等到了黄源和郑伯永等人的识真慧眼和点睛之笔。可见,千里马常有,伯乐不常有。

整改本《十五贯》的剧本基础,是在“肃反”的时代大背景下,黄源带着“问题意识”发现的,最后又是由黄源调动自身几十年的文艺工作经验和斗争经验,提炼并强调了新的主题。这是整改本《十五贯》后来能够一炮打响的思想前提。

为人生还是为艺术?这是新文化运动以来,文学艺术工作者为之思考与探索了数十年的问题,两者本应是一体之两面,但之所以需要思考和探索,恐怕在现实情况中,更多的将其看作是有所对立的双方,在不同的时代,有着矛盾主次的互相转化。黄源的前半生,从文学青年到新四军文艺战士,再到党的文化工作领导者,正经历了对于文化工作的目的,为人生还是为艺术,究竟哪一个是时代矛盾主要方面的思考历程。黄源偶然地在他的人生转折点上敏锐而准确地完成了这两个看似对立的巧妙统一。文艺工作需不需要领导,需要怎么样的领导,在他的工作经历中就能找到答案:结合初心和文艺工作的规律,在普及中抓提高,以提高带动整个普及工作,假以时日,结果就是全面提高、全面发展。

正如前面提到的民间工艺美术,固然发端于民间,但假如始终在民间,不走出乡村,不走向大城市、走向北京、走向世界,视野和格局就永远只限于民间。整改本昆剧《十五贯》要真正得到世人的广泛赞誉,也必须走出浙江、走向北京、走向世界。

黄源在上海工作时,就很了解以周信芳为代表的京剧演员的艺术实力,等到1954年看了国风到上海演出的《长生殿》时,黄源为之震动,在他看来,国风的演员在功底上丝毫不逊色于上海的京剧艺术家,但收入待遇的差别简直不啻天壤,因此黄源暗下决心:“这是一个有根底的剧团,要帮助它!”到浙江工作后,对于国风的困难处境,黄源常常日夜不安,一直在考虑用什么办法可以使昆剧转危为安。结果,在黄源的努力下,在《十五贯》进京演出圆满成功之后的数年间,不止是一个剧团的困境得到了改善,而且是使整个昆剧的局面都被打开了。《十五贯》在京演出的成功,对行将就木、奄奄一息的昆剧而言,并不是注入了一剂短效的强心剂,而是按下了重新启动系统的激活键,引起了一系列的连锁反应:浙江昆苏剧团在之后的两年中,巡演全国三市十二省;江苏、上海、北京、湖南、河北等地纷纷成立专业昆剧院团和教育机构;全国数十个剧种(包括话剧)、几百个剧团,纷纷移植上演浙昆整改本《十五贯》,从1956年直至今日尚且是众多剧种的保留剧目;甚至在小说、电影、造型艺术和学术研究、对外传播等领域也产生了巨大的影响。自1956年至1962年,全国昆剧艺术的从业者扩到了十倍,从濒临灭绝,到有人教、有人学、有人演、有人看,出人、出戏、出剧团、出观众,全社会上下鼓励支持,古老的昆剧从此走向了生机勃勃的活态发展之路。

(四)

整改本《十五贯》在1956年的成功,既具偶然性,又有必然性,可谓同时满足了天时:党和政府正确领导的大好时机;地利:浙江省与杭州市的重视;人和:以朱国梁、周传瑛、王传淞、龚祥甫、包传铎为代表的老艺人团队数十年的坚持不懈、精诚合作,以黄源为代表的新文艺工作者团队慧眼识真、画龙点睛,以及上至中央领导,中至各界贤达,下至广大人民的观众们雪中送炭、锦上添花,在水火相济之间,以奇迹般的速度一举突破了新中国成立以来戏曲改革工作的瓶颈,创造了足可上升为普遍规律的经验,达到了后世难以企及的历史高度。

1956年6月,《十五贯》整理小组在全国剧目工作会议上的汇报(黄源同志之子黄明明先生收藏该汇报原稿并见示)中指出:在合作中,主要解决认为艺人的保守思想是改戏中的障碍这个错误的看法,这种思想在戏改干部中是较普遍的,事实说明,如果与艺人反复商量,取得思想上的一致,艺人不仅不保守,而且发挥了他们的创造性,如写过于执这个人物时,执笔者还没有深刻地理解主观主义,而不准备让过于执多发表带有分析性的言论时,演员朱国梁就以长期的舞台实践中对过于执的理解,纠正了对主观主义肤浅的看法,因此强调与艺人合作过程,即是互相学习的过程。

正如黄源所回忆的:

剧团中的老艺人对曲牌是非常熟的,所以音乐方面、曲牌方面的改编,我们没有管,是他们自己搞的。戏改编完,他们曲牌的改编也搞好了,而且是符合曲牌的规律的。所以,我组织改编的领导班子时,也请音乐方面的人参加领导班子。

黄源所说“参加领导班子”的“音乐方面的人”,应该分别是指负责作曲的李荣圻(兼主笛)、周传铮,鼓师项金根(兼乐队指挥),主胡俞金荣。李荣圻是苏州人,祖业为堂名吹鼓手,幼年起即随父亲学艺,十岁进苏州都福堂清唱小班当乐工,十六岁问艺于名师周永福,并曾先后在全福班和仙霓社担任主笛,兼应其他乐器,在长期的舞台实践中,他不仅掌握了高超的笛艺,而且熟悉各行家门的唱念与身段表演,从艺四十多年中,尝为江南各曲社与昆曲爱好者家族聘为曲师,并与嘉兴许鸿宾(1883-1967)、上海俞振飞、海宁许伯遒(1902-1963)有并称“江南四大笛王”的美誉。1953年,国风在杭州站稳脚跟后,一直尊称李荣圻为“荣叔”的周传瑛,写信约请李荣圻加盟国风,成为专职笛师,之后他曾荣获浙江省戏曲观摩演出大会奖状和华东区戏曲观摩演出大会奖状。周传铮则是周传瑛的胞兄,除本工净行外,是“传”字辈师兄弟中笛艺与唱念规范的超群者,他与李荣圻两位,还负责给团内中青年演员拍曲。黄源晚年一直念念不忘的是:全剧整理完毕,谱曲也同时完成,这是深通昆剧音乐的主笛兼谱曲的李荣圻老先生的功劳。

令人遗憾的是,在长期的贫困与辛劳中,李荣圻先生的身体没有得到很好的调养,在精神上也没有得到足够的尊重,甚至在进入新中国以后,艺术上还存在着重视西洋而轻视民族的社会风气,对此,黄源曾为之有过抱不平:

我对民间艺人是重视的。因我在上海,在浙江,外国艺术代表团来访,都是我接待的,我知道我们对外国的艺术家是什么态度,对中国的艺术家又是什么态度:外国吹笛子的,认为是艺术家;但是中国吹笛子的,像昆曲团里吹笛子的,吹了几十年,而且音乐方面有素养,我们有些人却称之为吹笛子的,客气些称之为艺人,态度不是同等的。

显然,黄源所说的“昆曲团里吹笛子的”,理应受到尊重的“中国艺术家”,指的就是李荣圻。

整改本《十五贯》在社会上不断取得巨大反响的过程,正是李荣圻先生健康状况不断恶化的过程,在逐步完成全剧作曲任务后,他渐渐地已无力担负所有演出场次的司笛工作(他的亲传弟子陈祖赓先生很好地挑起了这个重担),但在怀仁堂为中央领导演出的那一场,他强撑病体,坚持伴奏,到终场时,有人发现他的脸都肿了……1956年5月27日,李荣圻先生结束了《十五贯》的北京演出,回到家乡苏州,仅仅一个月后的6月28日,就在家中病逝。李荣圻先生(1903-1956)是浙江省《十五贯》整理小组成员中的第一位谢幕者。李荣圻和之后的五年中先后谢幕的整理小组成员龚祥甫(1957)、朱国梁(1961)、郑伯永(1961)一样,都因为曾经的生活困苦缺乏调养而未活到法定退休年龄。

黄源后半生所做的工作,没有哪一项的影响力可以跟领导整理改编《十五贯》相提并论,当然,这和他在皖南事变中死里逃生后又延续了超过一个甲子的生命一样,是包括他自己在内的所有人都始料未及的事。对于《十五贯》成功经验的总结,黄源也是最有发言权的,但他从来不是只热衷于此,而是直至年近九旬时还在不断反思:

我以前改编《十五贯》,是偶然看到演出才发现的,并不是对整个昆曲进行全盘研究后从中选拔出来的……《十五贯》所以能改编成功,因为它是反映当官的搞冤案,又平反了这个冤案,并提到反主观主义的高度,这就超脱了阶级的局限性,所以成功了。

后来我想,昆曲后来没有搞出好戏,失着之处在于,昆曲在《十五贯》打开局面之后,没有系统整理昆曲,也没有注意保留技艺,没有抓住承继创新,过一个时期,老艺人都去世了。所以,搞戏曲文化工作对各方面都要进行细微的研究,研究它的利害得失。

因此,黄源对昆曲在新时代应当如何继承与发展的思考,并没有止步于《十五贯》的整理改编模式,他在1994年接受采访时这样说:

现在昆剧的地位已经提高了,广大群众和党对这个剧种已经很重视了;今后不要老是排新戏、排大戏,应该把重心放在折子戏的保存、整理和改编上。先将这些传统戏保存下来,有不适当的再稍微动一动;如不继承下来,要革新也没办法革新。因为就算剧本改编得很成功,没有艺术上精湛表演的配合还是不行的。剧本的文字是死的,舞台的实践是不断发展的。我们中国的名艺人,都是几百年积下来的功夫,不是一天两天就可以搞起来的。

……

西洋的交响乐,没有素养的人是听不懂的。我们昆剧的艺术是很高超的,但是一般群众的文化艺术素养不够,是不能接受的。所以你不要期望太高,目前首先要能够保存下来,继承下来,等国民的文化素质普遍提高之后,它就变得普遍性了。但是假如因为群众不接受就让它断掉,那就完了!所以首先要保存下来,当作国宝一样的保留下来。要让它马上普遍是不可能的,要从学校里开始培养。

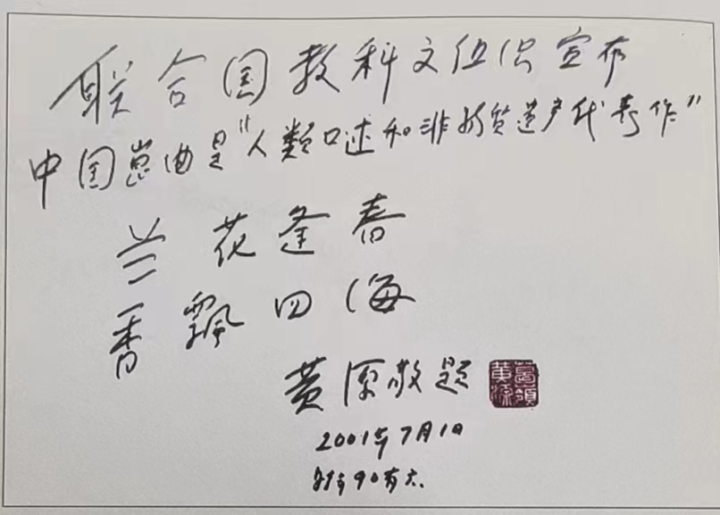

2001年5月18日,昆曲被联合国教科文组织列入首批“人类口头与非物质遗产代表作”名录,同年8月9日,杭州举办了“纪念昆曲传习所80周年”庆祝会,这是全国昆曲界在进入新千年后的首次纪念活动,吸引了海内外的近300名艺术家和昆曲爱好者参加。已长年在浙江医院休养、时年96岁高龄的黄源亲自盛装出席开幕式,“念不动发言稿了,却仍然洋洋洒洒地写了一篇文章,由省文化厅副厅长吴天行代为发言,表达了他对昆曲的眷恋。”

2003年1月2日,年近百岁的黄源逝世,他是浙江省《十五贯》整理小组中享寿最高龄的成员。因为年事已高,张娴没能去参加追悼仪式,但因之耿耿于怀,时常彻夜难眠,当年12月,年近九旬的张娴,执意亲自拾级登上葛岭,到黄源家中的遗像前鞠躬告别。

上图:2003年12月20日,年近九旬的张娴步行登上葛岭,赴黄源家中祭拜;下图:张娴所走过的葛岭山道全景

2006年2月14日,张娴老人以92岁高龄去世,她是“国风”创始人中最后一位辞世的艺术家,也是浙江省《十五贯》整理小组成员中的最后一位谢幕者。

2004年9月17日,张娴(时年90岁)与宋宝罗(时年89岁)二老在为来杭观摩第七届中国艺术节的中国戏曲学院师生讲座后合影,后立者为本文作者

尾声

余生也晚,虽然,从小就在家中12寸的黑白电视机里看过电视台转播的电影《十五贯》,当剧情演到娄阿鼠用肉斧伤人致死时,我还曾有过害怕而闭眼的记忆。但是,1987年5月、1987年12月、1988年2月,在电影《十五贯》中扮演娄阿鼠的王传淞先生、扮演中军的沈传锟先生、扮演况钟的周传瑛先生先后去世时,我并不知道他们老三位也曾和我共同生活在杭州。1996年姚传芗先生去世、1997年包传铎先生去世时,我已十六七岁,但仍然不知道他们二老也曾和我共同生活在杭州。

我与黄明明先生的结识,最初和戏曲一点儿关系也没有:黄明明先生长期担任工会主席的杭州食品厂,本是隶属于轻工业部的国有企业,2001年划归属地化管理,行政上受辖于杭州市上城区政府,具体负责与其联络的是区计划与经济局(现为区发展改革和经济信息化局),而我的第一个工作岗位就在上城区计经局办公室。记得当年在上城区总工会主席做东的一次公务聚餐上,当我得知座中杭州食品厂工会的“黄主席”,居然是鲁迅先生入室弟子黄源老人的公子时,完全没有想到可以借此机缘去拜会黄源老——我一个20出头基层行政单位的小秘书,真要是去拜见这位已年过95岁的文化前辈,我能跟老人聊什么?因此,我甚至连“黄主席”的联系方式都没有留。

2001年5月18日,昆曲“入遗”成功,黄源老人亲自出席了当年“纪念昆剧传习所80周年”庆祝会开幕式并致书面发言,我也是多年后查找相关报道时才注意到的。直到黄源老人去世,我都从未去拜谒过一次,甚至连这个想法都未曾有过。

杭州一批热爱昆曲的曲友也随即借昆曲“入遗”的契机成立了大华曲社,一年后的2002年,我通过了中国戏曲学院戏曲史论硕士研究生的初试和复试,在大华曲社副社长胡中屏阿姨(之所以这样称呼,是因为胡阿姨与家父家母曾是1964年一起到杭州桐庐县下乡插队的“农友”)的介绍下,第一次走近曲社,在数次同期中,我先后结识了张娴、俞妙兰(大华曲社首任社长)、龚世葵、张世铮、陈祖赓等前辈昆曲人,因为对他们了解甚少,更主要的是对昆曲了解甚少,所以当时对上述任何一位都没有着意请教过什么。

2004年9月,第七届中国艺术节在杭州举行,我所在的中国戏曲学院研究生部全体师生赴杭观摩期间,约请了张娴、宋宝罗两位年届九旬的京昆耆宿与大家见面、授艺,张娴老人清晰地介绍了《十五贯》的创编历程,给所有在场者都留下了深刻的印象,但直至老人家两年后去世,我依然没有想到应该抓住一切机会向怹细问什么。

促发我深入研究《十五贯》最重要的契机,是2005年硕士毕业后,被钮骠、沈世华老师夫妇列入门墙。2008年我起意为沈世华老师记录整理艺术自传《昆坛求艺六十年》,起初《十五贯》的创编并不是其中最重要的组成部分,但从此开始了逐步积累各种昆剧近现代传承史资料的历程。之后的十几年中,自己与浙江昆剧团、与“世”字辈老师们、与朱国梁先生全部在世家人,以及黄明明先生夫妇之间的交往与感情日益加深,也才有了现在40万字的《一出戏怎么样救活了一个剧种》。

金庸先生《碧血剑》的连载,与整改本《十五贯》一样,都问世于1956年,怹在1975年6月的后记中说:“《碧血剑》的真正主角其实是袁崇焕,其次是金蛇郎君,两个在书中没有正式出场的人物。”由此下意识地想到,在整改本《十五贯》问世至今60多年的艺术传播中,时间越久,朱国梁与黄源二公的身影越是模糊,直可谓身在“灯火阑珊处”者,但他们在“一出戏救活了一个剧种”的传奇中,亦是真正主角。

2023年1月27日

照片提供:黄明明、俞康、张一帆

《一出戏怎么样救活了一个剧种》(中国戏剧出版社2021年8月版,2022年3月第二次印刷)封面,上方四位分别是(左起):黄源、朱国梁扮演的过于执、周传瑛扮演的况钟、王传淞扮演的娄阿鼠。