“他只是个孩子啊!”

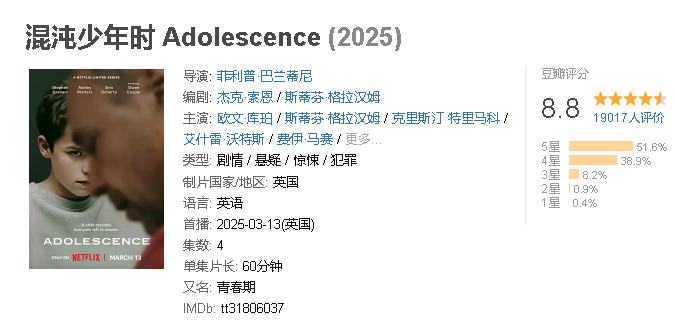

01 开局即高能:13岁“杀人犯”尿湿裤子,全网追问“为什么?”

清晨,全副武装的警察破门而入,逮捕了一个尿裤子的13岁男孩杰米。

监控视频里,他连捅同学7刀,动作熟练得像个职业杀手。

尽管吉米没有认罪,凶器也还没有找到,但这段录像几乎是“铁证如山”。

可面对审讯,他只会蜷缩着哭喊:“我想回家…”

这就是Netflix黑马剧《混沌少年时》的开场——没有血腥渲染,却让全球观众脊背发凉。

上线三天登顶190国热播榜,烂番茄99%新鲜度,连英国首相斯塔默都承认“全家追更”

“他只是个孩子啊!”

这句话成了全剧最尖锐的讽刺。

成年人总以为“叛逆”是青春的底色,却不知网络时代的青少年早已在暗流中溺亡。

02 沉浸式破防:一镜到底拍出窒息青春,演技封神全网刷屏

全剧仅4集,每集60分钟一镜到底,堪称影视界“极限挑战”

从警局审讯到校园调查,镜头如幽灵般穿梭在逼仄空间,强迫观众与少年犯杰米“共享”每一秒绝望。

最封神的第三集

15岁新人演员欧文·库珀贡献了教科书级演技。

在与心理医生的50分钟对峙中,他时而冷笑挑衅,时而崩溃嘶吼,将“被毒文化喂养的一代”演得令人毛骨悚然。

网友惊呼:“这演技吊打内娱顶流!”

导演菲利普·巴兰蒂尼用手术刀般的镜头,剖开了当代青少年的精神困境:

在校园,他们被“二八定律”洗脑,80%女生只爱20%“顶流男”。

在房间,父母以为“锁住肉身=安全”,殊不知孩子正被网红“厌女教主”安德鲁·泰特荼毒。

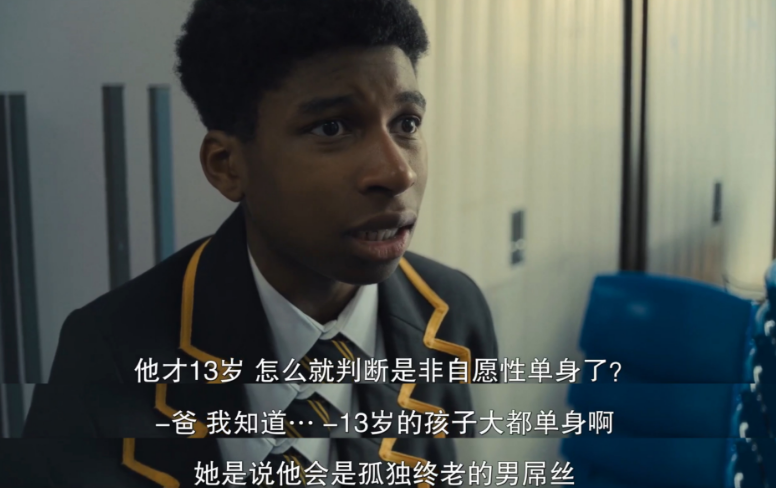

在网络,一个表情包可能是霸凌暗号,“incel”(非自愿独身者)标签能杀人诛心。

03 谁制造了“13岁杀人犯”?校园+网络的双重毒圈

案件真相并不复杂:杰米长期被贴上“incel”标签,试图用极端暴力证明自己“不是屌丝”。

但剧集拒绝简单归因,转而抛出更尖锐的诘问——

“当孩子说‘我在房间很安全’时,父母真的懂他的网络战场吗?”

剧中父亲斯蒂芬(《浴血黑帮》演员兼编剧)代表典型中产家长:不打骂、给游戏机、定期家庭聚餐。

但他不知道,儿子早已在“奋斗者大学”(月费49.99美元的网络课程)学会了“用暴力赢得男性认可”

数据触目惊心:

英国约89%的13-17岁青少年日均使用TikTok超1.5小时,算法推给他们的不是习题解析,而是“女性天生慕强”“弱者活该被淘汰”的极端言论。

当虚拟世界的丛林法则照进现实,杰米们只能选择“用刀说话”。

04 教育者的集体失语:我们正在失去下一代?

剧中最讽刺的一幕,是警察在校园调查时,发现成年人对青少年的“加密语言”一无所知:

老师以为“🍑”是水果emoji,实则是性暗示;

家长看不懂“红药丸”代表厌女组织,还以为是保健品。

这种认知断层,让《纽约时报》评价该剧“既是一面时代棱镜,也是一记警世钟”。

当教育者还在用“别早恋”“少玩手机”说教时,Z世代早已在暗网构建起另一套生存规则。

05 现实与虚构的交织:未成年犯罪的“血色样本”

《混沌少年时》的剧情与现实惊人重合:

大连13岁男孩杀人案:2019年,13岁蔡某某性侵未遂后连捅10岁女童7刀抛尸,因未达刑责年龄仅被收容教养。

其家属甚至在被执行司法拘留期间为儿子庆生。

湖南弑母案:12岁男孩因不满母亲管教,砍死生母后称“我杀的是我妈,又不是别人。

网络毒文化:安德鲁·泰特的极端言论、incel社群的厌女思潮,正在全球青少年中蔓延。

结语:当“他还是个孩子”成为最危险的借口

《混沌少年时》像一剂苦药,逼我们直视教育的“房间里的大象”。当你说“孩子只是叛逆”时,可能他正在像素海里溺亡。

这剧不给答案,只抛问题:

第四集13个月后,杰米爸50岁生日,全家表面平静,内心裂痕满满。

网友泪目:“这不就是我家?父母不懂我,我也说不清。”

“一句嘲笑不算啥?”大人觉得小事,对少年是天塌。

杰米的崩溃,像被朋友圈点赞量绑架的我们。

有人吐槽受害者视角少,有人觉得“仇男”太左。

但现实不就是这么复杂吗?

你看过这部引发全球热议的剧集吗?

你认为,造成青少年走向歧途的最主要原因是什么?

是家庭、学校、社会还是网络?

快来评论区留下你的真知灼见,和我们一起讨论吧!

“预防下一个杰米,从打破沉默开始。”