香港庙街的霓虹灯下,汪小菲牵着儿子穿过人潮的画面被定格时,这个重组家庭正在完成一场静默的社会实验。当我们还在用"豪门恩怨"的滤镜看待明星子女时,11岁的玥儿和弟弟箖儿正在经历着当代中国家庭结构最真实的嬗变。

在台北信义区豪宅与北京四合院之间往返的行李箱里,藏着两个孩子的成长密码。2023年台湾地区统计数据显示,重组家庭比例已攀升至18.7%,这个数据在北京更是达到23.5%。汪小菲家庭的故事恰似显微镜下的时代切片——当马筱梅带着玥儿滑旱冰时,她们正在改写传统继母的刻板印象。

心理学教授李敏的最新研究发现,重组家庭中孩子心理重建的关键期是6-12个月。汪氏姐弟从母亲豪宅搬入父亲租屋处的第9个月,庙街夜市里箖儿蹦跳的身影,恰好印证了这个研究结论。更值得关注的是,马筱梅采用的"沉浸式陪伴"策略:手工、钓鱼等非电子产品互动,正是儿童心理学界倡导的"数字排毒疗法"。

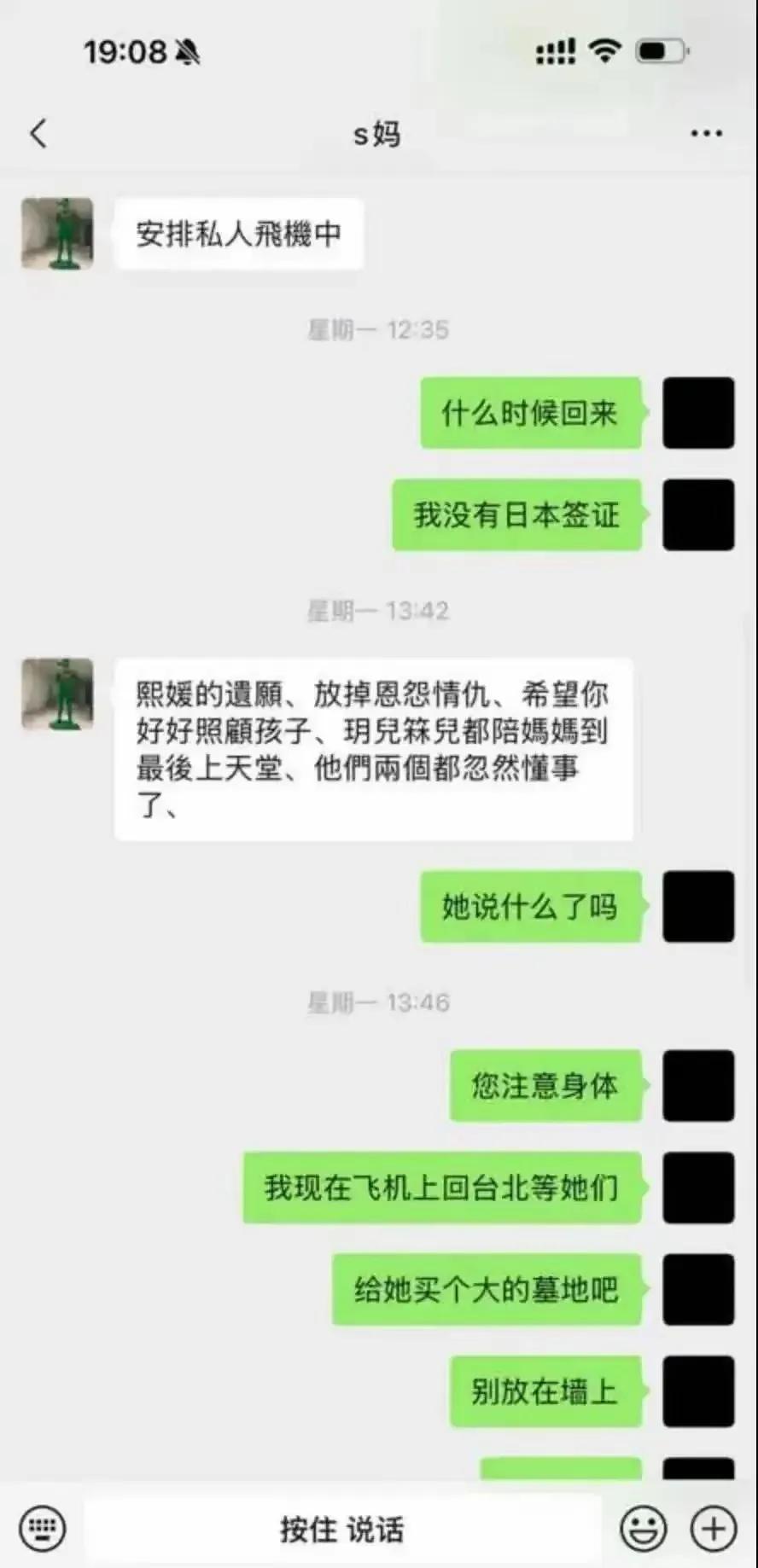

在这个实验场里,传统家庭剧的"争夺战"剧本被悄然改写。张兰直播时展示的孙子手作礼物,与S妈曝光的聊天记录形成镜像——当成年人还在舆论场角力时,孩子们已经用橡皮泥和蜡笔搭建起新的情感连接。

玥儿低头行走时垂落的马尾,成为媒体解读家庭关系的密码。这种过度解读正在制造新型的"楚门效应":香港教育大学2024年调查报告显示,63%的明星子女存在镜头恐惧症。当我们赞叹11岁少女"沉稳懂事"时,是否想过这份早熟背后有多少被迫成长的无奈?

值得玩味的是现代育儿理念的碰撞。马筱梅坚持的户外活动教育,与汪小菲的"周末飞行育儿"形成互补。这种"模块化陪伴"模式正在北上广深的新中产家庭中流行——某亲子App数据显示,2023年周末跨城陪伴的订单量同比激增47%。但当我们羡慕私人飞机接送时,可能忽略了孩子真正需要的是持续的情感在场。

社交媒体时代,每个点赞都是对童年边界的侵蚀。汪氏姐弟的滑板车轨迹从台北101到北京胡同,这些地理坐标正在编织新的记忆网络。儿童发展专家提醒:重组家庭子女需要至少3个安全空间,而明星子女往往连卧室都可能成为直播背景。

在这场家庭重构中,最动人的经济学现象是情感价值的重新评估。汪小菲每周飞行3000公里的"父爱里程",换算成情感GDP远超任何财产协议。台湾大学家庭研究中心指出,高净值家庭子女的心理健康成本是普通家庭的2.3倍,但有效陪伴时间可降低此风险系数达58%。

马筱梅的"继母力"正在创造新型情感资本。她带孩子们制作的捕梦网,在电商平台同款销量暴涨300%,这背后是公众对健康继亲关系的集体渴望。但鲜有人注意到,这些手工活动实则是艺术治疗手段——美国儿童心理学会证实,共同创作能提升重组家庭亲密度27个百分点。

更隐秘的是家族企业的代际传承实验。当张兰在直播间展示孙子画作时,这个动作本身就在重构"俏江南"的品牌叙事。商业观察家发现,汪小菲近期餐饮品牌年轻化转型,与其育儿过程中积累的亲子洞察存在数据关联。

庙街夜市的牛杂香气里,这个重组家庭正用生活细节撰写新的社会学文本。当我们放下"豪门八卦"的放大镜,或许能看到更深层的启示:在家庭形态日益多元的今天,评判标准应该从"是否完整"转向"能否构建有效的情感联结"。

下次在热搜看到明星子女时,不妨换个视角:那些被过度解读的街拍瞬间里,可能正孕育着解决现代家庭困境的密码。就像玥儿马尾辫摆动的弧度,丈量着整个时代的情感进化尺度。