你知道吗?一场战争的胜负,有时可能取决于一件看似微不足道的小物件。工欲善其事,必先利其器,这句古话在军事领域更是真理。甚至一个小小的水壶,都能在战场上发挥出意想不到的作用,甚至影响战局的走向。今天,我们就来聊聊中国军用水壶的进化史,看看这小小的物件里,究竟蕴藏着怎样的故事。

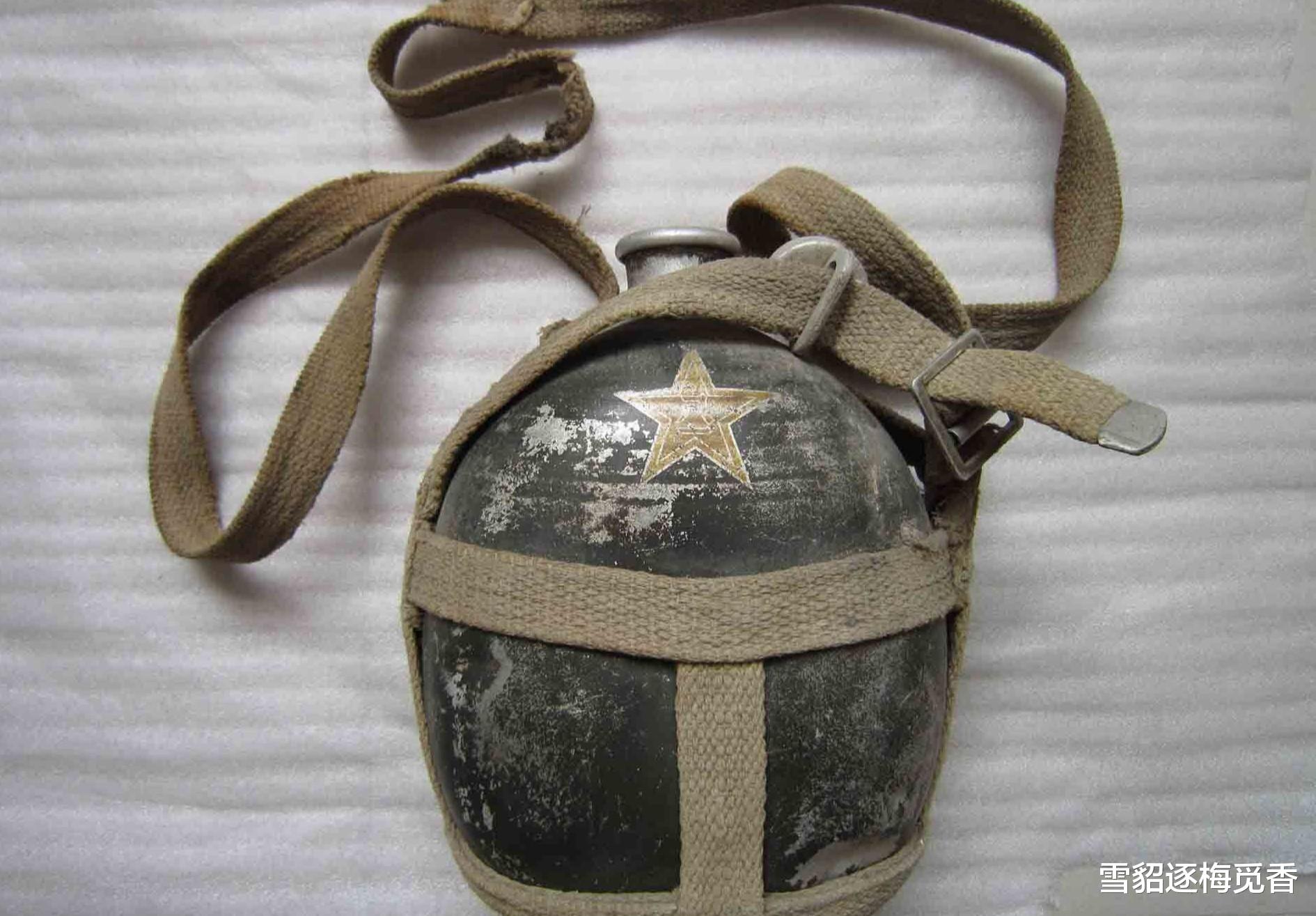

1950年,中国人民志愿军雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江,奔赴抗美援朝战场。那时,志愿军战士们所配备的,是新列装的50式水壶。这并非什么尖端科技,但它承载着无数志愿军战士的汗水与记忆。它的设计灵感,其实源自日本侵华时期遗留的九四式水壶。 但与九四式不同的是,50式水壶进行了改进:采用金属材质,更加耐用,并改用了软木塞设计,比以往的螺口更方便快捷。 更重要的是,它的背带设计也更为合理,方便战士们在行军作战中携带。

然而,战场是残酷的试金石。50式水壶虽然在抗美援朝战争中发挥了作用,但它的缺点也逐渐暴露出来。人体工学设计上的缺陷导致长时间携带容易造成不适;金属材质在极寒或极热的环境下,容易变形或损坏,严重影响实用性;而软木塞的设计,则存在卫生隐患,长时间使用后,软木塞容易滋生细菌,影响水质。这些问题,都给战士们带来了不少麻烦。

为了解决这些问题,军方在60年代末推出了65式水壶。这一次,改进是革命性的。软木塞被淘汰了,取而代之的是酚醛树脂螺纹壶盖。这不仅解决了卫生问题,也增强了水壶的密封性,并提升了耐用性。同时,65式水壶的人体工学设计也得到了改进,握持感更舒适,减轻了战士们的负担。这看似简单的改进,却体现了军方对士兵切身需求的高度重视。

但军队的需求是不断变化的,尤其是在伞兵部队。于是,在65式水壶的基础上,军方又推出了78式多功能伞兵水壶。这个水壶最有特点的地方在于,它既是水壶,也是饭盒!巧妙的设计,方便伞兵携带,更重要的是,饭盒还可以作为简易的炊具,在野外作战时,它能帮助战士们快速加热食物,补充体力。这充分体现了军方在设计装备时,注重实用性与多功能性的理念。

此后,83式和87式水壶相继问世,它们是在65式和78式基础上的改进,一些功能进行了增减,更适应不同兵种的需求。这些改进看似细微,却体现了军方对装备的不断完善和追求卓越的精神。

然而,科技的进步是永无止境的。进入21世纪,10式水壶横空出世,标志着中国军用水壶领域取得了重大的突破。 它采用了非金属外壳,更轻便耐用,而且内部集成了一种精密的过滤系统,能够有效过滤水中的杂质和微生物,确保饮用水安全卫生。此外,10式水壶的人体工学设计更加完善,携带方式也更加多样化,能满足不同作战环境的需求,在多种战术条件下灵活运用。

10式水壶的出现,不仅仅是一个简单的产品更新换代,更体现了中国军队“军人为本,科技强军”的理念。 它代表着中国军队对士兵的关爱,对装备的精益求精,对科技力量的重视。从50式水壶到10式水壶,这小小的水壶,也见证了中国军队的壮大与发展,见证了中国科技的进步。

展望未来,军用水壶的发展仍然面临着诸多挑战和机遇。 极端环境下的适应性、更轻便的材质、更智能化的功能……这些都是未来军用水壶研发需要攻克的难关。 但我们相信,中国军队会继续秉承着“为了士兵,一切为了战斗”的信念,为士兵提供更加先进、更加实用、也更加人性化的装备。这小小的水壶,未来还会发生怎样的变革呢?让我们拭目以待!

那么,你认为未来军用水壶应该具备哪些功能?又有哪些创新可以使它变得更实用、更强大?欢迎在评论区分享你的想法,让我们一起畅想未来战场上的“无声利器”!