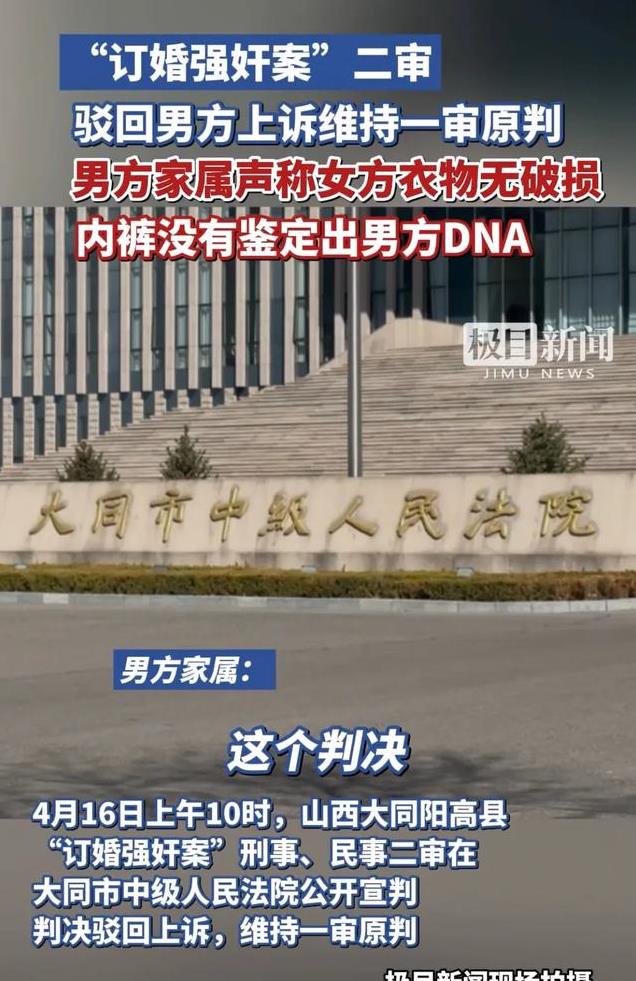

4月16日,山西大同“订婚QJ案”二审宣判:驳回上诉,维持原判。

宣判结果一出,又是引发了新一轮的舆论风波,有支持法院判决结果的,有觉得男方太冤枉的,看着网友们为此争论不休,只想说一句:舆论不该裹挟司法,重点应关注“强迫”二字,而不是订婚,哪怕是婚后强迫也是犯罪!

不管订婚或婚后,强迫就是犯罪

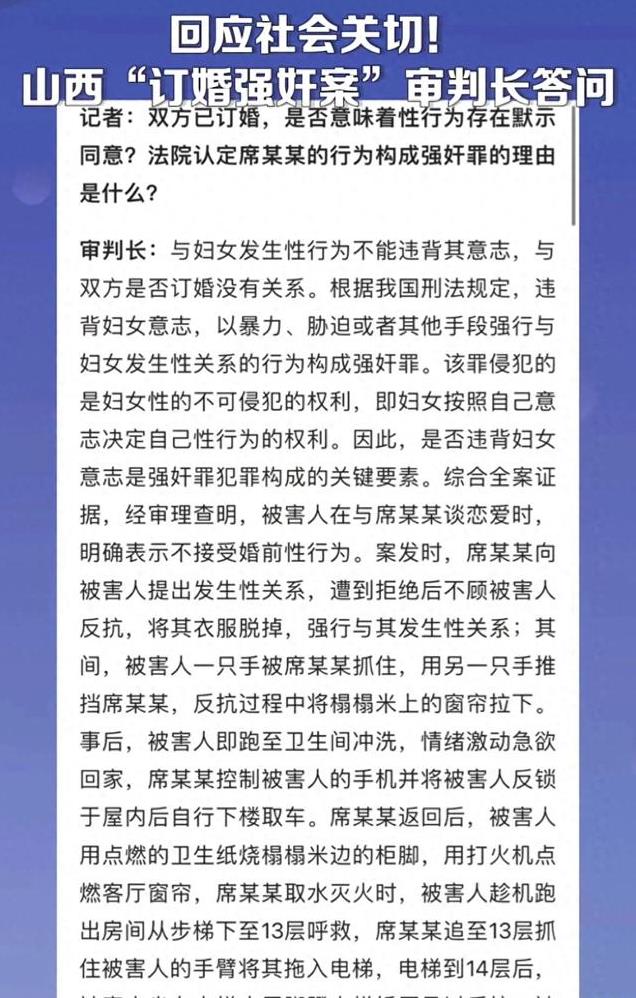

根据法院披露的案件细节是这样:女方在谈恋爱的时候就明确表示不接受婚前X行为,而男方提出发生关系被拒绝后不顾女方反抗将其衣服脱掉,强行与其发生关系,期间还有反抗举动(手推挡,拽掉窗帘,手机被男方拿走,点燃窗帘跑到13楼呼救被拖入电梯等等)。

我们再看看审判长答问:与妇女发生X行为不能违背其意愿,与双方是否订婚没有关系。

法院方面已经表达的很明确了,就是男方强迫女方发生关系,这不不就是犯罪吗?不知道为什么那么多人还在替男方辩解喊冤?在看这种案件的时候不要把情感掺杂到里面或许就不会有那么多争议了。

大多数网友认知中的是双方都已经订婚了,算是名义上的夫妻,有夫妻生活也是应该且合理的,但是这个罪名哪怕你是已经领证的真夫妻,只要女方不愿意被胁迫的话就是犯罪,更何况该案中双方只是订婚关系。

还有在司法实践中,对于QJ罪未遂仍然会按照QJ罪来定罪处罚,不过在量刑时会比照既遂犯从轻或者减轻处罚,也就是说男方有强迫的主观意识且实施了,只是出于外界因素未能得逞。

舆论不该裹挟司法,被告人母亲被训诫

不知道大家发现了没,自从案件曝光后网络上完全没有女方的发声,活跃着的都是男方家属的发声,说自己的儿子多么多么冤枉,女方不退彩礼、房产证上加名字等等,让舆论一边倒的倾向于男方,其实这也是为何该案会备受关注的原因。

二审法院也披露了很多细节证明是男方家属在利用舆论“裹挟司法”:

这个信息的也让此前网传的女方借婚姻敛财的说法不攻自破,被告人母亲多次擅自把涉及被害人个人隐私发布到网上,侵犯了被害人隐私权,二审期间法院对其进行了训诫。

我们要明白,司法审判有着严格的程序和标准,证据的采信、事实的认定都经过专业的判断。公众并非法律专业人士,往往只能通过媒体报道和当事人片面之词了解案件,很容易被情绪左右,形成先入为主的观念。

舆论监督在一定程度上可以促使司法机关更加谨慎地对待案件,但如果舆论过于情绪化、片面化,就可能干扰司法独立。

写在最后

从男方的情感角度来说是有那么一点不合理,都已经订婚了,彩礼也给了,亲戚朋友酒席也吃了,你我就是名义上的夫妻,因为事情提前发生了就告我QJ让人想不通,也会让人往是借机敛财方面去想。

可如今是法制社会不是旧社会,不是你给了彩礼、办了订婚宴女方就等于是你买来的,想怎么样就怎么样。

作为看客的我们也要理性,不要被情感蒙蔽双眼,“情”与“法”本就不在一条线上,我们把订婚、彩礼、房产证这些因素去掉后,仅从罪名本身去思考,或许就不会有那么多争议了。