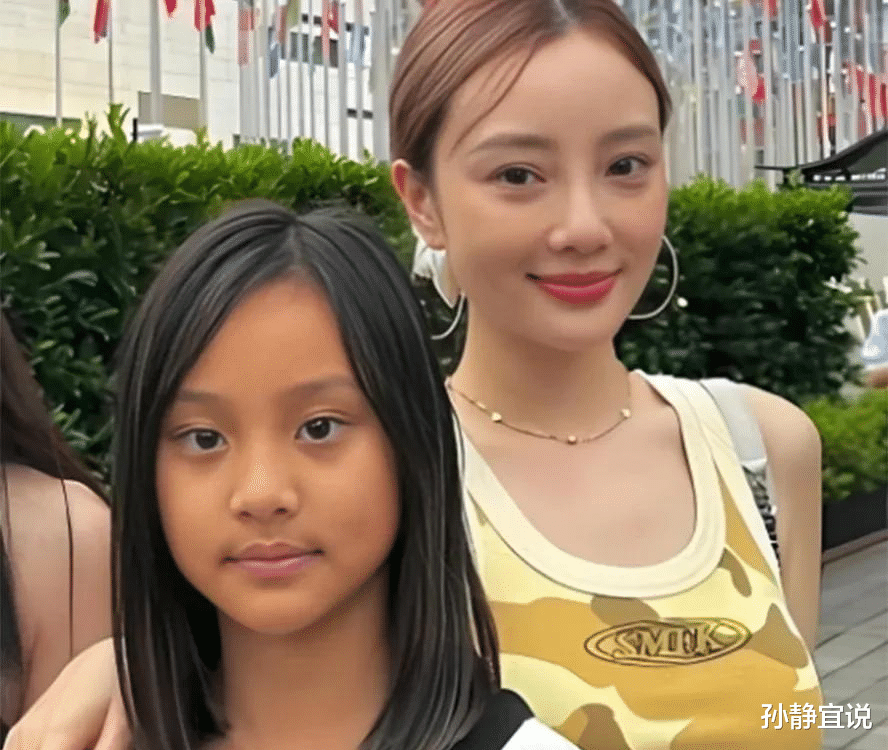

你刷到过这样的短视频吗?教室里,投影仪循环播放着用说唱歌手头像制作的圣诞老人动画,十几岁的少女沉默着将课本垒成围墙。这不是青春疼痛文学的开场,而是甜馨每天都要面对的真实校园生活。

"同学们在教室里叫卖PGone同款矿泉水时,我恍惚以为回到了九十年代的香港狗仔现场。"北京某重点中学的心理咨询师王老师这样描述第一次听到甜馨遭遇时的震撼。这个案例让她意识到,移动互联网时代,星二代承受的已不仅是父辈光环的压力,更面临着数字人格被永久固化的风险。

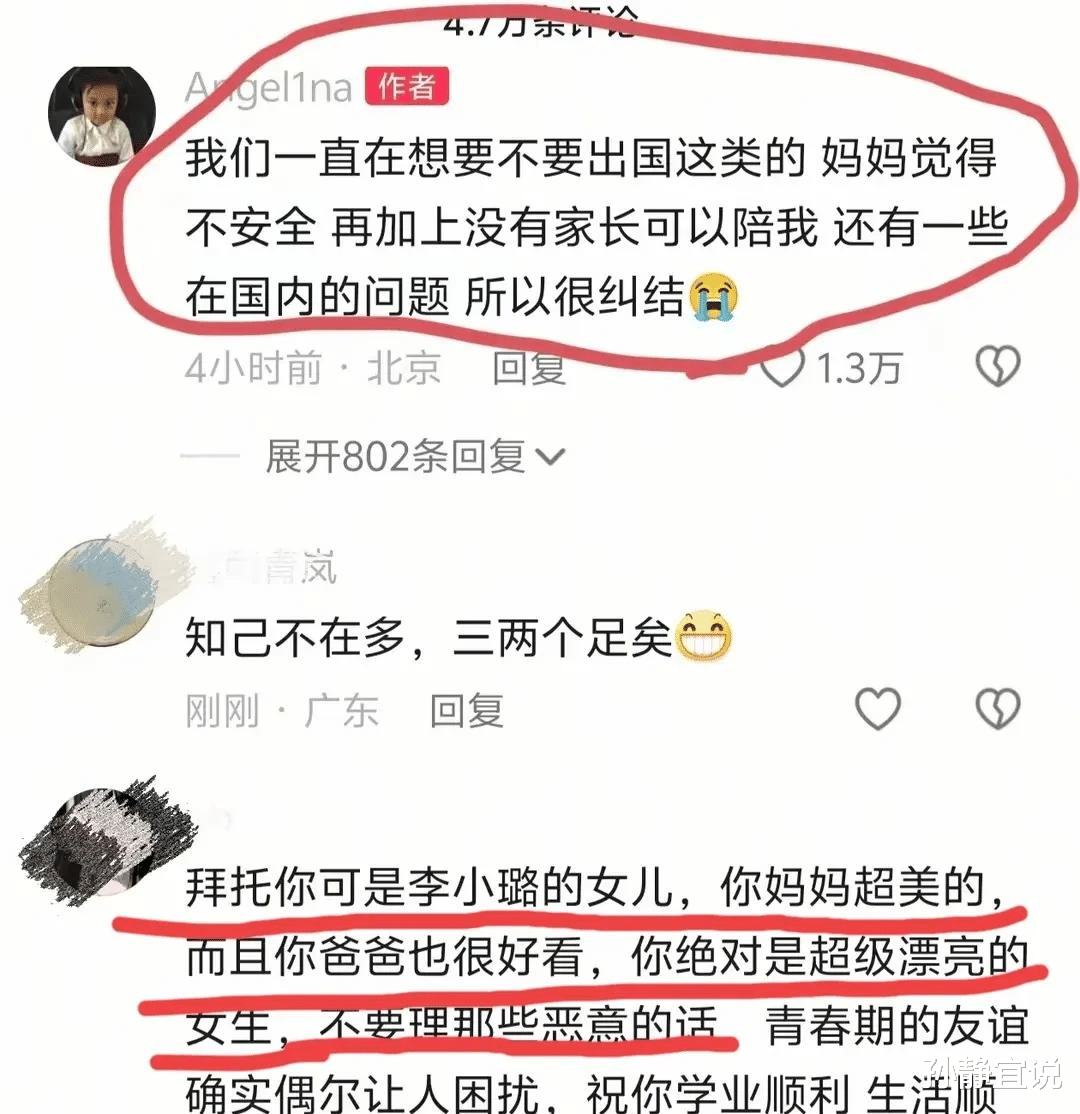

2023年中国青少年研究中心数据显示,明星子女遭受网络暴力的比例较五年前增长320%,其中87%的施暴者年龄在25岁以下。这组数据背后,是整代人在"吃瓜文化"与"玩梗狂欢"中模糊的现实边界。就像某短视频平台上那条获赞百万的评论所说:"我们不是讨厌甜馨,只是忘不了她妈妈当年的瓜"——这种集体记忆的错位投射,正在制造新型的校园暴力。

心理学教授李敏的团队最新研究发现,过度曝光的星二代普遍存在"数字人格分裂症候群"。他们在现实生活中的每个行为都会被自动关联到父母的历史事件,就像甜馨的多肉盆栽被追问"用哪种营养液"那样。这种标签化认知正在摧毁青少年的自我认同建构,他们的真实人格被迫与网络人格持续搏斗。

杭州某民办学校的校长曾处理过这样一起投诉:家长要求孩子转班,因为班上有个"劣迹艺人的女儿"。这个荒诞要求背后,折射出成年人世界对青少年的示范性伤害。当我们刷着"甜馨同款橡皮擦"的购物链接,在"擦掉妈妈黑历史"的广告词下点击付款时,是否意识到自己正在参与建构某种暴力符号?

社会学家张涛提出的"数字血统论"正在应验:移动互联网时代,每个人的数字足迹都成为家族数字基因的一部分。甜馨的遭遇验证了这个残酷理论——她的TikTok账号下,最高赞评论永远关联着七年前的旧闻。这种数字血缘的不可切割性,让星二代成了永远活在父母舆情阴影里的"赛博坦族人"。

某直播平台的数据工程师透露,甜馨相关话题的流量峰值总出现在其父母有新动态时。这个算法逻辑制造了恐怖的流量永动机:父母需要维持曝光度,而曝光必然唤醒公众记忆,这些记忆又转化为对下一代的伤害。我们正在见证一个无法打破的莫比乌斯环。

深圳某国际学校悄悄推行的"数字身份隔离计划"或许提供了新思路。该校为每个学生建立两套独立档案:现实中的学习档案和经过脱敏处理的网络档案。这种"数字分身"机制,某种程度上保护了特殊家庭背景学生的成长空间。虽然该计划因涉嫌信息不透明引发争议,但其创新价值不容忽视。

法律界正在酝酿的《未成年人数字人格保护法》草案中,首次提出"数字遗忘权"概念。根据该草案,18岁以下公民有权要求网络平台删除与其父母职业相关的非必要关联信息。尽管实施难度巨大,但至少为甜馨们指明了法律救赎的可能性。

心理学家建议的"认知隔离训练"在实践中展现出惊人效果。通过VR技术模拟网络暴力场景,帮助青少年建立心理防御机制。北京某工作室开发的"言论防火墙"训练系统,使用AI实时生成负面评论,教学生如何在情绪崩溃前启动心理保护程序。这种"以毒攻毒"的疗法,或许正是数字原住民需要的疫苗。

当我们第101次转发甜馨的校园遭遇时,是否想过这个动作本身就在延续伤害?那个在教室角落里垒课本墙的少女,或许正在等待真正的解救——不是转学或出国,而是整个社会认知系统的版本更新。

下一次在直播间看到明星带着孩子出镜时,或许我们可以多想三秒:这个点赞是否会成为孩子未来的数字枷锁?那些刷屏的"好可爱"和"哈哈哈",在算法眼中与当年的恶意玩梗并无本质区别。拯救甜馨们的方法,可能就藏在每个网民指尖的三秒迟疑里。

上海某中学的00后学生们自发成立了"反标签联盟",他们的口号令人深思:"让上帝的归上帝,甜馨的归甜馨"。这代在流量中长大的孩子,正在用自己的方式打破数字宿命论。或许真正的破局者,从来不是法律或技术,而是正在觉醒的我们。

```