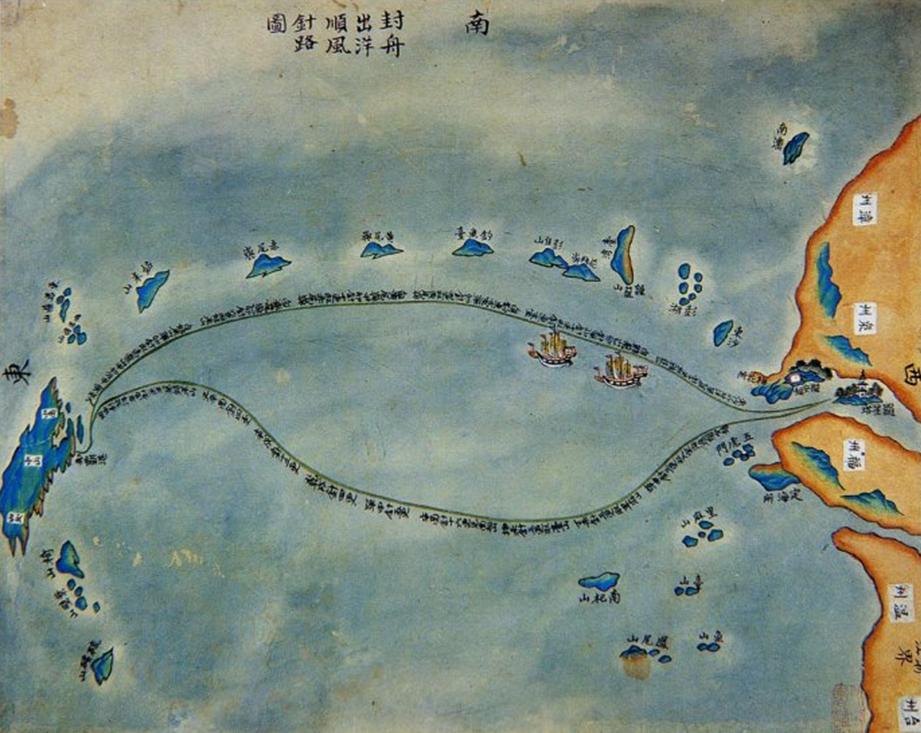

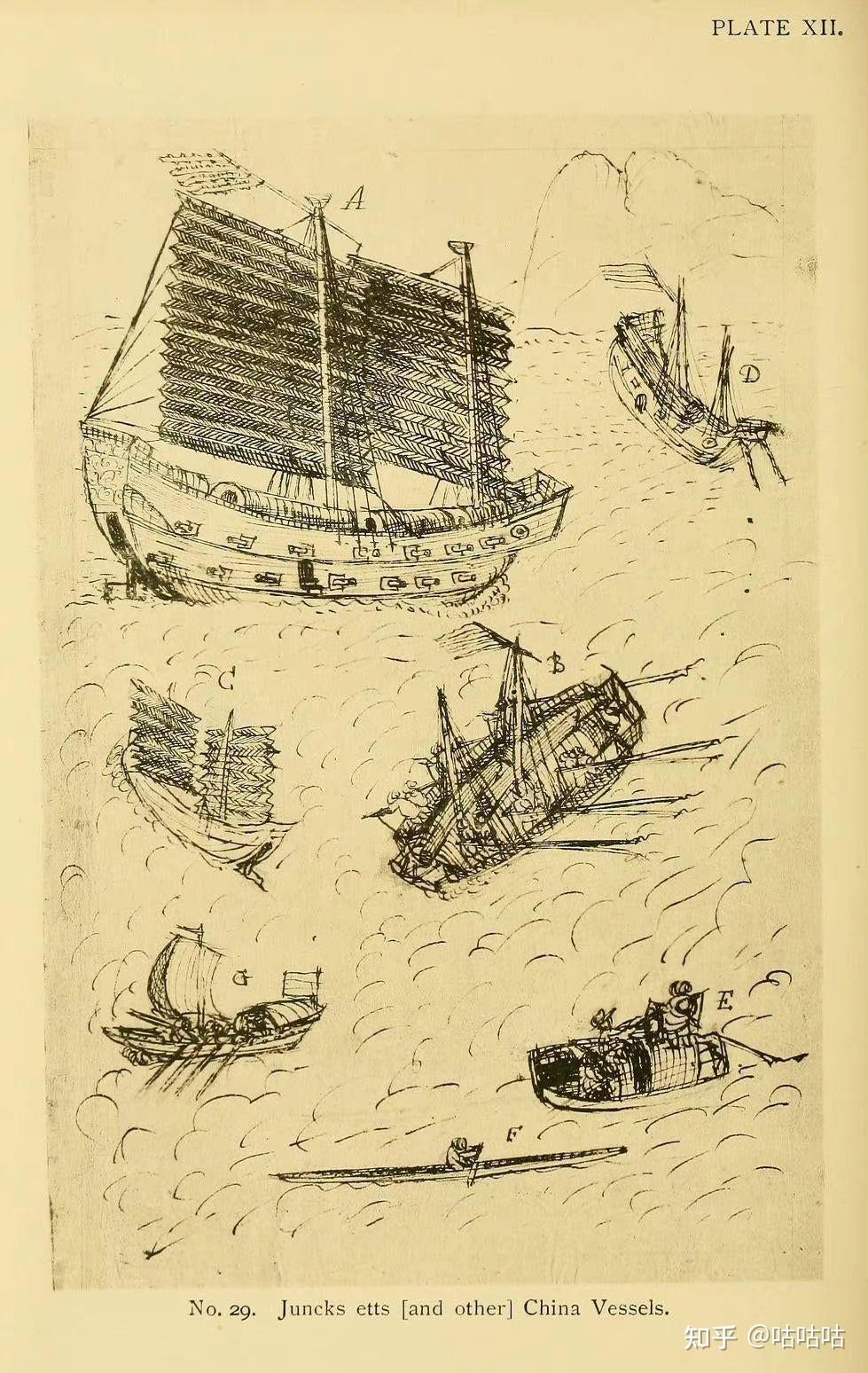

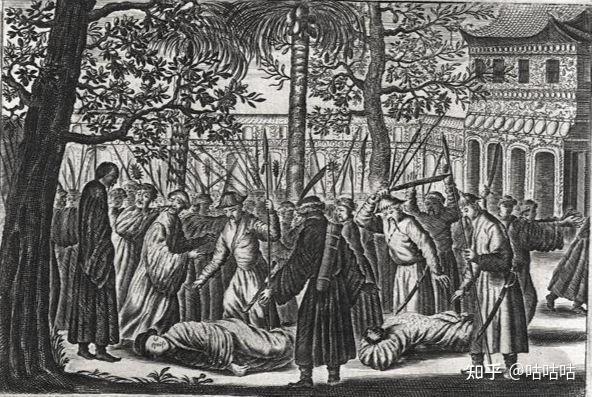

广东人具有到国外佣工谋生的悠久传统。 珠江三角洲地区作为向外移民的跳板,始于清朝。原因是一种有特色的地方经济,在其中,乡村或已经城镇化的县区彼此在种植经济作物、经营手工业以及劳务输出的体系中相互交织。已经高度商业化的内陆农业地区周边就有繁荣的市场,工商业发达的市镇。那里的农民不仅已经习惯于佣工挣钱,而且还习惯于季节性地外出打工。 紧邻广东省省会广州的三个周边地区,即番禺、南海和顺德,是工商业中心。佛山的铸造业和陶瓷业吸引了周边农村成千上万的劳动力。季节性地进入工业化城镇的劳力主要来自佛山周边台山、恩平、开平和新会等地,这是四个以农业为主的县区,以出产劳动力密集型的经济作物如蚕丝、蔗糖、烟草等为主。在这些地区,人们已经习惯于佣工挣钱,远离家乡外出打工并不是什么大不了的事。成千上万农民会在农闲时节跋涉百里,到顺德和佛山的工厂打短工。 东南沿海居民大规模移民东南亚,始于因清兵南下而逃到占婆、安南(今日之越南)和柬埔寨的广东难民。然而,在18世纪中叶之前,作为移民下南洋的港口,广州远不如厦门和其他福建港口,因为那时广东人的对外贸易主要利用的是外国船只(包括那些朝贡使臣的船只),因此,他们不需要发展自己的造船业,也不需要自行载运移民。 不过,就中国国内的航运而言广州港远不如厦门港。 虽然广东人习惯于外出打工,但出国谋生的群体最初出现在福建沿海。在清朝解除海禁之后,1757年时,广州港却是唯一获准接待西方船只的口岸。 由此,广东人也就更多地活跃于南中国海的海上航道。而且,在不断与洋人打交道的过程中,广东人进一步了解了西洋的器物,有的人还学会了如何摆弄和修理那些洋机器,从而掌握了市场所需要的特殊技能。 在那之后不久,英国人占领了香港,很快,香港就发展成该地区最繁忙的航运大港。由于穗港两地往来便利,广东人进而经由香港去往距离中国遥远的北美、澳洲,以及另一些闽南人还不太多的地方,广东人在那些地方成为中国人的移民先驱。到了19世纪下半叶,广东人又大批进入马来丛林,到那里去开采锡矿。 闽南人和广东人,由此成为中国移民海外的最大两个群体。