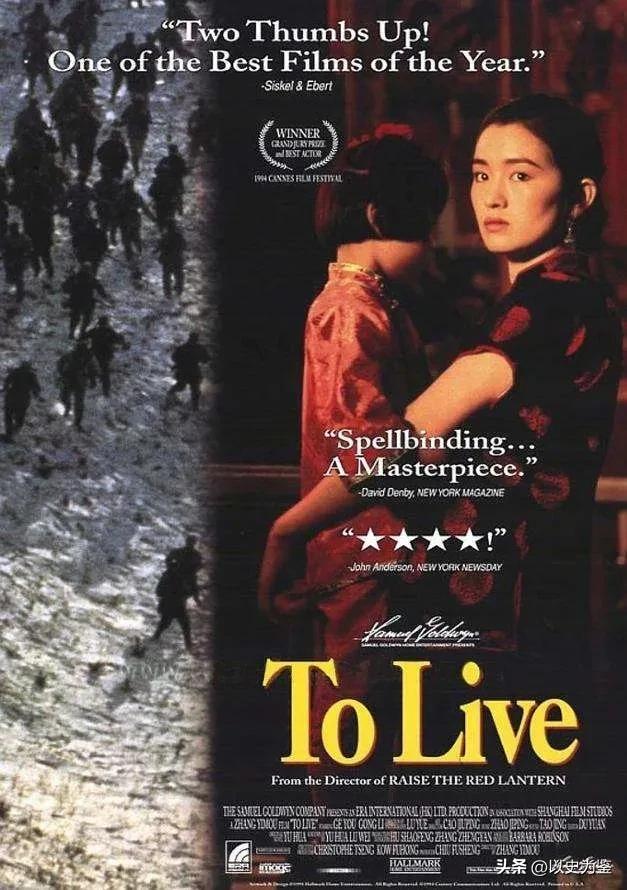

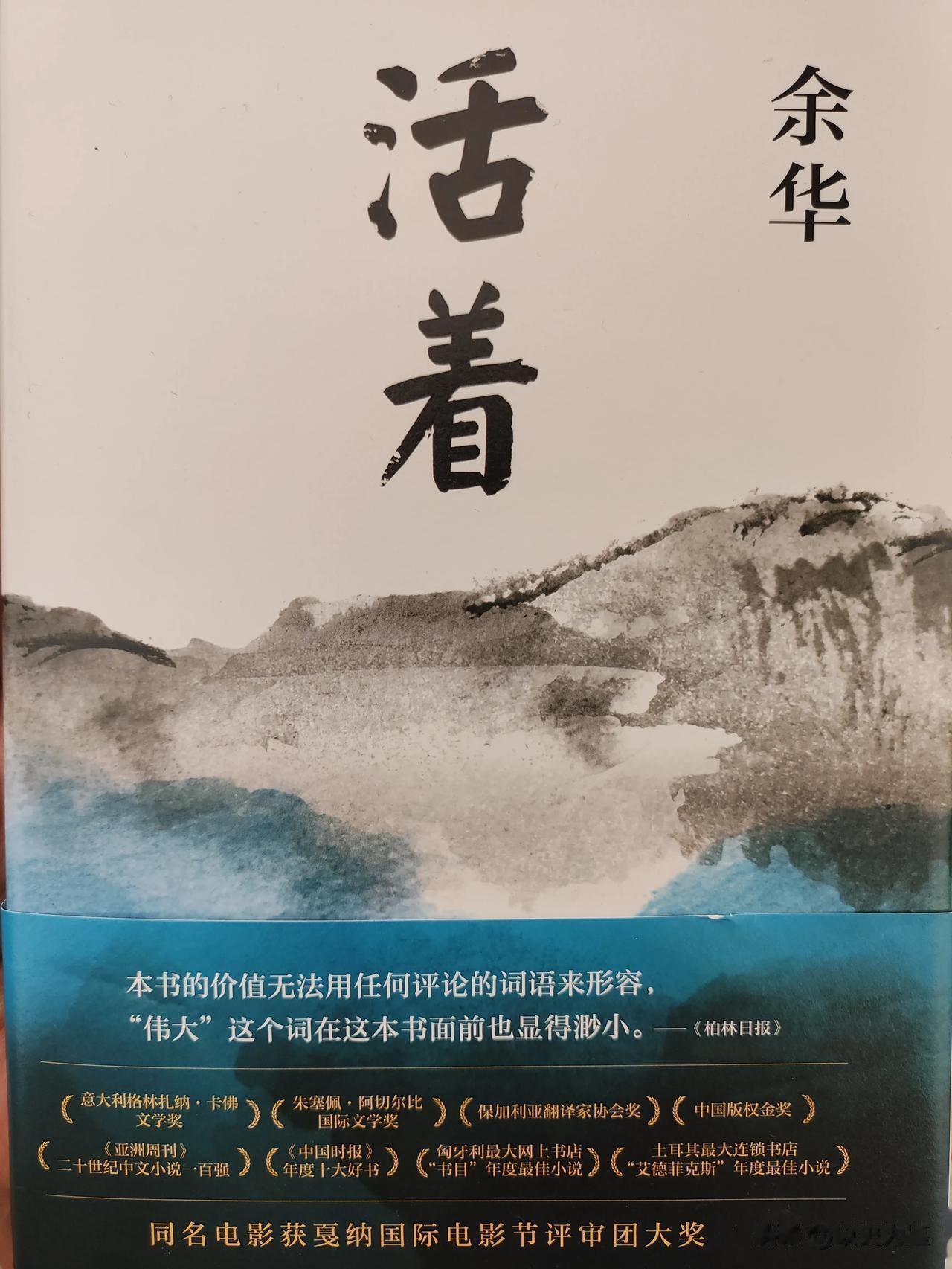

上世纪九十年代,余华偶然听到了一首美国民歌《老黑奴》,这首歌讲述了一位老黑奴的悲剧一生,他的家人都先后死去,而黑奴依然友好地对待世界,没有一句抱怨。 余华在听到这首歌后,他觉得自己也要写一篇关于人生,关于苦难,关于活着的小说。 1992年春节,余华把自己关进北京一间只有八平方米的平房里,开始埋头写作。 之后,长篇小说《活着》发表在《收获》1992年第6期上,一发表就一鸣惊人! 这部写人对苦难的承受能力,对世界乐观的态度。《活着》书名叫活着,但是实际上写的全是苦难,全是死亡。 主人公福贵的一生承受着巨大的苦难,父亲粪缸上掉落摔死、母亲重病身亡、妻子生病而死、儿子献血过多而死、女儿产后大出血死亡,最后和自己相依为命的外孙也意外死亡…… 余华将所有的灾难全部集中在福贵一人身上,这种集中的悲剧一下子震撼了读者的心灵,主人公的人生越是悲惨,读者越能体味出活着的意义和本质。正如余华说的:“人是为活着本身而活着的,而不是为活着之外的任何事物所活着。” 《活着》是中国文学史上都能留下名字的作品,在国内外都获得极高的评价,有人说《活着》写的是属于中国人的生死观,一部生命哲学启示录。有人说《活着》写的是人类千百年来面对种种人生苦难仍生生不息的精神源泉;一位外国作家称《活着》是“中国的《约伯书》”。 2018年9月,《活着》还入选中国改革开放四十周年最有影响力小说。 现在我们经历了经济爆发式的增长,也完成了空前的扶贫工作,中国人已经不为温饱发愁了,但是很多青年朋友却面临频发的心理问题。在抗压能力上我们这一代人,以及新一代人却是比不上经历了各种苦难的老一辈人。 马上到新学期了,我推荐这本非常经典的,也是我最喜欢的书之一——《活着》给头条所有的朋友,除了本人阅读欣赏,建议可以把本书推荐给正在读中学、大学的孩子们看看,让他们增加对于人生苦难,人生活着意义的思考,更重要的是可以增加孩子们的抗压能力。 活着 余华代表作

punksinger

《兄弟》的上部也不错,下部没搂住直接写飞了

欢乐过大年 回复 09-15 22:08

所以我只看完了上部,下部没看,放一边吃灰去了。