北京舞蹈学院附中的练功房里,十六岁的李小冉对着镜子里汗湿的后背发呆。压腿杆上斑驳的漆皮像极了她此刻的人生——那些被父母规划好的"完美舞者"人生图景,正在以肉眼可见的速度剥落。这个场景,在二十八年后的综艺节目里化作一柄双刃剑,既刺破了代际沟通的脓疮,也划开了网络暴力的面具。

2023年中国青年报的调查数据显示,68.9%的95后职场人曾因职业选择与父母产生激烈矛盾。当我们吃着"李小冉给刘晓庆打9分"的瓜时,或许更应该关注这场持续了三十年的代际战争。李小冉父亲那句"回舞团我给你找关系说情",何尝不是千万中国父母"为你好"的经典话术?

在深圳某互联网大厂,26岁的程序员张明正在经历相似的困境。父母坚持要他考公务员,甚至动用家族会议施压。"每次视频通话都像在打辩论赛,他们总觉得我在私企是'临时工'。"这种观念冲突在数字经济时代愈发尖锐,就像李小冉当年面对的传统艺术与现代影视的行业鸿沟。

华东师范大学心理学教授李敏的最新研究揭示:代际职业冲突的本质是安全感认知差异。父母辈的"稳定崇拜"源于物质匮乏时代的生存记忆,而Z世代追求的"兴趣变现"则建立在经济高速发展基础上。这种认知错位,在李小冉父女冷战的一年半里,化作北京地下室潮湿的墙皮和舞蹈教室冰冷的地板。

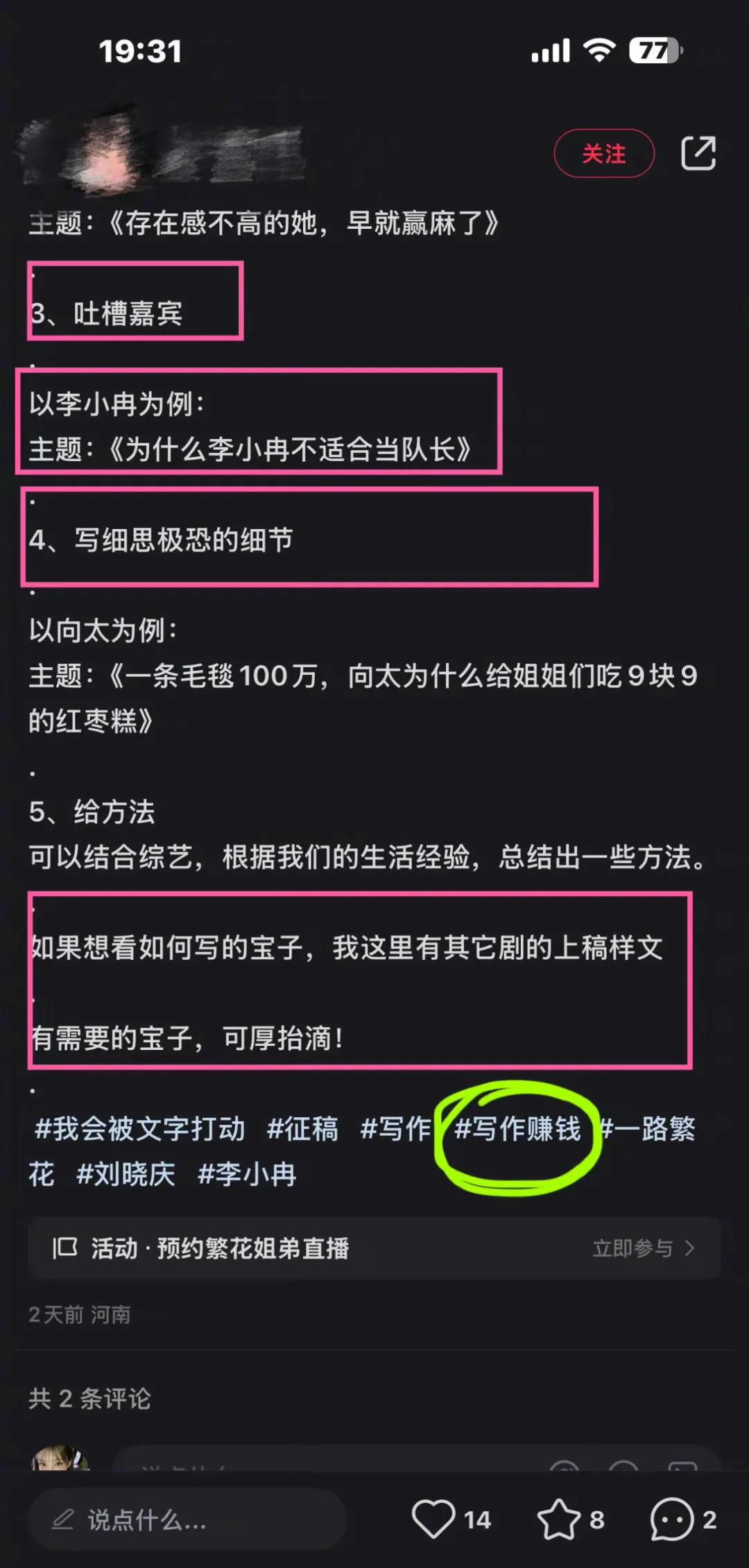

当李小冉的微博截图在各大平台病毒式传播时,很少有人注意到那些有偿征稿的暗流。某MCN机构内部流出的价目表显示,"拉踩类稿件"的稿费比普通评论高出40%,这完美解释了为何#李小冉家人#话题能在3小时内冲上热搜榜首。

这种网络暴力工业化生产的链条,正在制造着比李小冉遭遇更可怕的悲剧。2024年初,某选秀艺人因被造谣"校园暴力"患上抑郁症退赛,事后证实是竞争对手公司购买的2000篇黑稿所致。中国社会科学院《2024网络生态研究报告》指出,娱乐类谣言传播速度是普通社会新闻的3.2倍,纠错成本却高出7倍。

"键盘侠们总说艺人赚得多就该挨骂,这和'穿得少活该被骚扰'的逻辑有什么区别?"网络观察员王磊的质问直指病灶。当我们用"吃瓜"心态围观李小冉父女往事时,是否想过那些被刻意放大的矛盾片段,可能只是节目组精心剪辑的"冲突套餐"?

在代际沟通的冰河纪里,李小冉父女"不超过40分钟"的通话原则,意外成为当代家庭关系的解题样本。清华大学家庭社会学实验室的跟踪调查显示,设定谈话时限的家庭,矛盾发生率比随意沟通的家庭低31%。这种"边界感管理",或许正是解开代际死结的钥匙。

在杭州某创业园区,"家庭沟通工作坊"正在年轻人中悄然流行。参与者通过角色扮演,体验父母年轻时的生存环境。24岁的参与者小林说:"当我扮演出差只能打公用电话的90年代销售员,突然理解了我爸为什么总强调稳定。"这种沉浸式对话,与李小冉最终带父亲走进剧组观察的智慧异曲同工。

面对网络暴力,司法机关正在筑起新防线。2024年3月正式实施的《网络暴力信息处置条例》,首次将"有偿黑稿"纳入刑事规制范畴。某平台数据显示,新规实施后娱乐版块的举报量下降27%,但就像打地鼠游戏,黑公关们开始转向更隐蔽的海外服务器。

结语当李小冉在微博写下"家人是底线"时,她或许不知道这句话正在成为某种时代宣言。在这个真人秀比真实更真的年代,我们每个人都是"李小冉"——既要面对原生家庭的认知鸿沟,又要抵御数字世界的流弹袭击。

下次当我们在热搜榜前驻足,不妨多想一层:那些被精心设计的冲突片段,是否正在偷走我们理解复杂世界的耐心?那些被流量异化的亲情故事,是否正在消解我们修复现实关系的勇气?答案,或许就藏在李小冉父女重归于好的那个午后,藏在每对父母子女学会把40分钟通话变成高质量对话的细微改变里。