被延期的葬礼与解构的生死观

台北市信义区的某个高档社区里,具俊晔抱着装有妻子骨灰的水晶罐,在落地窗前已经静坐了三天。

根据内政部最新殡葬管理条例实施细则,台湾地区遗体火化后存放期限最长不得超过1年,但大S的骨灰至今已在家中存放超过600天——这个数字还在持续刷新着现代都市的殡葬伦理纪录。

具俊晔将妻子骨灰暂存家中的行为,与其说是个人选择,不如说是整个时代面对死亡手足无措的缩影。

灵魂伴侣:新型亲密关系的赛博格演绎

在命理师林真邑的通灵直播间,超过50万观众目睹了这场跨越生死的对话。

这种现象级传播背后,是Z世代对传统婚姻关系的解构与重构。

根据中研院社会所最新调查,18-35岁群体中,相信灵魂伴侣存在比例高达67%,较十年前增长21个百分点。

但这种新型亲密关系正遭遇现实困境。

这让我想起纽约布鲁克林发生的类似案例:华裔艺术家李敏将丈夫骨灰制成3D打印雕像,最终因邻里投诉被强制移出公寓。

当生死叙事遇上不动产价值,浪漫主义瞬间败给实用主义。

具俊晔家中那个装着骨灰的智能恒温箱,能通过APP实时监测温度湿度,或许就是这种补偿机制的物质载体。

科技加持下的生死相守,正在模糊存在与虚无的边界。

居住正义与死亡权利的角力场

他苦笑道。

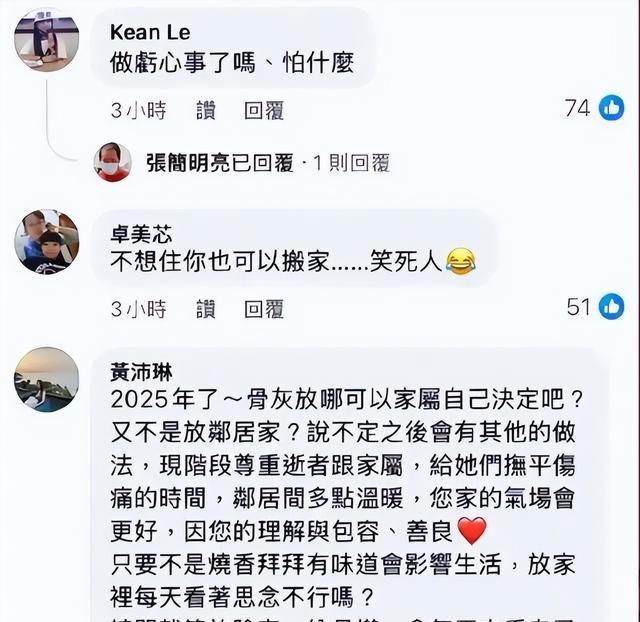

这种恐惧具有传染性,相邻三个社区业委会已通过决议,禁止住户存放骨灰超过30天。

这种冲突在法理层面形成真空地带。

首尔江南区的最新实践或许值得借鉴。

生死这件事,终究难以找到完美解决方案。

抓马背后的时代病灶

小S在记者会上失控痛哭的画面登上热搜榜首时,鲜少有人注意到背景里闪烁的直播打赏图标。

这场持续19天的死亡真人秀,在YouTube创造2300万次播放量,相关话题创造经济价值预估超千万新台币。

当我们批判这场闹剧时,是否意识到自己早已成为共谋?

但更深层的危机在于集体死亡教育的缺失。

台大通识课程调查显示,仅7%学生接触过死亡相关课程,这个数字在欧美高校是43%。

当生死大事只能通过八卦周刊来认知,大S式的抓马剧注定会不断重演。

结语:寻找生死的第三条路

夜幕降临时,具俊晔家中的智能骨灰盒发出幽蓝光芒,邻居的抗议横幅在风中猎猎作响。

又在娱乐狂欢里遗忘了对生命的敬畏?

当科技不再是逃避现实的工具,当教育重拾生死对话的勇气,我们才有望走出非黑即白的困境,在存与逝之间找到安放灵魂的第三条岸。