罹祸天降空悲叹

高启本来可以回故乡,安安稳稳地做他的诗人。但是明朝洪武七年(1374),苏州城发生一件轰动一时的大案,苏州知府魏观、名士高启等人被朱元璋下诏腰斩处死。高启之死,从表面上看,主要原因竟然是一篇《府治上梁文》。提到《府治上梁文》得从魏观说起。

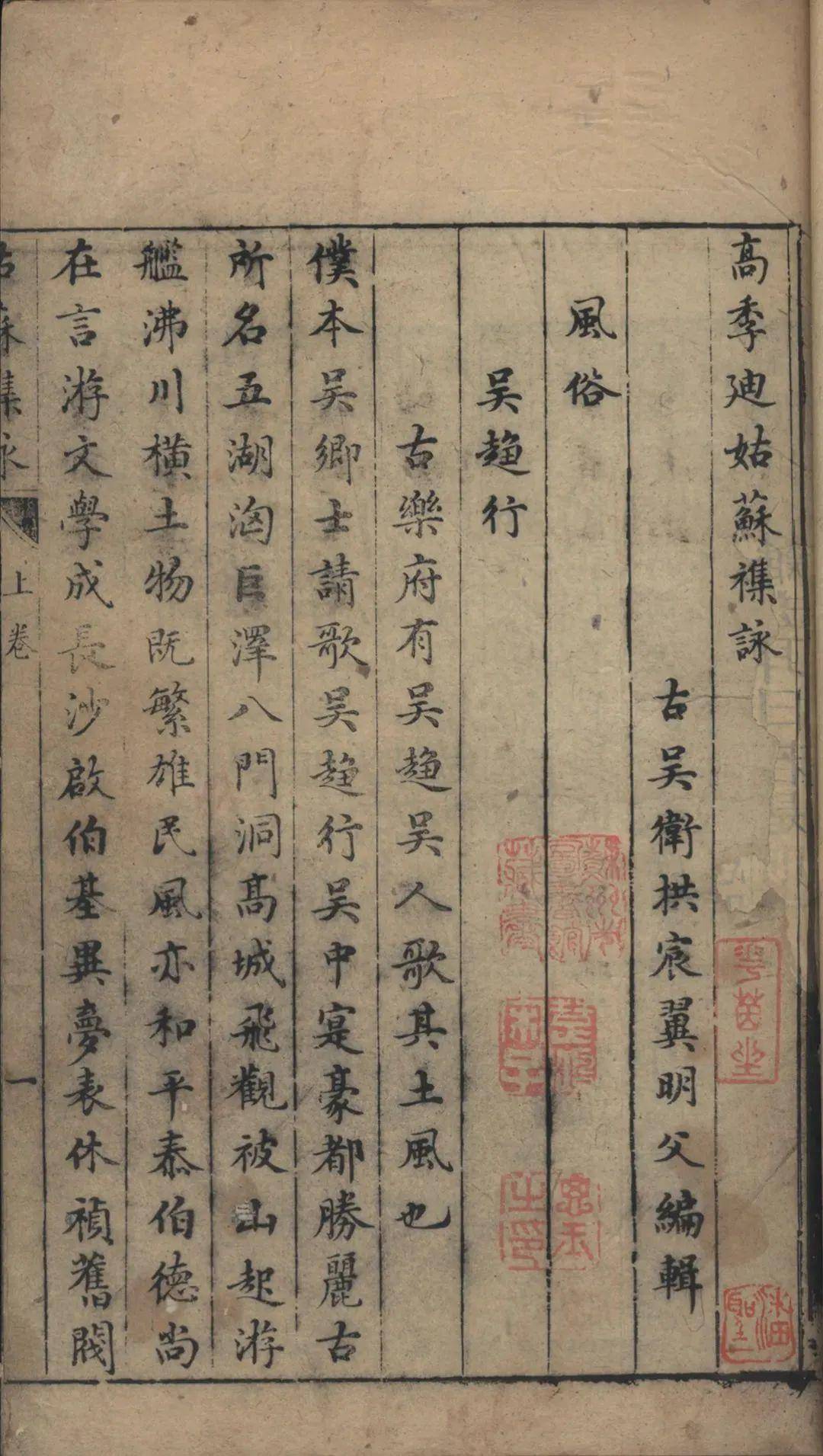

洪武五年(1372),魏观奉命出任苏州知府,之前陈宁在此治理,此人为政苛猛,被称为“陈烙铁”,他为帮朱元璋确立新朝权威可谓铁腕频出。而魏观“硕学夙充,性尤仁厚”,上任后施仁政,重教育,与吴中名士打成一片,并聘用高启、王行、王彝、张羽等文士,在吴大兴文教。

高启本来可以置身事外的,而且他还曾早早地在魏观刚走马上任时就“避匿甫里,绝不入城”,这事记载于明杨循吉《吴中故语》里。有意思的是,高启不入城是因为他“梦其父来书,其掌作一魏字云:‘此人慎勿与相见’”,但终究没敌得过魏观真诚的厚爱与热情的邀请,高启不但接受了魏观的好意,而且与魏观还成了“忘形之交”。

魏观上任之时,朱元璋同时派了他淮西起事时的老部下蔡本担任苏州驻军长官,便于互相监督。蔡本是个粗人,魏观时常有事也不跟他商量,根本没把他放在眼里,而对那些文人却彬彬有礼,蔡本对此气不打一出来。一直心存芥蒂的蔡本,于是对魏观动了报复的念头,但魏观刚正不阿、廉洁奉公,任他如何处心积虑、瞪大眼睛也没有抓到魏观的“小辫子”。

后来终于借魏观迁府治于张士诚据吴时的旧址,以及重开因战火破坏而淤塞的、张士诚曾主力治理的锦帆泾,便“飞言上闻”,向朱元璋举报,称魏观“复宫开泾,心有异图”。朱元璋本猜忌心重,对张士诚占据十一年之久的苏州不放心,听此言便派人前往调查,得出结论是,魏观所为乃“兴灭王之基,开败国之河”,朱元璋大怒,杀心顿起。

本是魏观之祸,何以殃及高启?只因魏观在重修苏州府时,按照惯例请名士作文,高启应邀而作《府治上梁文》。

《府治上梁文》今已失传,据清代支伟成《吴王张士诚载记》称,其中有“龙盘虎踞”四字,因此触怒朱元璋。在古代,龙乃帝王象征,苏州府曾是张士诚称王之所,这是朱元璋绝不可容忍的。

当然,一篇《府治上梁文》只是诱因,细究起来,朱元璋对高启从辞官始便大不悦。

高启当时对户部右侍郎高职的推辞拒绝,自然是小心翼翼、字斟句酌的,而且拒绝的理由必须有理有据。《明史》本传中称高启“自陈年少不敢当重任”,多少有些糊弄之嫌,皇帝都看好你,你自谦一下也不伤大雅,但据此便得到皇帝批准辞归,怎么也说不过去。与高启同修《元史》的张适在《高君启哀辞序》有记曰:“(高启)自以不能理天下财赋,力辞,忤旨。”一个读书人如何掌得了财政大权,这条理由还是蛮有说服力。高启虽然如愿得辞,但皇帝的面子往哪里放,明明是求贤若渴,却被拒之千里,心里不窝火才怪。

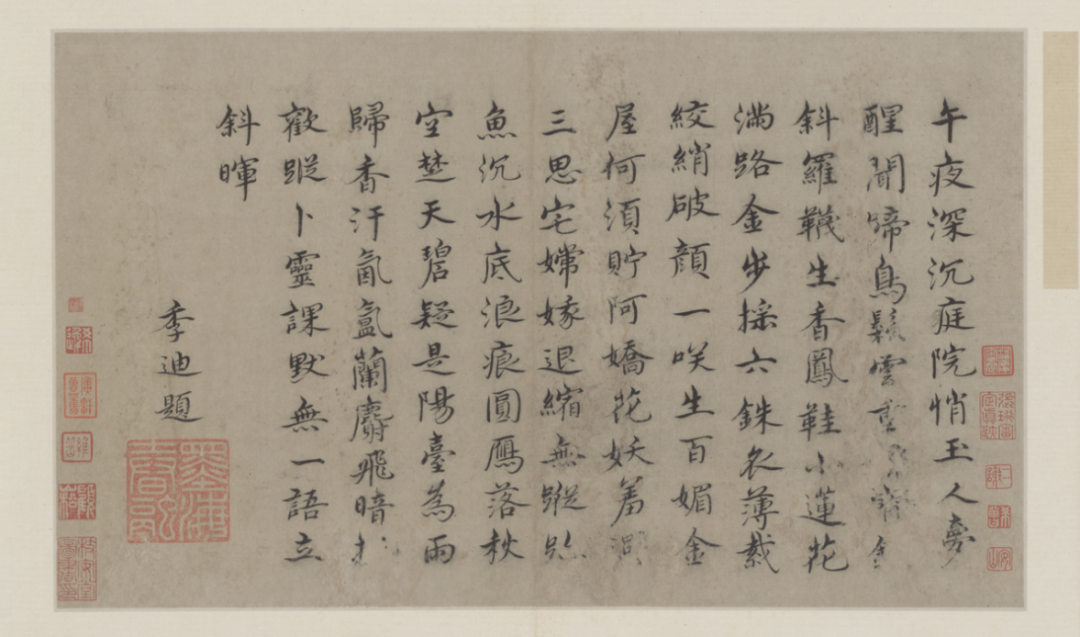

高启获罪还有另一种说法,明末清初著名学者钱谦益,以及修《明史》者,都说高启之死可能因为他的《题宫女图》一诗,诗曰:“女奴扶醉踏苍苔,明月西园侍宴回。小犬隔花空吠影,夜深宫禁有谁来?”因诗中内容涉及宫闱隐私,与《续本事诗》中所记载的御史张尚礼的宫怨诗“庭院深深昼漏清,闭门春草共愁生。梦中正得君王宠,却被黄鹂叫一声”相类,朱元璋就曾“以其能摹图宫闱心事”,遂“下蚕室死”。

另据赵翼《瓯北诗话》记载,高启招致杀身之祸的还有《题画犬》:“莫向瑶阶空吠影,羊车半夜出深宫。”诗句有辱皇帝形象,暗指皇帝荒淫,如此讽刺之笔,自然让朱元璋大动肝火、暴跳如雷。

清人朱彝在《静志居诗话》中说这两首所谓的讽刺诗,针对的是前朝元顺帝的。但是,问题来了,朱元璋会怎么理解呢?对于高启来说,这才是性命攸关的问题。《明史》就有记载说,“启尝赋诗,有所讽刺,帝之未发也”,朱元璋被讥嘲了,心中埋下不快的种子。

另外,朱元璋甚至对高启年少时的诗作,也是大有意见的。据《吴郡甫里志》载:“启所撰《青丘子歌》有‘不闻龙虎苦战斗’句,上恶其语。”朱元璋对这句诗之所以厌恶,也不是没有原因的。当时朱元璋正与元军、陈友谅、张士诚三方强敌,陷入“苦战斗”的困局之中,朱元璋要的是所向披靡、气吞山河之势,高启不但没有为他摇旗呐喊、助长声势,却像是在一边看热闹,还摆出一副清高姿态,对此不屑一顾,不愿出力,这让朱元璋怎么想呢?

其实单凭前文所讲高启在朝廷任职期间写的诸多不满诗作以及他不识好歹拒绝朝廷好意,朱元璋早已心生不快,《府治上梁文》抑或《题宫女图》《题画犬》诗不过是个引子罢了。

朱元璋明明对高启是非常欣赏的,却又对他动了杀心,这该有多大的怒气呢?历史没有给我们答案,只给了我们一个叫人悲叹的结局。据明祝允明《野记》载,高启受腰斩之刑,不是拦腰一刀,而是“截为八段”。

一代悲剧诗明亮

高启的一生,像被命运按下了“加速键”。

高启少时便博学工诗,才华飞扬,生逢元末乱世,张士诚据吴称王,淮南行省参知政事饶介守吴中,对高启之才“大惊异”,当时高启不过才十六岁。入饶介府后,面对乱世、看透官场后毅然决然地借故而去,不恋功名利禄,隐于青丘,那一年高启不过才二十三岁。

朱元璋定鼎之后,招名士大儒入朝为官,其中便有高启,高启得以高职厚待,先后被提拔为翰林院编修、户部右侍郎,但他不顾“皇恩浩荡”,辞官归去,那一年高启不过才三十五岁。因“上梁文”等事件,触怒了早对高启不满的朱元璋,致使高启遭受了可谓残忍至极的“腰斩”,时乖命蹇,早慧命薄,那一年,高启不过才三十九岁。

英年早逝,却在三十几年的生命中创作了1979首诗歌、105篇散文和32首词。

高启之死,令人悲痛惋惜。高启在明代诗坛上的最大成就便是后人总结的,他“独树一帜地挑起了发展诗歌的重担”,而且推动了诗歌的发展。高启的诗有时代气息,有地方特色和乡土风味,笔下多真情实感,同时极具情趣与意趣,彰显性灵与格调。

翻阅史料,后世对高启的评价甚高。清代陈田在《明诗纪事》里评高启“为明三百年诗人称首,不止冠绝一时”。清代袁枚曾高度称赞高启的天资才华:“诗有音节清脆,如雪竹冰丝,自然动听者,此皆有天分,非学力可到也,在明惟高启一人而已。”

清代纪晓岚在《四库全书总目提要》中曾赞誉高启“天才高逸”,“振元末纤秾缛丽之习而返之于正,启实有力”。清代赵翼在《瓯北诗话》论唐宋元明至清初诗家,所选明代诗人只高启一人。而且,评高启天资之外的诗歌创新之功说:“惟高青丘才气超迈,音节响亮,宗派唐人,而自出新意,一涉笔即有博大昌明气象,亦关有明一代文运。论者推为开国诗人第一,信不虚也。”

诗才冠绝,享誉文坛,少年已负隽声,在后世看来,高启的诗学成就堪称明代第一,拥有“明代诗人之冠”的美誉。他的诗清新超拔,雄健豪迈,一改当时纤秾缛丽的诗坛诟病,作诗没有“空架子”,而是金声玉振,有血有肉,并极具审美情趣。所以赵翼评其一下笔就是“博大昌明气象”,甚至说高启的存在是“关有明一代文运”的。

可惜,他的“一生”太短了,虽公认其天资颖发,诗才冠绝,却没来得及在诗歌创作上更上一层楼。在短短的一生里,高启一直在选择孤高洁身,选择逃离。对高启而言,“孤高”不是姿态,而是入世的智慧;“洁身”不是心性,而是出世的信仰。“逃离”,则是挣脱束缚、摆脱困境,自我成全。身在朝廷,能做到心中无缚无系地离开,绝非易事。高启给自己找到了该走的路,他尽心知性,知进退,即使壮志不抒,也要朗吟自适。

正是因为有了这份自适的人生姿态,所以生逢乱世,高启不曾乱了阵脚,知所适从;即使赴刑场、命将绝,在“众汹惧丧魂”时,高启却“独不乱”,而且还“吟哦不绝”,在生命的最终,留下了“枫桥北望草斑斑,十去行人九不还”的超脱诗行。

“琼姿只合在瑶台,谁向江南处处栽?雪满山中高士卧,月明林下美人来。”(《梅花九首》)高士不在,一个“关有明一代文运”的大诗人,就这样以悲剧收场,怎么不令人扼腕叹息?他的悲剧,注定是一个朝代的诗歌悲剧。但令人欣慰的是高启没有随风而靡,他还有诗,他用诗歌点亮了自己短短的人生,他用自己的人生磨砺出一颗诗歌的珍珠,给后人留下了精神明亮的诗章。(完)

潘慕白

[本文原发吴文化博物馆,经授权转载,转载时有删节]