比亚迪的“智驾铁幕”:智驾新时代的开启与挑战

1946年,丘吉尔那“铁幕”一词,似一道沉重帷幕,划分出冷战的格局。时光悠悠流转,79年后的今天,比亚迪犹如一位科技领域的先锋战士,用一场盛大而耀眼的发布会,毅然宣告了汽车行业那震撼人心的“智驾铁幕”正式拉开帷幕。

2月10日,比亚迪以“天神之眼”的技术矩阵为强大依托,震撼发布全民智驾战略。这一战略意义非凡,旗下全系车型纷纷搭载高阶智驾技术。其中,备受瞩目的天神之眼C覆盖了多达21款车型,从7万级亲民车型到20万级的中高端车型,无一例外都用上了智能驾驶这项前沿科技。

要知道,在过去,智能驾驶可不是一件容易触碰到的事情,它长久以来都是20万以上车型的“专属奢侈品”。那些价格不菲的高端车型才拥有这种高科技体验,普通消费者望尘莫及。然而,如今这一格局被比亚迪彻底打破,7万元车型也能畅享智能驾驶的魅力,这无疑是一场汽车行业的“智变革命”。“智驾铁幕”缓缓升起,中国汽车下半场的倒计时在比亚迪的这一强劲举措中正式敲响,仿佛一场激动人心的新征程即将启航。

这场发布会的影响力着实惊人,它就像一颗投入资本市场和平民视野的巨石,瞬间引发了强烈的反响。第二天,从其他车企那绿油油的股价中,我们便能清晰地看到资本市场那不容忽视的审视态度。在新能源渗透率已稳稳超过50%、销量竞争愈发白热化的大背景下,比亚迪补上了智驾这块至关重要的拼图,并且以其独树一帜的“技术平权、全民智驾”方式,如同一声激昂的号角,掀起了中国智能汽车产业的全面升级和竞争升级的壮阔浪潮。

对于广大的普通用户而言,智能驾驶背后那复杂高深的技术原理,如同天书般难以理解。但有两件事,大家却都能门儿清:价格和使用体验。

在这场意义重大的发布会上,比亚迪其实是用最为直白的方式告诉用户:首先,智能驾驶绝非遥不可及的高消费,比亚迪采用“加配不加价”的贴心策略,免费把智能驾驶技术下放到了最低7万元的车型。这一举措就像打破了一层禁锢用户认知的坚固枷锁,彻底颠覆了“智能驾驶=高配=高价”的固有认知链条。其次,比亚迪着力突显智能驾驶的使用场景和功能体验,尤其是规模主力的天神之眼C,以纯视觉方案实现了用户主要场景的全覆盖。

比如在高速和城市快速道路上驾驶,高快领航(HNOA)就像一位智能贴心的领航员,能精准地实现上下匝道、车道保持、自主换道、避开障碍物等一系列复杂的智能驾驶任务,让驾驶变得轻松惬意;代客泊车(AVP)则像一位技艺娴熟的泊车小助手,能根据实际的泊车习惯和场景,让用户实现下车即走的便捷体验;记忆领航(MNOA)更是如同一位聪明伶俐的伙伴,能持续学习,完美完成上下班通勤等高频出行路线场景。主要场景的全面覆盖,再加上最低仅需7万元的智驾价格,还有之前第五代DM技术续航2100公里的强大组合。比亚迪用这样的配置组合,成功地把用户的预期提升到了一个令人惊叹的高度,那就是在十万区间,也能够挑选到一台没有明显短板的智能汽车。

回顾这场犹如“智能化闪电战”般的发布会,我们不禁感叹比亚迪的决策力。比亚迪2023年才把“智能驾驶”确定为公司的核心战略之一,相较于小鹏、华为等品牌至少晚了三年,其智能化起步确实相对较晚。这也导致对手认为比亚迪存在着明显的短板。要知道,在中国新能源汽车的上半场电动化进程中,比亚迪虽然成为最大赢家,但这样的辉煌优势在转型智能化的关键阶段,却有可能成为沉重负担。

然而,比亚迪却奇迹般地在极短时间内构建了一个令人惊叹的正循环飞轮,其根本在于强大的规模效应。2024年,中国新能源汽车销量达1286.6万辆,比亚迪卖出427万辆,占比超过33%,相当于每卖出3辆车,就有一辆属于比亚迪。庞大的用户和行驶里程为智驾数据的采集提供了海量的数据支持,就如王传福所说,2024年比亚迪每天能新增7200万公里的训练里程,相当于每一天绕地球1800圈。庞大的规模还能带来极致的成本控制,自研激光雷达、整合供应链,再加上比亚迪这两年的逆周期大量招人储备人才(尽管就业环境不容乐观),短时间调集了5000人的智驾研发团队,将天神之眼C的成本压缩到4000元。这不禁令人联想到当年福特T型车的流水线革命,二者都是以规模破局,击穿行业的成本极限。

比亚迪的全民智驾战略也让同行如临大敌。

摩根士丹利就指出,比亚迪的智驾发布实在超出预料,当前的中国同行在3 - 6个月极难拿出有效的应对策略,国外那些老牌车企想要反应就更难了。

从现有的种种迹象来看,比亚迪在6个月之内,凭借全民智驾战略成功赢得了智能化的主动权,今年的销量极有可能突破500万,甚至能朝着550万辆大步迈进,进一步扩大自身在市场中份额。

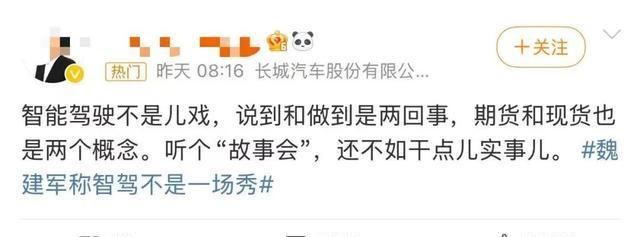

面对这一局势,其他车企的反应也十分激烈。

毕竟,如今新能源汽车替代率已到达50%,一般电动车需求已进入低增长阶段,智能车成为下一个重要的替代率关键指标。整个新能源汽车市场的窗口期被进一步加速缩短,6个月的风云变幻,足以让这场竞争变得万分激烈,谁能在这波潮水中稳稳立足,谁就可能在未来竞争中占据优势。

比亚迪在智能化领域展示出惊人的进化速度,开始复刻电动化的辉煌历史。但在“智能化、AI x”的达尔文海中,新势力与跨界巨头想要生存,必须找到自己的“非对称优势”。

华为、小米凭借着强大的生态体系,构建起了独特的竞争壁垒。他们在智能设备和智能驾驶生态方面实现了深度绑定,让用户在不同的智能设备之间能够实现无缝切换和协同操作。比如,你可以在华为的智能手机上轻松操控小米的智能车机系统,这种跨设备的无缝连接为用户带来了无与伦比的便捷体验。

小鹏聚焦于AI训练速度,在人工智能领域不断深耕。它拥有庞大而专业的研发团队,以及海量的数据资源,能够快速训练和优化智能驾驶模型,实现更精准、更智能的驾驶辅助功能。

特斯拉以极致软件优势在智能驾驶领域独树一帜。其自动驾驶辅助系统在行业内长期处于领先地位,通过不断更新和升级软件算法。

在未来汽车行业这场充满挑战与机遇的智能革命中,只有不断进化、适应变化的企业,才能在这场“达尔文海”的激烈角逐中生存下来。让我们拭目以待,看看在这场波澜壮阔的智驾新时代,谁能真正引领行业的未来。

(以上内容部分素材来源于网络)