以玉为媒,南北交融的雕刻史诗

李国玺,一位生于玉雕世家的艺术家,以刀为笔、以玉为纸,在传统与现代的交织中刻画出东方美学的深邃境界。他的作品既是南北玉雕技艺的集大成者,亦是中华文化基因的当代转译——北派的大开大合与南派的精雕细琢,在他的刻刀下化为刚柔并济的诗篇。本文将以《金蛇献福》《福禄寿星》《吉象》《花开见佛》四件代表作为脉络,深入解析其艺术语言中的文化密码与创新哲思。

一、青花籽玉,三色料上的祥瑞狂想

1. 创作溯源:天然与人工的对话

作品取材于青花籽玉,三色料,这种以“声如青铜色如玉”闻名的石材,在李国玺眼中是“天地造化之手笔”。他巧妙利用石料天然的苍劲肌理与金褐色皮壳,将金蛇盘踞的动态与青花籽玉,三色料的天然沟壑相融合,形成“蛇隐石中、石生蛇魂”的视觉奇观。

2. 艺术解码:南北技法的交响

北派气韵:蛇首昂然挺立,鳞甲以粗犷的深雕技法呈现,刀锋走势如书法狂草,尽显北方雕刻的雄浑力道。

南派匠心:蛇身缠绕处,灵芝祥云以浅浮雕勾勒,云纹细若发丝却层次分明,灵芝伞盖的褶皱以“游丝毛雕”技法刻画,展现苏工特有的雅致精微。

点睛之笔:蛇眼镶嵌金丝,借天然石纹形成“金光破雾”之效,暗合“献福”主题,将传统“点睛开光”工艺推向极致。

3. 文化隐喻:跨越千年的祥瑞符号

蛇在中国文化中既是“小龙”化身,又谐音“赊”(财富延绵),与灵芝(长寿)、云纹(祥瑞)共同构建多重吉祥意象。李国玺突破传统“蛇必凶煞”的刻板印象,通过动态构图与材质创新,赋予蛇形以“守护灵兽”的现代审美表达。

二、籽料皮色中的仙界图卷

1. 材质革命:天人合一的创作哲学

皮散不如皮聚,皮聚不如天地,选用天地红皮和田玉籽料,其金黄皮色如晚霞浸染,李国玺独创“皮色分层雕刻法”:

顶层留皮:寿星额头、葫芦顶部保留天然金黄,象征“天赐福泽”;

底层透雕:寿星衣袂以镂空技法表现飘逸,暗含“羽化登仙”之意。

2. 符号矩阵:传统吉祥体系的当代重构

寿星:突破传统老年憨态,以“童颜鹤发”传递“返璞归真”的生命哲思;

3. 空间叙事:三维玉雕的蒙太奇实验

作品打破玉雕平面叙事局限,采用360°环绕雕刻,观者绕行赏玩时,如同穿梭于立体仙界长卷。

三、白玉凝脂里的永恒祈愿

1. 形神再造:大象意象的东方转译

材质选择:采用和田羊脂白玉,温润质地与大象敦厚品性完美契合;

比例突破:象身比例压缩为1:1.2(传统为1:1.5),增强视觉稳定性,呼应“太平有象”主题;

动态捕捉:象鼻卷曲弧度经过力学计算,既符合解剖学结构,又暗含“如意”抽象曲线。

2. 情感共振:触觉美学的当代觉醒

李国玺特意保留部分粗磨面,观者摩挲时可感受“润-糙-滑”的触感节奏,模拟大象皮肤质感。这种“可触摸的雕塑”理念,让玉雕从视觉艺术升华为多感官体验。

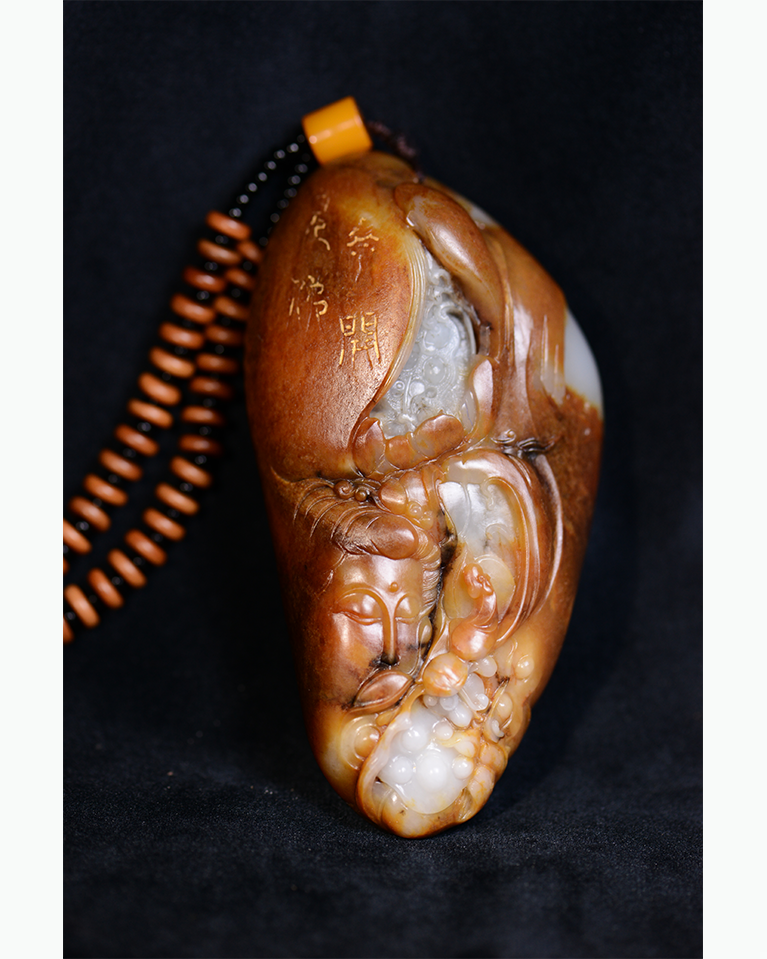

四、禅意玉雕的时空折叠

1. 材料觉醒:瑕疵重生的艺术涅槃

选用带水草沁的青玉料,传统视为瑕疵的黑色沁纹被转化为:

佛衣褶皱:利用沁色自然扩散,形成水墨晕染般的衣纹;

莲茎经脉:沁纹走向引导莲花雕刻角度,实现“随形就势”;

背景虚空:保留原始沁斑作“虚空界”,暗合禅宗“空即是色”思想。

2. 时空并置:刹那与永恒的辩证

物理时空:莲花含苞、半开、盛放三态同现,暗喻过去、现在、未来三世佛;

心理时空:佛像双目微阖的面部表情,在不同光线角度下呈现悲悯、欢喜、沉思三重神态;

文化时空:莲瓣采用汉代卷云纹,佛身衣饰融入唐代曹衣出水技法。

李国玺的这四件代表作,共同构建起一个贯通古今的艺术宇宙:《金蛇献福》重现上古图腾的神秘力量,《福禄寿星》演绎文人玉雕的诗画意境,《吉象》探索工艺极限的科技美学,《花开见佛》叩问终极关怀的哲学维度。他以“工匠-诗人-哲人”的三重身份,证明传统玉雕绝非博物馆中的标本,而是可以在当代语境下不断裂变新生的文化生命体。当他的刻刀划过玉石的瞬间,八千年玉文化史中的无数匠魂仿佛在此共鸣——这不是一个人的独舞,而是一个民族审美基因的永恒传承。