初识石鲁

说起石鲁,就想起“文革”那时我与石鲁真如鲁迅诗云:破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流……那些日子令我刻骨铭心。

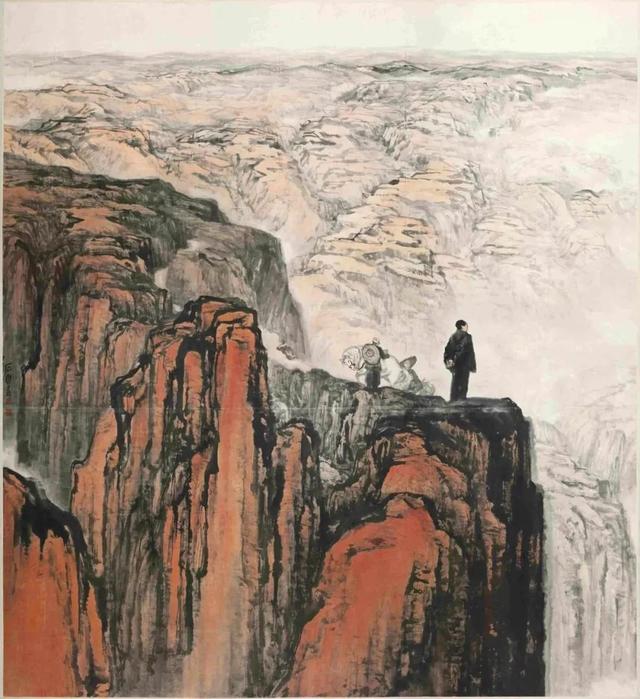

最初认识石鲁,是从他的《转战陕北》。1964年建国十五周年画展上初读此画,我便为此作的气势磅礴震撼不已。它在技巧的创新上,是中国画史上划时代的作品。

石鲁 《转战陕北》

233cm×216cm 1959年作

中国国家博物馆藏

接着,我又见到了石鲁的巨幅神品《东渡》,那是石鲁艺术作品的又一个高峰。在中国画的人物画上,由于在相当长的历史上,中国画既没有专门的院校,也没有专门的画院,更没有专业的人体模特,所以中国画在表现人体上,解剖不准,对骨骼、肌肉的表现扭曲浮浅,远不能与欧洲文艺复兴时期的西洋画对人体的表现力相比。

石鲁 《东渡》

石鲁的《东渡》让我们重新认识到中国画对人体的表现力,石鲁用中国画表现岩石的焦墨枯皴技巧,来表现人物的肌肉骨骼,表现力让人震撼不已。我对石鲁敬仰之情,油然而生,如高山之仰止。

《王同志來了》 石鲁 1953年

120×100厘米 纸本设色 陕西历史博物馆藏

一次,我偶尔路过陕西美协,进到美协大院,在美协那破旧的院墙上,读到了铺天盖地的批判石鲁的大字报。那幅长达五六十米的大字报,抄录了石鲁的《旅埃日记》,文字之美使我只看了几行,便欲罢不能,一口气读完了上万字的《旅埃日记》。

我的感觉是,石鲁不仅是大画家,还是大文学家,大美学家,大思想家,大哲学家。

石鲁 埃及男人像

我见到石鲁是在他的家中。

那天,石鲁夫人闵力生约我到她的家中做客。

闵力生对我说,石鲁老了,老了!“文革”开始前,石鲁简直就是个小伙子。

她说这话,我信。

那一年,石鲁才不过48岁,年富力强的中青年而已,可看上去已老态龙钟,仿佛七十多岁的人了,长得很长的头发,胡须花白,一脸病容。

闵力生对我说,石鲁老了,老了。一下子老得不像样子了。他革命了一辈子,现在成了“现行反革命”了。

石鲁 高山仰止

我问:凭什么?

她说:《转战陕北》。人家说,他污蔑毛主席,说他是暗指“悬崖勒马”。他又出身大地主家庭。

那个时代,是个可以很坦然地指鹿为马的时代。难怪巴金会写出为不能讲真话深深的反省和自责的《随想录》。

石鲁 陕北秋色

她对我说,石鲁原名冯玉珩,又叫冯悭兰。因崇拜石涛和鲁迅,遂改名石鲁。她对我说,她与石鲁是在延安认识的,那时她在文工团,是个演员,演过歌剧《白毛女》中的杨二嫂。她说这话我信,到现在,她还保持着细柳腰身。

那天,天阴得很重,屋里很黑。石鲁拥被坐在床上,精神很不好,看看我,他那因被打而缺了许多颗牙的嘴,冲我笑笑,算作礼貌。那天,我们都很压抑。

我很难过。唉,石鲁啊石鲁,这就是我敬仰如斯、崇拜如斯的、不幸的石鲁!

石鲁小屋

我再次去探望石鲁,石鲁已搬到了对面的小屋。那仍是间民居土屋,狭长狭长,宽不过两三米,长却有二三十米,真的是间画廊了。屋子极整洁,一尘不染,窗明几净。已布置成了画室,长长的粉墙上有许多镜框,里面有画。让我喜欢不已。那简直就是世外桃源了。

石鲁的气色好多了,他让我坐,我却遍视屋中,不敢落座。原来,所有的桌凳椅上,都摆着非常精美的端砚,我何敢落座?岂不有辱斯文?

石鲁却笑,说,坐呀,这石头上光滑冰冷,坐着不是很舒服吗?

我说,我还是站着吧,还是站着舒服。

我俩皆大笑。

我看墙上的画,那是石鲁的陕南写生组画,有二十多幅,山水人物花鸟,都极尽精美,若非先生落难,我何以能见如此神品?可惜,此后的四十多年来,至今石鲁的这批陕南写生画作,再也没有出现,人间蒸发了。

奇怪的是,石鲁在这些画中的飞白留白之处,不仅写了许多字,还有些英文。从当时看,这些字似乎写得不是地方,且莫明其妙。中国画中的飞白留白是极讲究章法的,是中国画上非常重要的组成部分,如同透气孔般,是不可随便填堵的。并且,在中国画上用毛笔写英文,也有点不伦不类。我怀疑当时石鲁的“精神”已有些不大对头。

当然,也很可能,石鲁便是石鲁,石鲁有他的变异,如同毕加索一般。非常人所能看透看懂,若非如此,便不是石鲁了。可惜的是,这批画消失得无影无踪,我们再也无法研究那一时期的石鲁画作,和那一时期石鲁的思维之谜了。

《暴风雨中的雄鹰》

我曾看过一部上世纪六十年代的电影《暴风雨中的雄鹰》,片头打出的编剧,居然是画家石鲁。六十年代中国每年出不了几部电影,所以,能有一部电影是件很了不起的大事。

我问石鲁:你怎么会写电影剧本?

他说,那是去青海采风,遇到大雨,道路被冲毁了,被困在一个小旅店,前进不能,后退不得,无事可作,便写了一个电影剧本。寄给了长春电影制片厂。后边的事,便不知道了。

他问我:拍了吗?上演了吗?

我说,我都看了。

他惊讶地说:是吗?

他又说,后来,电影厂把修改后的本子寄给他看,他看了,改得一塌糊涂。他说,那不是我的本子,我不承认那是我的本子,跟我没关系。

我看过那部电影,的确不怎么样,是部很平庸的片子,难怪石鲁不认。

我问:片酬拿到了吗?

他说,拿到了,给了1万块钱。

上个世纪六十年代,1万块钱是一笔巨大得让人不敢期盼的财富。我那年一个月工资才拿42块钱,可就这42块钱,我一个人的日子还过得蛮滋润。

石鲁说:我拿了那1万块钱。当即用8000元买了宣纸,剩下的,请美协的同事们吃了顿饭,便差不多花完了。

买了8000元的宣纸?那年头儿的宣纸,8000元几乎能买一卡车了。石鲁让我看他摆在柜子下面的宣纸,的确很多人文石鲁作品很多,而且都是质地很好的、很厚很白的高档宣纸。我不曾见过的那么好的宣纸。“文革”当中,不仅中国画被连根铲除,连宣纸都买不到了。

过了几天,我去了另一位西安的大画家蔡鹤汀处,闲谈中谈及宣纸,我说我在石鲁处看到石鲁藏了许多很好的宣纸,蔡先生便说,代我问一下石鲁,看能不能让一点给他。我对石鲁说了,不想,石鲁竟回答说,我还没死呢,等我死了再说吧。此话便到此打住了。

宝石戒指

“文革”的年头,人们的穿衣戴帽都得当心,稍不留心,都会招来灾难。

可石鲁的形象却依旧那么卓尔不群。一头雄狮般的长发不说,手上还常戴着枚很爽气、很豪华的大号宝石戒指,他见我看得很稀奇,便对我说,这戒指是假的。那块很像祖母绿的大宝石,不过是个玻璃弹球,而有点发乌的金架,是他用铜丝弯的。

我简直不敢相信我的眼睛,那简直能以假乱真。

美协实际上是个很小的单位,如果没有外人来捣乱,总是风平浪静。1967、1968年那阵儿,红卫兵造反派为了“保皇”和“造反”打得死去活来,顾不上美协了,倒也清闲。

石鲁的画室里有许多罕见的物件。

石鲁用的毛笔,造型怪异,大都不是在商店里能见得到的。石鲁说,我用的笔都是我自己到毛笔厂亲自定制的笔。

石鲁用的大号提笔很奇怪,杆很细,笔头却很大。他说,你知道这枝用来勾勒线条的笔,用的是什么毛吗?是狮子的胡须。世界上最好的用来勾勒线条的叶筋笔,是用非洲狮子的胡须作成的。看来,我这辈子难以用上了。

石鲁画章

石鲁的遗作最让后人大惑不解的是,石鲁画上的用章,竟然不是盖上的印鉴,用的也不是油泥,而是用笔和国画颜料画上去的,在非常讲究篆刻艺术的中国画上,书画印合一的中国画上,画印几乎是不可思议的怪诞行为。石鲁的破格成为石鲁画真伪鉴定的一大难点。

可我亲眼看着石鲁在他的画上画章。画得几乎可以以假乱真。

石鲁还边画边说,拿个戳儿盖上,岂不是跟收挂号信似的,谁都能朝上盖,怎么能保证画是真的?

最后的日子

1968年后,石鲁的健康每况愈下,几次住进精神病院。

我每次去,石鲁总是希望我能多呆一会儿,多陪他一会儿,像是全世界都抛弃他了,满世界他就我这么一个敬爱他的,可以倾诉衷肠的人。我觉得老人的确很孤单很寂寞很脆弱,于是,我便常常一屁股坐下,与石鲁聊到深夜,谈艺术谈绘画谈文学谈美学谈哲学。我们俩像约好似的,绝口不谈政治。

到七十年代末,石鲁已不能吃饭,一吃就便血,我却并不知道他已患上了癌症。那时人们似乎对癌症也所知甚少。他对我说,我现在就靠啤酒过日子,不吃饭,喝啤酒。他说,啤酒挺好,液体面包。他招待我,也是啤酒。我们俩酒量都不大,两瓶啤酒对饮到深夜。

在畅谈中我常发现,这位旷世奇才的确精神常出问题,他问我,你知道列宾是谁吗?列宾就是达·芬奇,列宾就是拉斐尔,列宾就是毕加索。那是他在国外流浪时所用的化名。他又问,你知道列宾是谁吗?列宾就是康生,就是江青。说着说着,思维逻辑便出岔了。

连续的批斗、毒打、游街、挂黑牌,残酷的身心摧残,石鲁的精神完全垮了,时而清醒,时而糊涂。

1976年后,随着“文革”的结束,石鲁的家中又是高朋满座,宾客如云,让石鲁不胜其烦了。

此后,我便绝少去石鲁先生处了。1982年,石鲁被癌症夺去了生命,终年63岁。和石鲁交往的日子,在我的记忆中留下了永久的怀念。