林晓晴,一个本可以在南方都市享受优渥生活的姑娘,为何最终选择跟随丈夫陈兴杰回到东北林场,扎根在这片黑土地?《父辈的荣耀》大结局,看似圆满的爱情故事,却在观众心中激起层层涟漪。有人赞叹她的勇敢与奉献,也有人质疑她的选择是否值得。林晓晴的“北漂”,究竟是追寻真爱的幸福之旅,还是时代洪流裹挟下的无奈之举?这引人深思的抉择,恰恰是这部剧引发广泛讨论的关键所在。

《父辈的荣耀》以东北林业变革为背景,讲述了三代林业人半个世纪的奋斗历程。它不仅展现了林业工人生活的艰辛与不易,更刻画了他们面对时代变迁的坚韧与顽强。然而,在宏大叙事的背后,剧中一些人物的命运走向却引发了观众的争议。林晓晴,这个戏份不算少却始终让人感觉“若有若无”的角色,就是其中之一。她是高知家庭的独生女,拥有令人艳羡的学历和工作,却为了爱情放弃一切,跟随几乎一无所有的陈兴杰回到东北。这种“为爱痴狂”的设定,在一些观众看来,显得过于理想化,甚至有些“恋爱脑”。在现代社会,女性的独立意识日益觉醒,林晓晴的选择似乎与时代潮流背道而驰,也因此引发了观众对女性在爱情和事业中如何抉择的探讨。

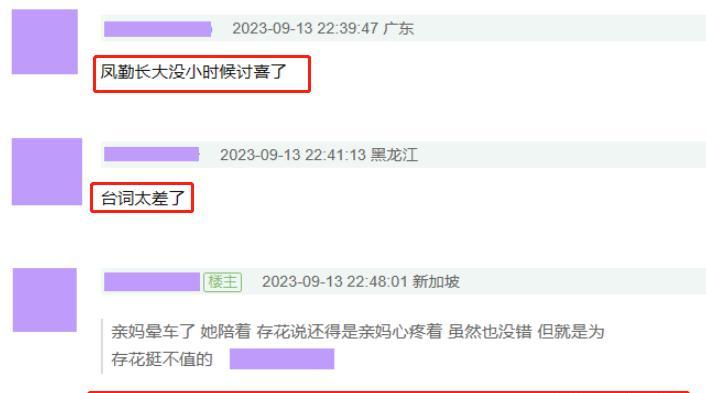

除了林晓晴,剧中其他角色的命运也令人唏嘘。兆喜,曾经被寄予厚望的“林场二代”,在经历牢狱之灾后,却沦为剧情的边缘人物。他的转变缺乏铺垫,性格刻画也略显单薄,让观众难以理解和接受。曾经机灵活泼的他,为何变得沉默寡言?他内心的挣扎与成长,剧中并没有给出足够的解释。这种人物塑造的缺失,也成为该剧的一大遗憾。凤勤,一个身世坎坷的女孩,在顾家长大后,却逐渐展现出尖锐和刻薄的一面。从懂事乖巧到精于算计,她的转变令人心寒。原生家庭的缺失、成长环境的复杂,或许是导致她性格扭曲的原因,但剧中对这方面的刻画仍然不够深入,使得凤勤的形象显得有些扁平化。

当然,《父辈的荣耀》并非没有亮点。剧中对东北地域文化和林业工人生活的细致描绘,赢得了不少观众的认可。“包饺子”、“唠家常”等充满东北风情的场景,让观众感受到浓浓的人情味。尤其是结尾处,一家人围坐在一起包饺子过年的温馨画面,更是触动了无数人的心弦。爷爷化身“树神”的桥段,虽然略显魔幻,但也象征着老一辈林业人对山林的热爱和守护,升华了主题。这种对东北地域文化的展现,无疑是该剧的一大亮点。

然而,这种“温情脉脉”的叙事方式,也引发了部分观众的质疑。有人认为,剧中对现实的刻画过于理想化,缺乏对社会问题的深入探讨。例如,林场改革带来的阵痛、下岗工人的困境、年轻一代的迷茫等问题,在剧中都只是一笔带过,没有进行深入的挖掘。这种“报喜不报忧”的处理方式,虽然更容易被大众接受,但也削弱了作品的现实意义。

那么,《父辈的荣耀》究竟想表达什么?我认为,它想歌颂的是一种“坚守”的精神。从顾长山到爷爷,两代林业人用自己的行动诠释了对这片土地的热爱和守护。他们经历了时代的变迁,承受了生活的重压,却始终不改初心,默默奉献。这种“父辈的荣耀”,不仅仅是物质的积累,更是精神的传承。它体现在对家庭的责任、对工作的敬业、对自然的敬畏。这种精神,是东北林业发展的基石,也是东北地域文化的精髓。

然而,在时代飞速发展的今天,“坚守”是否意味着“故步自封”?东北林业如何才能在传承中创新,在坚守中发展?这是摆在年轻一代面前的难题。剧中,陈兴杰选择回到家乡,带领村民发展林下经济,探索新的发展道路,这或许就是一种答案。他既继承了父辈对林场的热爱,又勇于打破传统,开拓创新。这种“传承与创新”的结合,或许正是东北林业未来发展的方向。

从《父辈的荣耀》的热播,可以看出观众对东北题材的关注和喜爱。东北地域文化的独特魅力,以及东北人民的乐观向上、坚韧不拔的精神,都深深吸引着观众。然而,如何才能更好地讲述东北故事,展现东北的时代变迁和文化传承,仍然是一个值得探讨的问题。我们需要突破刻板印象,展现更真实的东北,更深入地探讨东北面临的挑战和机遇。只有这样,才能创作出更多优秀的作品,让更多人了解东北,热爱东北。

《父辈的荣耀》的豆瓣评分为7.7分,在国产剧中算是一个不错的成绩。根据云合数据显示,该剧的正片有效播放市场占有率曾一度达到25.8%,位列同时段第一。这些数据都表明,该剧获得了观众的认可。然而,我们也应该看到,该剧仍然存在一些不足之处。例如,人物塑造的单薄、剧情节奏的拖沓、对社会问题的浅尝辄止等,都影响了作品的整体质量。

回顾全文,我们从林晓晴的“北漂”切入,探讨了剧中人物的命运沉浮、东北地域文化的展现、时代变迁下的坚守与改变,以及东北叙事的魅力与挑战。我们既肯定了该剧的优点,也指出了其不足之处。最终,我们希望,《父辈的荣耀》能够引发更多人对东北的关注和思考,也希望未来能有更多优秀的作品,展现东北的时代风貌和文化魅力。只有扎根黑土地,才能守望共同的荣耀。