参观完人民大会堂,从天安门广场西侧来到东侧,在国家博物馆的北面顿住脚,排队进入院子,再沿着大楼北侧缓缓进入国家博物馆大门。

来国家博物馆参观的人很多,需提前7天预约。我们是在家预约好了参观的时间才买高铁票来京,并根据预约时间安排其他景点的游览。

“中国国家博物馆位于天安门广场东侧,东长安街南侧,与人民大会堂东西相对称,是代表国家收藏、研究、展示、阐释中华文化代表性物证的最高历史文化艺术殿堂,负有留存民族集体记忆、传承国家文化基因、促进文明交流互鉴的重要使命,也是国家文化的客厅。”

(2024年,国家博物馆。)

(2024年,在国家博物馆。)

进了大门,踏入国家博物馆大厅。大厅高高的,天顶是一排排四方小藻井,几个方柱兀立,西侧七扇高高的玻璃窗顶天立地,透明靓丽,玻璃窗下是七个玻璃大门,大门紧闭着;大厅的地面明亮明亮,光可映人影。

(2024年,国家博物馆大厅。)

据说,国家博物馆占地面积7万平方米,建筑面积近20万平方米,是世界上单体建筑面积最大的博物馆。博物馆藏品数量143万余件,涵盖了古代文物、近现当代文物、艺术品等多种门类,涉及甲骨、青铜器、瓷器、玉器、金银器、钱币、佛造像、古籍善本、碑帖拓本、墓志、玺印、书画、雕塑、漆木家具、砖瓦石刻、珐琅器、玻璃器、丝织品、工艺品、老照片、民族文物、民俗文物、革命文物等。

(2024年,国家博物馆。)

随着人流走进大厅南面的展厅,展厅里展出的是《古代中国陈列》,共分远古时期、夏商西周时期、春秋战国时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐五代时期、辽宋夏金元时期、明清时期八部分。陈列以王朝更替为脉络,以珍贵文物为核心,充分展现了中华文明绵延不绝的发展特点,展示了各族人民共同缔造多民族国家的历史进程。

(2024年,国家博物馆。)

展厅长长的,两边墙壁前摆满了展台,厅中间也布置了不少“明星”展台,各个展台上都摆放着骇世惊俗的珍贵文物。

走进展厅,沿着历史的长廊慢慢地穿越,轻移脚步,缓游晶眸,很想仔细地瞧瞧人类发展的结晶和走过来的漫长历程,瞧瞧中华5000多年文明的血脉绵延与灿烂辉煌。

走进远古时期展厅,看元谋人、北京人、山顶洞人旧石器时代打制的石器、猎物残骸、用火痕迹、骨针、兽牙贝壳装饰品……

(2024年,国家博物馆的藏品。)

走进夏商西周时期展厅,看二里头文化的青铜爵,齐家文化的青铜镜,商王武丁时期的妇好三联甗、妇好鸮尊、妇好青铜偶方彝,商代的四羊方尊、红山文化的“中华第一龙”……

(2024年,国家博物馆的藏品。)

我不懂文物,也没有爱好,没有对某类文物、某件文物的独有情钟和痴迷。游弋在海般的文物里,也就没滞足凝目,细瞧慢看,咀嚼品味,但我十分清醒的明白,这里所珍藏的件件文物都是国家的珍宝,不管是走马观花,还是浮光掠影,或多或少都是一种精神上的熏陶和享受。所以,我如同进了金山宝洞,不论优劣,贪婪地能多看就多看,能多瞧就多瞧,虽囫囵吞枣,却也贪多不厌。

(2024年,在国家博物馆。)

(2024年,国家博物馆的藏品。)

走进春秋战国时期展厅,看春秋楚国的王子午鼎、吴国的吴王夫差剑、燕国的朱绘陶兽耳方壶;看秦汉时期的琅琊刻石、阳陵铜虎符、秦兵马俑;看三国时期吴国的陶院落、青瓷羊形烛台;看两晋的陶文武官俑、陶牛车、陶骆驼……

(2024年,国家博物馆的藏品。)

走进隋唐五代时期展厅,看三彩骆驼载乐俑、钱鏐铁券(即“丹书铁券”,相当于“免死金牌”)……

(2024年,国家博物馆的藏品。)

大厅里的游客很多,熙熙攘攘地拥满了各个展台前,但大厅里却静悄悄的,没有沸声和喧嚣。各个展台前都站着不少观看客,有的气定神闲地聚神观瞻,有的惊讶贴着展柜玻璃地目不转睛,有的忘我忘情地裹足木身成了雕塑,有的举着手机相机噼里啪啦地不停狂拍,有的连连招手唤来亲友看惊奇发现,有的东窜西逛饥不择食地塞填着贪婪的欲壑。国家博物馆里的展品件件都是奇异珍宝,件件都耀眼夺目,到了这里脑眼顿开,诅能不流连忘返?

(2024年,在国家博物馆。)

(2024年,国家博物馆。)

走进辽宋夏金元时期展厅,看辽代的鎏金鹿纹银鸡冠壶、南宋的《中兴四将图》卷、西夏的绿釉鸱吻……

(2024年,国家博物馆的藏品。)

走进明清时期展厅,看明孝靖皇后凤冠、郑和铜钟;看清代的霁青釉金彩海晏河清尊、景德镇御窑专为圆明园海晏堂烧制的陈设品、徐扬《乾隆南巡图》……

(2024年,国家博物馆的藏品。)

由于厅内两边和中间都有展台,所以只能沿着一边观瞻,或者斜线性地看看这边再看看那边,因此碰到什么看什么,所以难免漏看不少。一路下来,想看的一些藏品虽没找到,心存余结,但值得安慰的是看到了“金缕玉衣”、“司母戊方鼎”。

(2024年,国家博物馆的藏品。)

(2024年,在国家博物馆。)

看完文物展览,返回前门大厅。大厅的东面有几层台阶,台阶上是一堵高直而又宽阔的墙壁,墙壁正中开着三个铁黑色大门,两边的大门紧闭着,中间的大门敞开着;三个大门两边乳白色的墙壁上挂着《革命理想高于天》、《延安火炬》、《淮海战役》、《进京赶考》四幅巨大油画;大门的顶端镶嵌着一条朱红色的横额,横额上书着四个洁白色的大字“屹立东方”;“屹立东方”的上方是一副内容丰富、寓意深远的巨幅石雕画。三个大门里是国家博物馆的中央大厅。

(2024年,在国家博物馆。)

(2024年,国家博物馆的壁画。)

跨台阶,进大门,入中央大厅。中央大厅高高阔阔,展台展品不多,显得很是空旷。大厅里的展览题目是“风展红旗如画”,系统展示了中国国家博物馆馆藏革命年代的红旗、中华人民共和国成立后的五星红旗和党旗、革命题材经典美术作品等红色文物60余件。

大厅正中央摆放着一个一人高的大玻璃罩,玻璃罩里摆放着一个灰色斜面展台,展台上平展展地铺着一面五星红旗。玻璃罩旁的说明牌上分明而又清晰地写着,这面国旗是开国大典上在天安门广场升旗的第一面五星红旗。

(2024年,国家博物馆收藏的第一面国旗。)

立在展台前,很是心动不已。原本来国家博物馆游览,只是想看一看珍贵的文物和博物馆的内部建筑,没想到竟能在这里看到开国大典升起的第一面五星红旗。难能可贵,难能可贵,岂能不饱饱眼福?眼前的国旗平平展展地铺在展台上,无皱无折,它用5幅红绸拼接轧制而成,旗面长460厘米,宽338厘米,五颗黄色五角星用黄色缎子制成,镶嵌在红旗中格外耀眼。据说,第一面国旗由永茂公司在西单一家缝纫社监制完成,10月1日凌晨送交开国大典筹备处,当日下午3时,毛泽东主席在天安门广场上亲自升起了这面新中国的第一面国旗。1951年7月1日,北京市人民政府将这面国旗拨交原中国革命博物馆收藏。

(2024年,在国家博物馆。)

眼前的第一面国旗虽布面有点陈旧,颜色不再鲜艳,但那充满历史沧桑的厚重,凝聚千百年来中华民族希冀和期望的光芒,依然熠熠生辉,靓丽绽放。

大厅迎面的墙壁上是一个大屏幕,大屏幕上不间断地播放着国旗、国徽的动人场面。大屏幕的右边有个一人多高的玻璃罩,玻璃罩里摆放着天安门城楼上曾悬挂的第一枚中华人民共和国国徽。这第一枚国徽3米高,木制的,而且还有一段鲜为人知的故事。

(2024年,国家博物馆收藏的木质国徽。)

1949年10月1日,当五星红旗在天安门广场冉冉升起时,天安门城楼上并没有悬挂国徽,原因是应征稿都不合乎要求。1950年6月28日,中央人民政府委员会第八次会议通过了政协一届二次会议提出的《中华人民共和国国徽图案及对设计图案的说明》,图案通过后,塑造国徽立体模型的任务交给了清华大学营建系副教授、工艺美术家高庄。

一开始,高庄按原图案去做,做了一个星期就做不下去了,因为他发现原图案比较松散,整体和局部形象不协调,形式和内容相互矛盾,因此他给毛主席写信反映问题。8月18日,在中南海政务院会议室召开的《关于国徽使用、国旗悬挂、国歌奏唱办法及审查国徽图案座谈会》上,领导和专家们一致同意高庄修正的国徽浮雕图案。

(2024年,在国家博物馆。)

由于离第一个国庆节时间太紧,来不及制作金属国徽,中央美院美术供应社制作了一批木制国徽,并在国庆节前夕,将一枚直径3米多的木质国徽悬挂到天安门城楼二层檐下。

面前的国徽麦穗金边,鲜红底色上五星金光灿灿,下端的金色天安门城楼醒目耀眼,底端齿轮红旗交相辉映。这就是新中国成立初期使用过的木质国徽,它见证了新中国成立初期走过的历程,象征着国家的主权和尊严。

大屏幕左边也有个一人多高的玻璃罩,里边摆放着一个纵284厘米,横69.5厘米,白底黑字、由金丝楠木制成的木牌,木牌上醒目地写着“中央人民政府”六个大字。这块中央人民政府的木牌在新中国成立初期曾挂于中南海新华门,代表着新成立的中央人民政府。

(2024年,国家博物馆收藏的“中央人民政府”木牌。)

站在木牌前新奇地仔细观瞻:但见木牌质朴无华,简约明晰,木牌上的六个大字也非名人题写,而是人人可辨的印刷体。木牌平板,无雕刻,无描金,白色底漆业已淡淡泛黄,不少处裂开了浅浅的细纹。

但这块朴实无华的木牌却是新中国成立初期的历史见证物,具有重要的历史意义。

(2024年,在国家博物馆。)

大屏幕的两边还有两个架在钢筋箍架上的大红灯笼,这两个大红灯笼曾是开国大典时,悬挂在天安门城楼上的八个大红灯笼中的两个。大红灯笼高2.23米,重80公斤,灯骨弯弯,排列而圈,根根力透红罩布;红色罩布已褪去鲜艳,布满岁月沧桑的印痕;大红灯笼的底端金色祥云片片,祥云下垂吊着一圈金色穗子。大红灯笼被四根立柱钢筋编织的圆环托着,立在灰色的展台上。

(2024年,开国大典天安门城楼上悬挂的大红灯笼。)

以前好像在电视里看过这些开国大典红灯笼制作的故事,但如今业已故事模糊,没了记忆。今天站在国家博物馆的大厅内,站在开国大典时悬挂天安门城楼的大红灯笼前,感到格外荣幸和喜庆。

(2024年,在国家博物馆。)

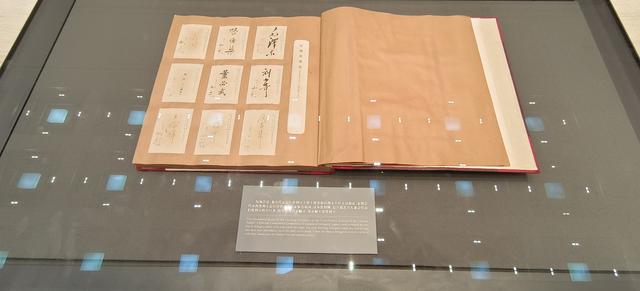

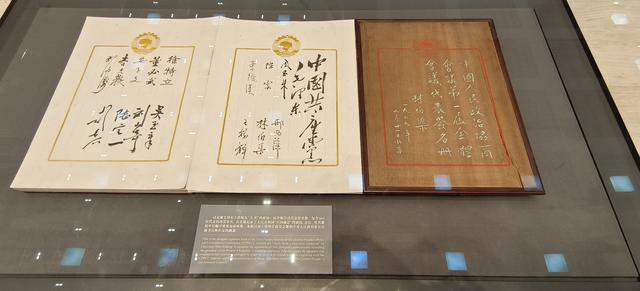

大厅里还有几个玻璃罩,玻璃罩内的展台上摆放着“中华人民共和国中央人民政府之印”的“开国大印”,大印1949年10月31日镌刻完成并上交启用;还摆放着中国人民政治协商会议第一届全体会议的开幕式签到簿和被称为“天书”的政协委员签名册,以及三个不同版本的政府公告等。

(2024年,国家博物馆的藏品。)

大厅里的这些文物上闪耀着建国初期的信念与威严,即便已不再行驶各自的职责,也永远是不朽的象征。回望来路,为了这来之不易的“风展红旗如画”,无数革命先驱、仁人志士,前赴后继、流血牺牲,拼搏奋斗、无私奉献,一个个激动人心的红旗故事就是最好的见证。

看罢“风展红旗如画”展览,出中央大厅。国家博物馆里还有钱纸币展、瓷器展等,上得楼来,简单地转了下钱币馆和瓷器馆便走出了国家博物馆,从新回到天安门广场。

(2024年,国家博物馆。)

站在天安门广场,回首望去。只见国家博物馆巍巍东踞,灰灰的三层大楼敦实而厚重地广场边一横,大门前立柱高耸,红旗与金星熠熠生辉,光芒万丈,格外耀眼醒目。

(2024年,国家博物馆。)

(2024年,在国家博物馆。)