元素的化学性质主要由其原子结构中的电子排布,尤其是最外层电子(价电子)的数目和排布方式决定。以下是对这一概念的具体解释:

首先,原子是物质的基本单位,由带正电的原子核和带负电的电子组成。原子核由质子和中子组成,而电子则围绕原子核运动。电子分布在不同的能级上,这些能级由内向外依次排列,每个能级可以容纳特定数量的电子。

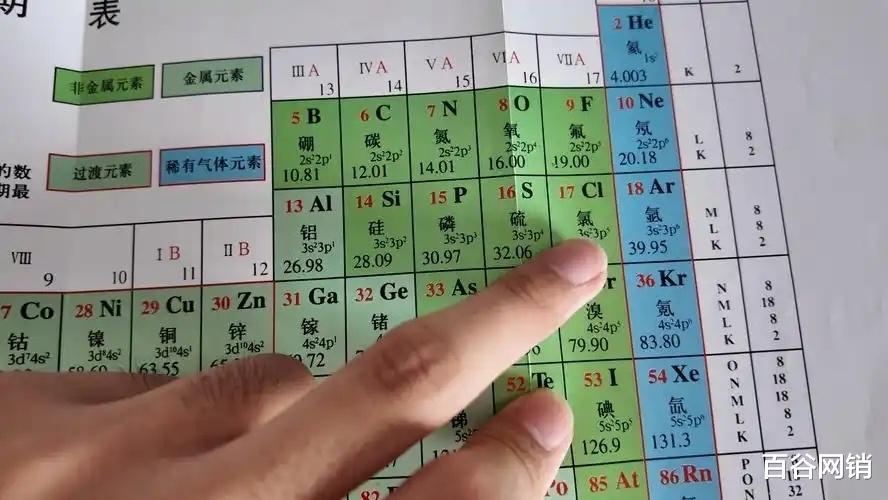

电子排布:电子排布是指电子在原子中的分布情况。根据量子力学原理,电子在不同的能级上具有不同的能量。最内层的能级(K层)最多可容纳2个电子,第二层(L层)最多可容纳8个电子,以此类推。电子排布直接影响原子的化学性质。

价电子:价电子是指原子最外层能级上的电子。这些电子参与化学反应,形成化学键。价电子的数目决定了原子在化学反应中的行为。例如,第一族元素(如钠Na)有一个价电子,它们倾向于失去这个电子以达到稳定的电子排布(类似于惰性气体)。而第七族元素(如氯Cl)有七个价电子,它们倾向于获得一个电子以达到稳定的八电子结构。

电子亲和能和电离能:电子亲和能是指原子在吸收一个电子时释放的能量,而电离能是指从原子中移除一个电子所需的能量。这些能量值反映了原子对电子的吸引能力,从而影响其化学性质。

原子半径:原子半径也影响化学性质。原子半径越大,最外层电子与原子核的距离越远,电子与原子核之间的吸引力越小,因此这些电子更容易参与化学反应。

周期表中的趋势:在周期表中,元素的化学性质呈现出一定的周期性趋势。例如,从左到右,原子半径逐渐减小,电离能逐渐增大,金属性减弱,非金属性增强。从上到下,原子半径增大,电离能减小,金属性增强,非金属性减弱。

化学键的形成:元素的化学性质还体现在它们形成化学键的能力上。金属元素通常通过失去电子形成阳离子,非金属元素则通过获得电子形成阴离子。金属和非金属之间的差异也是由它们最外层电子的数目和排布决定的。

总之,元素的化学性质是由其原子结构,特别是最外层电子的数目和排布方式决定的。这些性质决定了元素在化学反应中的行为,如它们如何与其他元素结合,形成何种类型的化学键,以及它们在化合物中的化合价。通过对元素电子结构的理解,我们可以预测和解释元素在自然界中的化学行为。