没有谁不喜欢旅游吧?可有钱的时候没时间,有时间的时候没钱,好不容易有长假,却到处是人人人人人——怎么办?对此,咱们的老祖宗们发明了“躺平式旅行”——看画!

南北朝时期,画家、理论家宗炳晚年因病不便出游,于是将自己游历过的山水景物绘于室内墙壁,提出 “澄怀观道,卧以游之”,并将此做法写到了《画山水序》中,从此,中国山水画就有了超越地理再现的审美功能和心灵寄托意义。

特别值得一提的是:山水画中,还有一类专门的题材叫做“行旅图”,

行旅图是指描绘行旅者在自然山水间行走的绘画作品,这类作品通过细腻的笔触展现行旅者的艰辛与快乐,许多文人墨客通过这种题材表达对自然美景的热爱和对人生的独特感悟。

今天要给大家介绍的,就是行旅图中的经典——关仝的《关山行旅图》。

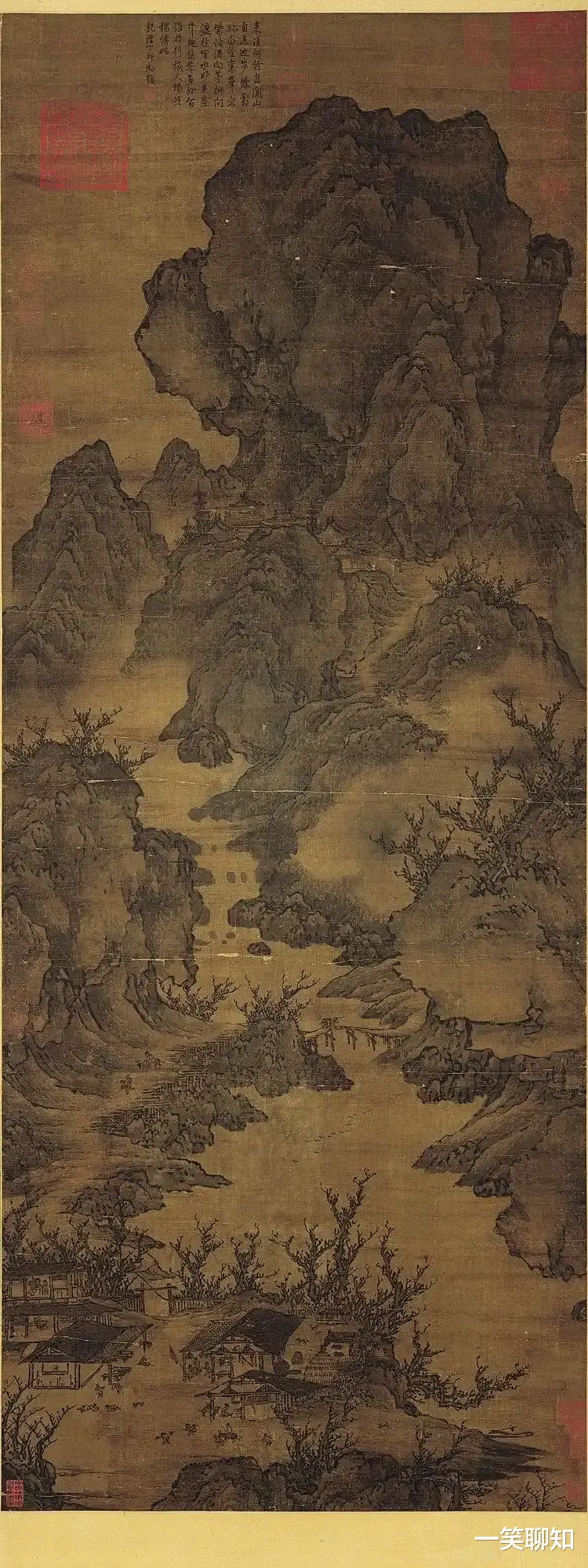

《关山行旅图》绢本水墨画,纵144.4厘米,横56.8厘米,现藏于台北故宫博物院。

关仝(约907-960年),京兆长安(陕西西安)人。五代时期杰出画家。他学习荆浩,多描绘关陕一带山水,善画秋山,寒林,村居,野渡等景色。关仝与李成、范宽形成五代、北宋间北方山水画三个主要流派,并与荆浩、董源、巨然并称五代北宋间四大山水画家。

光看名字,《关山行旅图》很容易跟范宽的《溪山行旅图》、荆浩的《雪山行旅图》给搞混了,而且《关山行旅图》在中国美术史上还不止一幅,不过关仝的《关山行旅图》堪称中国最早的“旅游vlog”。

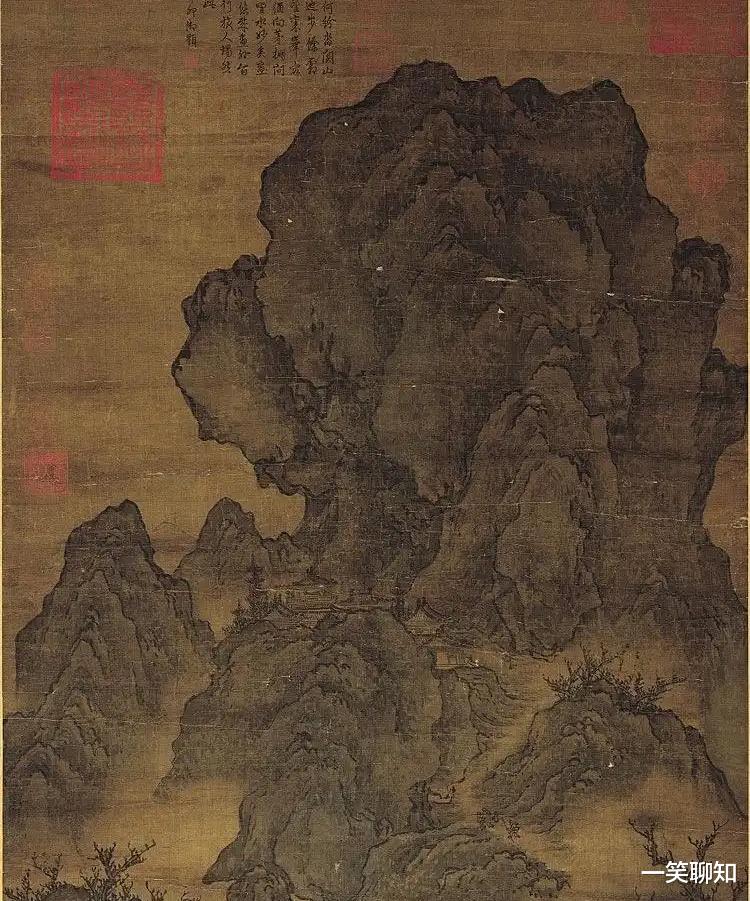

画面中,一座巨型山峰像被啃了一口的棉花糖,向左倾斜,仿佛下一秒就要砸向山脚的村落。这可不是画家手抖,而是关仝独创的“关中风”:他笔下的山峰都有这种“危机感”,用浓墨反复皴擦,纹理如刀刻斧凿,仿佛随时会崩塌。

别急着头晕,关仝巧妙的又被用“Z”字形溪流和山路平衡了这种“危机感”,溪流的蜿蜒和山路的回转将山峰的位置推得极远,这样一来就大大减轻了头重脚轻的压抑之感,如同古代版"视觉魔术"。

画面中部,溪流之上画了一座小桥。这座小桥联结画面左右景物,使得全画气脉相通。桥上还有行人经过,点出了“行旅”主题,增添了流动感,使整个画面活了起来。

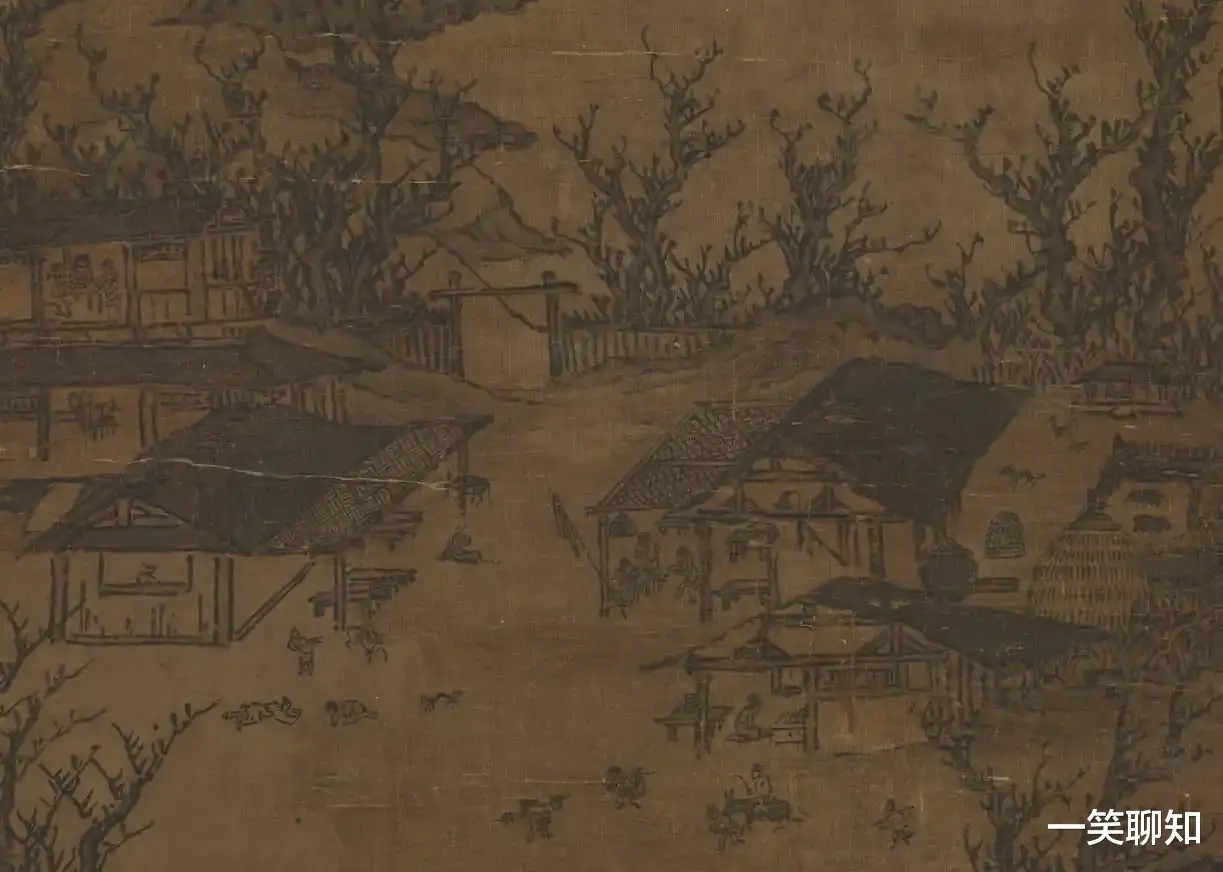

山脚下,旅店飘着炊烟,驴马在溪边饮水,鸡犬在村中乱窜——这正是古人对长途跋涉的集体记忆:山路再艰难,总会有一处人间烟火地让人休憩,抚慰一身的疲劳。

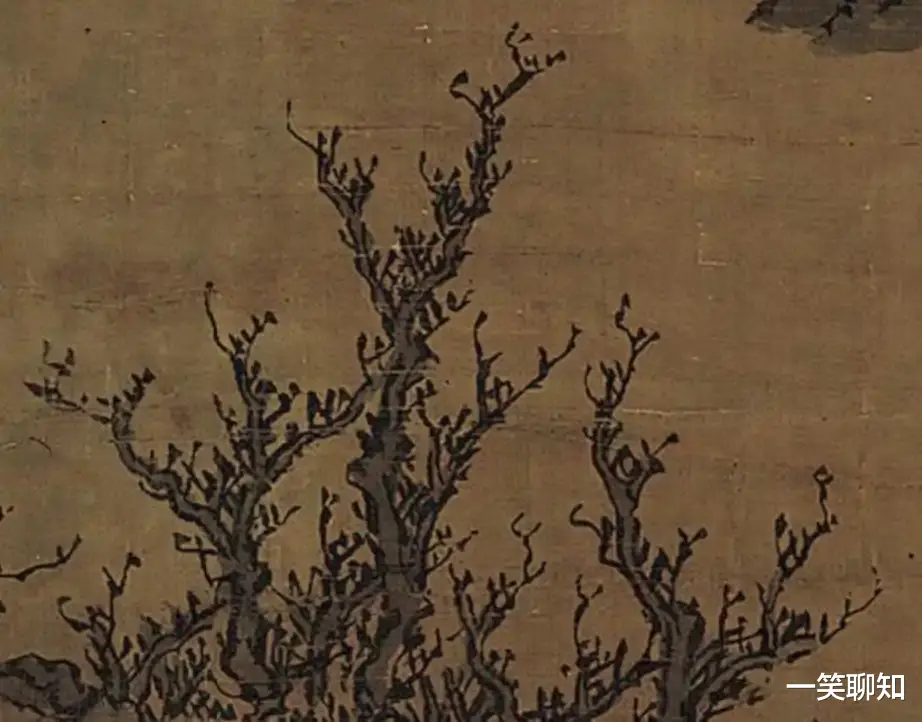

关仝还特意让树木“有枝无干”(这也是关仝绘画的特点),像被秋风剃了光头,显出萧瑟之感。这种"冷山热村"的对比,比现在的"冰与火之歌"还带感。

纵观整个画面,关仝就像开了“航拍”,将画面切成三个部分:上段是厚重冷峻的"高山流水",中段是行色匆匆的"小桥行旅",下段则是烟火气十足的"农家乐"。

宋代诗人秦观生病时看王维的《辋川图》,竟神奇痊愈,堪称古代"精神疗法"。《关山行旅图》在半山腰也隐藏了“精神桃花源”——一座深山古寺。它被群山环抱,却又与村落遥相呼应。这正是中国文人的“逃离内卷”的终极幻想——既要出世修行,又难舍入世烟火。关仝用淡墨晕染云雾,让古寺若隐若现,仿佛在说:"理想与现实,只差一层薄雾的距离"。

五代乱世,画家们用行旅图逃离现实。关仝用一幅《关山行旅图》让人感受到北方山水的雄伟气势,又通过对行旅、旅店与村落中居民与牲畜等细节的描绘,赋予山水浓厚的人情味。

这样的画就像"时光胶囊",蕴含着古人对世界的理解。

因此,当我们再看《关山行旅图》,等于是进行了一场跨越千年的“精神漫游”。

当我们没法去到“网红打卡地”时,不妨学学古人——翻开画卷,让目光随着溪流蜿蜒,让思绪跟着旅人远行。真正的"诗与远方",或许就藏在这笔墨山水之间。